د. محمد هيبي

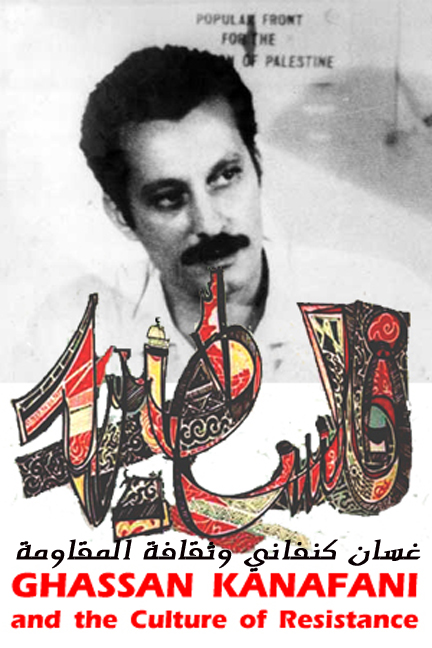

قبل ما يُقارب الخمسين عاما، تمّ اغتيال المناضل الفلسطيني، الكاتب غسّان كنفاني، وقرأنا حينها الكثير عن هذا الحدث والدوافع إليه. وقد رأى البعض أنّ اغتياله قد تمّ على يد المخابرات الإسرائيلية بسبب عدائه للكيان الصهيوني، ورأى آخرون أنّه تمّ بسبب كتاباته المعادية لذلك الكيان. أما الناقد الفلسطيني، يوسف سامي اليوسف، ابن قرية لوبية المهجّرة، وفي مقال له حول سبب اغتيال غسّان، فقد رأى أنّ الاغتيال تمّ لأنّ غسّان كان يؤمن بأنّ “دويلة اليهود ينبغي أن تزول من الوجود”، وأنّ لهذا السبب حصرا، طالته يد المشروع الصهيوني. وأرى أنّهم جميعا، لا يبتعدون كثيرا عن الحقيقة.

وقبل أشهر، شهدنا في عكا، إقامة نصب تذكاري لغسّان كنفاني، لكونه ابن المدينة، ووفاء لذكراه وتراثه الوطني: الأدبي والثقافي. وفي هذه الفترة، قرأنا عن ذلك الكثير أيضا، في الصحافة المحلية والعربية. واليوم شهدنا ونقرأ الكثير عن إزالة هذا النصب الذي أرعب المؤسسة الصهيونية فأمرت بإزالته.

وبعد كل ما تقدّم، أرى حاجة للتذكير بأنّه ليس غسّان الذي شرّدوه من وطنه هو الذي يُرعبهم، ولا هو غسّان الذي اغتالوه منذ ما يُقارب الخمسين عاما، ولا هو غسّان، الإنسان الذي ترقد أشلاؤه وأشلاء ابنة شقيقته وأشلاء الكثيرين من الفلسطينيين في مقابر مخيّمات فلسطين في لبنان، ولا هو غسّان الذي نُحتت صورته مؤخّرا، على حجر شاهد من حجارة الجليل في مقبرة في عكا. ما يُرعبهم فعلا، هو المرعب حقّا! إنّه ذلك الذي ما زالوا عاجزين عن اغتياله رغم كل محاولاتهم.

المرعب الذي يرعبهم حقّا، يتمثّل في أمرين: الأول، هو مشروع غسّان كنفاني الثوري والثقافي الباقي بقاء فلسطين وذاكرتها، والذي حضّ فيه على الثورة، وما زال يُرسّخ روح المقاومة وفكرها، في نفوس الفلسطينيين، أبناء شعبه الذي عاش مأساته ورأى فيها قضية إنسانية عاش مخلصا لها ولكل القضايا الإنسانية العادلة.

والأمر الثاني، وقد يكون هذا هو الأهمّ، وهذا ما استشهد غسّان من أجله، أنّ مشروعه لا زال يُورق في أبناء شعبه، أبناء فلسطين الذين لم تُغيّرهم السنون، ولا كسرتهم أو هزمتهم المآسي. ما زال يُورق ويُثمر هنا وهناك ولو في نفوس نفر من الفلسطينيين ما زلوا يلتقون على فكر غسّان، ويدعون كل الفلسطينيين بكل فصائلهم السياسية وشرائحهم الاجتماعية، وطوائفهم الدينية. وأقول ذلك ليعودوا إلى يوم مضى كانت فيه فلسطين والأمّة بخير، يوم أوصى المناضل كمال ناصر المسيحي أن يُدفن إلى جانب غسّان كنفاني المسلم، ويوم دُفن حقّا إلى جانبه في مقبرة إسلامية في ضريحين متجاورين لمسيحي ومسلم استشهدا فداء لقضية واحدة، وكما عبّر أحد الكتّاب، حدث ذلك قبل أن تنمو لفلسطين لحية تفرّق بين غزة والضفة، وأم الفحم والناصرة، وجورج حبش وأحمد ياسين.

ما زال هؤلاء النفر من الفلسطينيين، يدعون إلى أن تعود فلسطين بخير والأمّة بخير، ويدعون للوحدة والالتفاف حول قضيتنا، لا ضدّها كما يفعل بعضنا جبنا وخيانة لمشروع غسّان، وخسّة ووضاعة وخدمة لمشروع أعداء غسّان وأعداء قضيته، قضيتنا. ومن هنا، فالنصب التذكاري لغسّان كنفاني في عكا، سواء هدمته الأيدي الصهيونية الآثمة أم لم تهدمه، لو كان هذا النصب هدفا لذاته، لكان مجرّد حجر لا يجدر بأحد منّا أن يبنيه أو أن يلتفت إليه بعد بنائه. ولو كان كذلك أيضا، لحرَّضَنا الوزراء المذكورون أنفسهم على بنائه، أو حتى بنوه هم بأيديهم. ولكنّه ليس كذلك، وإنّما هو هاجس الأمل الفلسطيني وهاجس الرعب الصهيوني، هو الرمز الذي يُرعبهم لكونه رمزا مفعما بالحياة، أخضر ما زال ينبض ويُورق في القلوب والذاكرة، ويُورق ويُثمر في نفوس نفر منّا. وبغض النظر عن الدوافع الحقيقية لإقامة هذا النصب التذكاري، سواء كانت فردية أو جمعية، فإنّها تُشير إلى أنّ مشروع غسّان عصيّ على الاغتيال، وأنّ الذاكرة الفلسطينية ما زالت حيّة تنبض، وأنّ المبادرة إلى إقامة النصب تدلّ على مدى اهتمام المبادرين بغسّان ومشروعه، ومدى اهتمامهم بحفظ ما كان، استلهاما له في عتم الطريق للانطلاق إلى ما يجب أن يكون. ولذلك، فإنّ هذا النصب سيبقى حيّا، حتى لو كسّروا الحجر ومزّقوا الصورة. سيبقى غسان وتراثه والحجر الذي يحمل صورته رمزا في قلوبنا وعقولنا وذاكرتنا، وستظلّ قضية غسّان قضيتنا. وهذا هو في الحقيقة ما يجعل من هذا النصب هاجسا مرعبا يُقلق الوزراء المذكورين ويقضّ مضاجعهم، ومضاجع مؤسستهم الصهيونية، ومضاجع كل أركان الظلم والطغيان. فهل من عجبٍ أن يهبّوا اليوم بغبائهم، لهدم نصب يعرفون أنّهم حين يهدمونه على الأرض، إنّما يُرسّخونه في الفكر والقلب والذاكرة، ويموتون هم بهدمه، ويحيا هو فينا ونحيا نحن فيه وبه.

وهنا، تقديرا وتخليدا لمشروع غسّان الذي أرعب المؤسسة الصهيونية، لا بدّ من إعادته إلى موضعه الذي يستحقّه من الذاكرة الفلسطينية عامة، وبشكل خاص إلى ذاكرة هؤلاء النفر من الفلسطينيين الذين بدأت ذاكرتهم تتآكل، وبدأوا يتعايشون مع تآكلها.

كل ما كتبه غسان كنفاني، هو لبِنات بنى بها مداميك مشروعه. ولا مجال في هذه العجالة للوقوف على كل عناصر ذلك المشروع. ولكن سأتوقف بإيجاز عند رواياته الأربع الأشهر: “رجال في الشمس”، “ما تبقى لكم”، “أم السعد” و”عائد إلى حيفا”. هذه الروايات الأربع، أراها بمراحل كتابتها، تُمثّل مراحل مشروع غسّان وتُلخّصه، ليبقى ماثلا في كل زمان ومكان، أمام كل فلسطيني مخلص لشعبه وقضيته.

في رواية “رجال في الشمس” (1963)، انتبه غسّان كنفاني لحالة التشرذم والتّخبّط، بل حالة العجز والضياع التي عاشها الشعب الفلسطيني بعد النكبة، وإلى انحصار اهتمامه بتوفير لقمة العيش، وإلى الصفعات التي تلقّاها هذا الشعب صفعة تلو الصفعة، فمثّل لتلك الحالة في رواية “رجال في الشمس”، بضياع شخوصها وموتهم، لعجزهم عن دقّ جدران الخزّان. ولهذا جاءت صرخته التي يُنهي بها الرواية، مرة بضمير الغائب: “لماذا لم يدقّوا جدران الخزّان؟”، ومرة بضمير المخاطب: “لماذا لم تدقّوا جدران الخزّان؟”. والانتقال بالضمير بين الجملتين، من الغائب في الأولى إلى المخاطب في الثانية، كان مقصودا وله دلالاته. فالـ “هو” الغائب في الأولى، يُحيل إلى العجز والضياع. فقد أدرك غسّان من خلال شخصية “أبو الخيزران” العاجز، وهو يقف أمام الجثث التي انتشلها من الخزّان وألقاها على رمال الصحراء، أنّ هذا هو مصير من لا يدقّ جدران الخزّان، أي من لا يأخذ نفسه بنفسه ولا يتحمّل مسؤولية مصيره، ويتركه تحت رحمة يد عاجزة. بينما المخاطب الحاضر في الثانية، يُحيل إلى واجب الحاضر في تحمّل مسؤوليته تجاه نفسه، وهي المسؤولية التي يجب أن يتحمّلها الإنسان الفلسطيني بنفسه، ليواجه بها عاره وعجزه وضياعه. وقد أدرك غسّان دلالة الانتقال بين الضميرين فنقلها عبر صرخته في الرواية إلى شعبه. فجاءت صرخته لتقول: “أيّها الفلسطيني حيثما كنت، لا بدّ لك حتى تخرج من الخزّان ولا تتورّط ثانية في الصحراء، لا بدّ لك من أن تأخذ نفسك بنفسك، وتتخلّى عمّن تسعى إليهم عبر الصحراء والخزّان القاتل، وعن إخوانك العاجزين، أصحاب الخزّان الذين تركوك للموت في قيظ الصحراء. لا بدّ لك قبل الاعتماد على أولئك وهؤلاء، سواء كانوا مخلصين أو غير مخلصين، أن تعتمد على نفسك وتتحمّل مسؤولية نفسك وقضيتك، وأن تنهض على رجليك لترسم طريقك بنفسك”. ومن هنا، فقد شكّلت هذه الصرخة بضمير المخاطب، نهاية مرحلة العجز واليأس والضياع، وضرورة النقلة النوعية إلى المرحلة التالية، مرحلة ولادة المقاومة ورسم أهدافها، كما شهدناها في روايته التالية، “ما تبقى لكم!”.

رواية “ما تبقى لكم!” (1966)، هي رواية اتخذت اتّجاه الواقعية الرمزية. وقد أراد بها غسّان كنفاني أن يُعبّر عن حاجة الشعب الفلسطيني إلى الخروج من الذات والهموم الشخصية إلى الفعل. وهذا ما يُمثّله “حامد”، بطل الرواية الذي عاش عارين: عار النكبة وعار أخته “مريم” التي حملت بدون زواج من العميل، “زكريا”، الذي سلّم الثوار للعدو الصهيوني. وقد تزوّجته وهي لا تدري أنّها بذلك تُداري عارها بعار أكبر، عار عمالة “زكريا”، زوجها. لذلك أعلن “حامد” عزمه على التوجّه إلى الأردن للقاء أمّه التي ألقت بها رياح النكبة إلى هناك. ولكن هذه لم تكن الحقيقة. وليست الحقيقة أيضا أنّه أراد الهرب من عار أخته فقط، وإن كان قد أراد ذلك فعلا. كلّ ذلك كان ستارا أسدله على الحقيقة التي أرادها فعلا. وهي أن يبحث للقضية كلّها، عن حلّ شامل يُرضيه. فقد كان يُدرك أنّ انطلاقه إلى الأردن ووصوله إلى أمّه، ليس هو الهدف الحقيقي لمغامرته في قطع الصحراء الفلسطينية، صحراء النقب المغتصبة. ذلك لأنّه من منظوره ومنظور الكاتب، فقد قُطّعت فلسطين في النكبة ثلاثة أشلاء: فلسطين المغتصبة، الضفة الغربية التي أُلحقت بالأردن، وقطاع غزة الذي ألحق بمصر. ولا بدّ من خلق الآليّة التي تُمكّنه من إعادة اللحمة فيما بين هذه الأشلاء. ومن هنا نبعت فكرة المقاومة والحاجة إليها. والمقاومة تحتاج إلى السرّيّة. وقد رمز إليها بقطع الصحراء والوصول إلى الأردن، أي إلى الضفة الغربية، وأنّ نجاحه في الانطلاق من قطاع غزة والوصول إلى الضفة الغربية عبر صحراء النقب، يرمز إلى نجاح المقاومة في إعادة اللحمة بينهما عن طريق تحرير الجزء المغتصب من فلسطين. وقد رأى غسّان أنّ هذا لا يتمّ إلّا بأمرين: أولهما مسح عار العمالة، والخلاص من العملاء الذين وقفوا مع العدو الصهيوني ضدّ شعبهم وقضيته. ويُمثّلهم في الرواية “زكريا”. وثانيهما انطلاق المقاومة التي يُمثّلها انطلاق “حامد” إلى الصحراء والمواجهة التي حدثت بينه وبين الجندي الإسرائيلي. وهذا ما يرمز إليه تقاطع لمعان السكّين بيد “حامد” في بداية الصحراء لطعن الجندي، مع لمعان السكين بيد “مريم، في غزة، والذي طعنت به “زكريا”، زوجها العميل؛ أي يرمز إلى التخلّص من العملاء وإلى انطلاق المقاومة. وقد أدرك غسّان أنّ المقاومة لا بدّ لها من أناس يؤمنون بها. ومن هنا جاء انتقاله في مشروعه إلى المصادر التي تؤمن بالمقاومة وتُنجب المقاومين: المخيّم الفلسطيني الذي يسكنه الناس البسطاء الذين حملوا فلسطين في قلوبهم وذاكرتهم، والأم الفلسطينية المكافحة المعطاءة التي تهب حياتها وأولادها فداء لفلسطين وتحريرها. ومن هنا جاءت رواية عسّان التالية، “أمّ السعد”.

رواية “أمّ السعد والحرب التي انتهت” (1969)، هي صورة تُجسّد وعي المرأة الفلسطينية التي تحمل الحزن والفرح الفلسطينييْن وتعيشهما، والتي وهبت نفسها وأولادها للنضال من أجل العودة إلى الوطن. وهي في الرواية، المرأة الفلسطينية “أمّ السعد”، ولكنّها ليست أمّ سعد فقط، وإنّما هي رمز لأمّ كل فلسطيني، أو أمّ الشعب الفلسطيني كله، ورمز لفلسطين التي دفعت ثمن هزيمة حزيران 1967، وصبرت ولم تيأس، واستمرت بدفع أولادها إلى النضال والمقاومة. إنّها المرأة الفلسطينية القويّة الصبورة الصامدة، التي لا تشكو رغم تعبها وشقائها وسنوات التمزّق التي عاشتها في المخيّم، والتي تنتزع لقمة عيشها نظيفة وبشرف، وتعيش فرحها بتلك اللقمة، لأنّها تجهّز بها أولادها للمقاومة فداء لفلسطين. ورغم أنّ فلسطين بعد هزيمة حزيران، أصبحت كلّها محتلة ومغتصبة، لم ينته الأمر بهذه الهزيمة. فقد جاء الرواية التالية، “عائد إلى حيفا”، لتُؤكّد، مهما ساءت الظروف، ومهما تغيّرت المفاهيم، أنّه لا مكان لليأس، ولا بدّ من التفاؤل والأمل، وهذا الأمل لا يحمله طريق سوى طريق المقاومة.

في رواية “عائد إلى حيفا” (1969)، حدث انعطاف قسري في المسار الفلسطيني، أحدثته الهزيمة عام 1967، ولكنّ هذا الانعطاف، وبالإضافة للحقيقة المؤلمة التي واجهها “سعيد س” مع ابنه “خلدون” الذي ضيّعه في حيفا التي شُرّد منها عام 1948، ووجده قد تربّى في بيت يهودي وأصبح جنديا إسرائيليا اسمه “دوف”، لم يؤثّرا على مشروع غسّان، بل عاد وأكّد في روايته هذه، على الحاجة إليه وإلى الاستمرار في ترسيخ فكر المقاومة. صحيح أنّه أصبح بإمكان “سعيد س” أن يرجع إلى حيفا، مسقط رأسه، وأنّ الرواية جاءت وأحد أهدافها أن تجسّد حبّ الوطن وحبّ العودة إليه تحت أيّ ظرف، ولكن من جهة أخرى، أصبحت فلسطين كلّها مغتصبة، و”بوابة مندلباوم” فُتحت من الطرف الآخر كما جاء في بداية الرواية، وليس من الطرف الذي رغب به “سعيد”، ولذلك، فعودة سعيد إلى حيفا كانت عودة قسرية تنطوي على كثير من الحزن والألم. وصحيح أنّ عودته تمّت رغم ذلك، ولكنّها عودة تختلف بما لا يُقارن، عن تلك العودة التي كان “سعيد” يحلم بها. فالعودة بتصريح من المحتلّ إلى مدينة فلسطينية مغتصبة، من مدينة فلسطينية أصبحت هي الأخرى محتلّة ومغتصبة، للبحث عن الابن الضائع في حيفا منذ عشرين عاما، لا تشبه ولا يُمكن أن تُقارن بالعودة إلى الوطن المحرّر بدماء أولاده وشهدائه.

ورغم أنّ عودة “سعيد” وما وجد ابنه عليه، أحدث لديه ولدى الكاتب تغييرا ببعض المفاهيم، خاصة حول مفهوم الوطن والمواطنة، وكون الإنسان قضية، إلّا أنّ ذلك كلّه لم يُغيّر شيئا من مفهوم غسّان حول ضرورة مواصلة مشروعه الذي يدعو للمقاومة. ولذلك بعد الصدمة التي مُني بها “سعيد” في حيفا، ورغم أنّه عاد إلى رام الله مثقلا بالحزن، ولكنه لم يفقد الأمل. فقد عاد وهو يُفكر بصحة طريق ابنه “خالد” الذي بقي في رام الله وكان قد التحق بالمقاومة. راح “سعيد” يُفكّر بضرورة استمرار المقاومة، حتى لو أدّى ذلك إلى المواجهة بين ابنيه في ساحة القتال، لأنّ الإنسان قضية، وكل واحد منهما يُدافع عن قضيته.

إذن، هذا هو مشروع غسّان الذي أرعب وما زال يُرعب الوزراء المذكورين وأركان المشروع الصهيوني كلّه. إنّه استمرار المقاومة والحضّ عليها وترسيخها في نفوس الفلسطينيين. وهذا هو المشروع الذي أدّى إلى قيام المشروع الصهيوني بكل محاولاته لاغتيال مشروع غسّان. فالمقصود باغتيال غسّان، هو اغتيال مشروعه الذي اعتقدوا أنّهم يغتالونه باغتياله. ولكنّ الأيام أثبتت أنّهم أخطأوا، فقد اغتالوا صاحب المشروع فقط، والكثيرين من رفاقه، أما المشروع، كما ذكرت، ما زال قائما كما هو، منتصب القامة يمشي ويرعبهم، لأنّه ما زال يورق ويثمر في قلوب وفكر أبناء فلسطين، وإن كان بينهم من خانه.

ومن هنا، من الطبيعي أن يتجدّد رعب وزراء المشروع الصهيوني ورغبتهم في طمس قضية فلسطين ومحو ذاكرتها، حين يرون على أرض الواقع في عكا، أو أينما كان، نفرا من الفلسطينيين يذكرون غسّان ومشروعه، ويقومون ببناء نصب تذكاري له يحمل صورته، سواء أقاموه في مقبرة في عكا أو في أيّ مكان آخر من فلسطين، وخاصة فلسطين الداخل الذي تعمل المؤسسة الصهيونية ليل نهار على تدجينه. ومن الطبيعي أن تُفزعهم صورة غسان، حتى وإن كانت معلّقة على حجر شاهد في مقبرة، بالضبط كما يرعبهم كلّ شيء يُذكّرهم أنّ المقاومة الفلسطينية باقية ومستمرّة، وأنّ الذاكرة الفلسطينية لن تُمحى ولن تنسى شيئا مهما توالت الأحداث وأظلمت الآفاق، ولن تغفر. وستظلّ تُغنّي:

صباح الخير يا غسّان

أيّها المقتول الذي

يُرعبَ القاتلِ الجبان

بعد خمسين مضت

ما زلت حيّا واقفا

منتصب القامة يقظان

وهاجسا مؤرّقا يُرعبُ

“ريغيف” و”درعي” و”أردان”

يقضّ هدوء مضاجعهم

وكل مضاجع الظلم والطغيان.