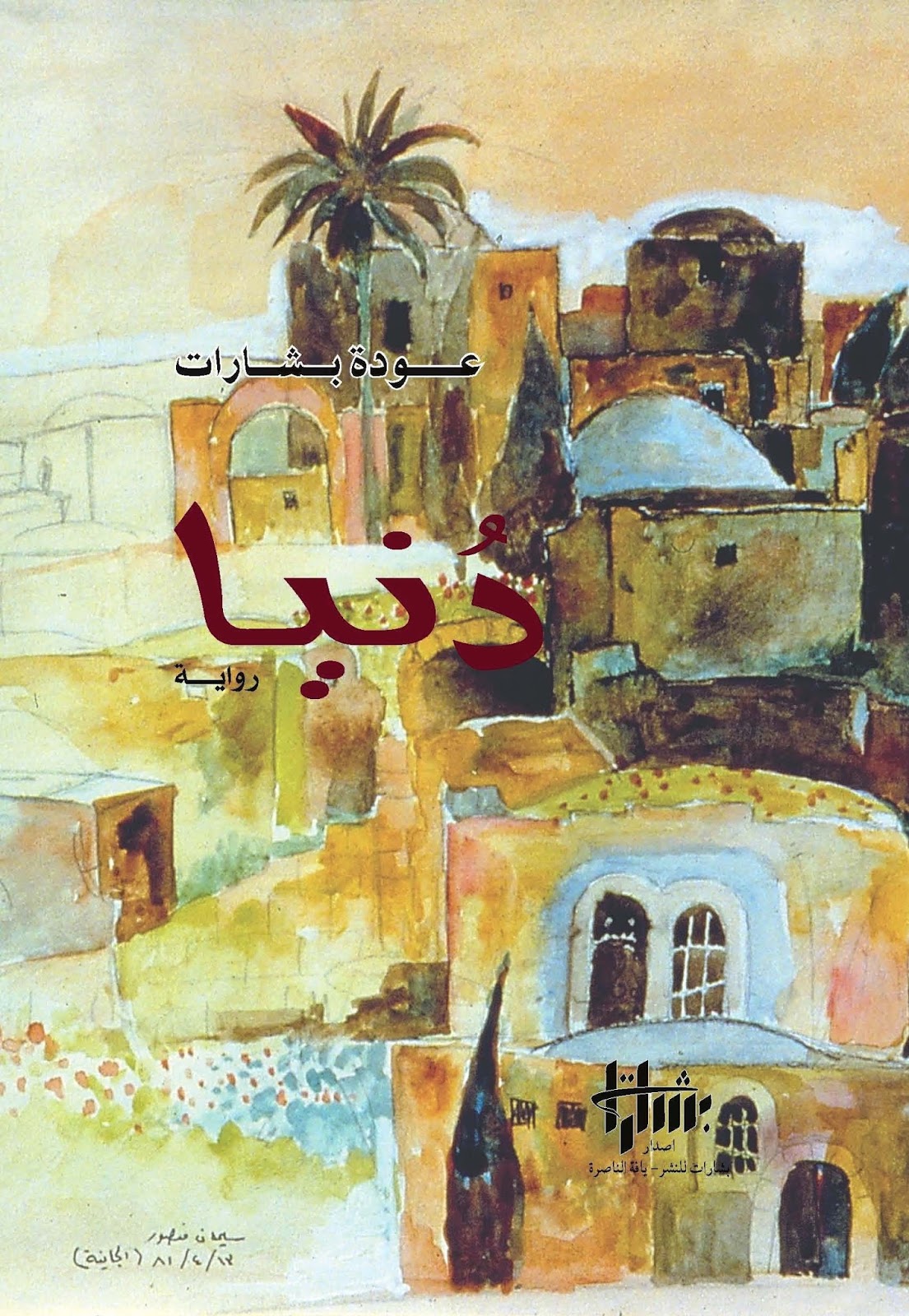

قراءة في رواية “دنيا” للكاتب عودة بشارات

الكاتب عودة بشارات، هو قبل كل شيء، إنسان يؤمن بالإنسان وبقدراته على تخطّي المحن مهما كانت ثقيلة. ومن هنا، انطلق لينقذ دنيانا من الضياع بين قهر السلطة وتسلّط الوهم.

في هذه المقال، سأتعامل أكثر مع مضامين الرواية وأفكار الكاتب وسعة اطّلاعه على خبايا مجتمعنا العربي في الداخل، وبفهمه العميق للتحوّلات المختلفة: اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية، التي حدثت وما زالت تحدث وتُؤثر في مسار الأقلية العربية المتجذّرة في وطنها.

يضع بشارات أفكاره بين أيدينا، بأسلوب روائي جميل، في “دنيا”، روايته الجديدة المؤثّثة بنا. فنحن، الفلسطينيين الباقين في الوطن، عصب الرواية ومحور أحداثها. نحن أشخاصها، وأحداثها هي أحداث حياتنا. وقراءتها ستجعلنا نقارن بين “دنيا” الرواية، أو “دنيا” اللغة، وبين دنيا الواقع الذي نعيشه. وهي علاقة ملتبسة، لأنّ الواقع اللغوي الذي نقرأه، غير الواقع الذي نعيشه. إنّه واقع على الورق، يبنيه الكاتب باللغة، ولكنّه قد يكون أكثر واقعية وصدقا من واقعنا الذي نبنيه بلحمنا ودمنا، وأشيائنا وعلاقاتنا.

انطلاقا من تلك العلاقة الملتبسة، سأتوقف قليلا عند العنوان، العتبة الأولى للنصّ، فالكاتب لم يختره عبثا، ولكن، لمفارقة ينطوي عليها. “دنيا”، اختيار ذكي، فهي كلمة واحدة شديدة الإثارة، ويزيد من إثارتها كونها نكرة لا تصلح أن تكون نصّا مستقلّا بذاته، وهذا يستفزّ القارئ. فالعنوان، عندما يكون كلمة واحدة كثيرة الدلالات، سيحتاج للنصّ كلّه، لتحديد الدلالة التي يرمي إليها الكاتب، وهذا يُثير التساؤل: عن أيّة دنيا جاء الكاتب يحدثنا؟ وهذا التساؤل بحدّ ذاته يدفع للقراءة، ومن خلالها فقط سيكتشف القارئ المفارقة، وبأنّ الدنيا غير الدنيا، وأنّ “دنيا فايز الرشيد” هي نقطة في بحر دنيا الراوي أو الكاتب.

في بداية الرواية نظنّ الكاتب سيحملنا في رحلة للبحث عن فتاة اختفت في ظروف غامضة. ورغم أن البحث عنها قد بدأ فور اختفائها، إلّا أنّ الكاتب يقطعه ليواصله في الدنيا التي يعيشها، ونعيشها نحن معه. نحن، عرب الأقلية الفلسطينية، التي ظلّت منزرعة في أرضها ووطنها. يُواصل الكاتب بحثه في دنيانا عمّا يدور فيها من عجائب وغرائب، تشبه السحر والشعوذة. قد تُغرّر بمن يعيشها وتقوده إلى الضياع والموت. ورغم ذلك، فقد بقينا صامدين في الوطن، نَفِجّ طريقنا المليء بظلم التخلّف وقهر السلطة.

في روايته، يواجه بشارات الواقع الذي ينهشه الخراب وضياع العقل، ويتتبّع اغتراب الإنسان الفلسطيني في الداخل، وضياعه بين مطرقة السلطة وسندان التخلّف واللجوء إلى الغيبيات بحثا عن خلاص لا يأتي. ولذلك، فهو يُفكّك بنى المجتمع العربي في إسرائيل، ويُقوّضها من أجل بناء عالم أفضل، يقوم على العقل والمنطق، والفكر المتنوّر، دون أن يستثني الحبّ، لأنّ بشارات يُؤمن بالعقل والعواطف النبيلة، ويرفض الغيبيات والشعوذات والعقليات المتخلّفة التي تتخذ الوهم طريقا لخلاصها.

“دنيا” إذن، هي رواية تبحث عن الخلاص، الخلاص الفردي والجمعي، خلاص الكاتب ومجتمعه. وقد جاءت بلغة بسيطة وجميلة، تُوظّف الفصحى والعامية بنجاح كبير، لتُلائم ظروفنا. فهو يمتح من تاريخنا، ومن تراثنا الشعبي الغني بالحكم والأمثال، وبالأشعار والأزجال، وبألفاظ كثيرة نستملحها في سياقها، وإن كانت نابية أحيانا. وقد طعّم لغته بالسخرية، الخفيفة أحيانا، التي ترسم البسمة على وجه القارئ، واللاذعة أحيانا أخرى، التي تكشف المعاناة، تفضح أطرافها وتستفزّ القارئ.

بشارات بلغته، رسم لنا صورة واضحة المعالم. تعكس بصدق، معاناة الإنسان العربي واغترابه في إسرائيل، والخراب الذي لحق بعالمه. أولا، لأنّ الأقلية العربية هي شريحة اجتماعية / سياسية مرفوضة، وفي الوقت نفسه، مفروضة على المجتمع الإسرائيلي. وثانيا، لأنّنا فقدنا العقل ولجأنا إلى الغيبيّات: السحر والشعوذة. والسحر هنا، ليس مقصودا لذاته، وإنّما اتخذه الكاتب رمزا يُحيل إلى كل ما يُغيّب العقل، بما في ذلك التديّن الأعمى الذي يتناقض حتى مع أصول الدين.

جاءت الرواية كردّ فعل لإخفاقات زمن الحداثة وما بعد الحداثة، هذا الزمن الذي وعدنا بالكثير ولم يُحقّق غير الإخفاقات. وعودة بشارات، الكاتب الواعي لهذه الإخفاقات، يُقنعنا بروايته، بأنّنا ما زلنا قادرين على المواجهة والخلاص. فهو يرفض الغيبيات والمسلّمات، ويبني تصوّره للحرية والانعتاق، ويتطلّع إلى المستقبل، وإلى الروح المدنية التي يجب أن تسود المجتمع. ويؤسّس بذلك لمجتمع واعٍ ومتنوّر، يؤمن بالتعدّد والاختلاف.

ولا بدّ من الإشارة هنا، إلى أنّ “دنيا”، هي ليست كما رآها البعض، رواية تاريخية. إنّها رواية تعكس وعي الكاتب المستنير بالتاريخ، وهذا أساس مهمّ تقوم عليه الرواية. ووعيه بالتاريخ هو ما دفعه إلى خوض تجربتين روائيتين مستنيرتين. “ساحات زيتونيا (2007)، و”دنيا” (2015). فهو يرى بعين ثاقبة، الفروق بين الأزمنة الاجتماعية وغير الاجتماعية، وكذلك التحوّلات على أرض الواقع، التي مرّت بها الأقلية العربية في إسرائيل، منذ النكبة وحتى اليوم.

ربما لم يقدّم بشارات جديدا في مجال البناء الفنّي للرواية، ولكنّ ذلك لا يمنع أنّ روايته تتمتّع بمبنى فنيّ جميل، حافظ عليه قويّا ومتماسكا. فقد دفقها دفقة واحدة لا يقطع تواصلها إلّا بعض النجوم وضرورة التناوب في سرد الأحداث المتوازية والمتوالدة. وقد تعامل مع روايته، كما جاء في طرح ميخائيل باختين، كعمل غير منتهٍ، يشبه الحياة، والحياة لا تنتهي. واستفاد، وإن كان ذلك بشيء من التواضع، من طروحات تيار الوعي وتقنياته التي تُمكن الكاتب من التنقّل بين الأزمنة، كالاسترجاع والمونولوج (الذاكرة والحوار الذاتي الداخلي). فمن خلال تكسير الزمن والتنقّل بين الحاضر والماضي، والنظر إلى المستقبل، استطاع الكاتب أن يُعبر بنجاح كبير عن تشظي الإنسان العربي، وعن اغترابه في الزمان والمكان، عن ذاته ومجتمعه ووطنه. وهو ما جعل “دنيا”، تلك الفتاة العقلانية، تغيّب عقلها وتختفي إلى عالم اعتقدت أنّها ستحقّق فيه ذاتها، أكثر من وطنها الذي جنّ أهله، متمثلين بوالدها، فايز الرشيد، وغيره ممن لجأوا إلى السحر والشعوذة لحلّ مشاكلهم. وهل حقّقت “دنيا” ذاتها؟ ذلك ما لا تقوله الرواية، وبحقّ.

لأول وهلة، تبدو “دنيا” كأنّها أهمّ شخصيات الرواية. ولكن، سرعان ما يكتشف القارئ أنّ الخراب والاغتراب اللذين يُميّزان معظم شخصيات الرواية، يبرزان أكثر، في شخصية “نعيم”، الذي يتميّز بأنّه حاضر على امتداد الرواية، به تبدأ الرواية بدايتها الحقيقية، وبه تنتهي. ولذلك، لا شكّ أنّ “نعيم” هو بطل الرواية ومحور أحداثها، وليست “دنيا”.

قصة اختفاء “دنيا”، لا تزيد عن كونها حاملا للسرد، تدفع بالرواية إلى بدايتها الحقيقية باعتقال “نعيم” والتحقيق معه، كمنجّم عالج “دنيا” وغيرها من النساء بشعوذاته. وفي المعتقل، عندما واجه ذاته، اكتشف “أنّه شخص “خالص”، يقف على حافة اليأس، يشعر كحشرة حقيرة تنتظر من يسحقها” (ص 34). والمحقّق كذلك، اكتشف أنّه شخص مسكين، وليس هو من فعل ما فعل بالمجتمع ونسائه، بل بؤس المجتمع هو ما دفعه إلى ذلك (ص 35).

المحقّق يُمثّل السلطة، و”نعيم” يُمثّل الأقلية العربية، واكتشاف المحقّق لحقيقة “نعيم”، يشير إلى معرفة السلطة بما يعانيه المجتمع العربي من فساد وخراب، وإلى رغبتها باستمرار فساده وخرابه، بدليل أنّها لم تمنع “نعيم” من ممارسة السحر، فعاد إلى عمله بإصرارٍ وولهٍ غير مفهوميْن” (ص 35).

لا شكّ أنّ شخصية “دنيا”، هي شخصية مركزية ومهمّة، أولا، بدليل أنّ الكاتب أعطى للرواية اسمها، وبذلك أعطى للاسم وللرواية بُعدا دلاليا آخر، بُعدا جمعيا وليس شخصيا، ليحيلنا بذلك، من الفرد إلى الجمع، من “دنيا”، الشخصية في الرواية، إلى الدنيا التي جاءت الرواية تتحدّث عنها. وثانيا، بدليل ما قاله الراوي عن الموسيقى العربية التراثية وتوزيعها الغربي، وارتياح “دنيا” لهذا التفاعل، وتساؤلها: “لماذا يجب أن تكون هناك موسيقى شرقيّة وموسيقى غربية؟” (ص 5). هذا التساؤل يكشف أنّها فتاة عقلانية تحمل فكرا تقدّميا بل أمميا. ولكنّ غياب العقل في المجتمع، أدّى إلى تغييب الكاتب لها، ليرمز بغيابها إلى أمرين مهمّيْن: الأول، غياب العقل وتسلّط الوهم في البحث عن الخلاص. والثاني، تغييب المجتمع الذكوري المتخلّف لدور المرأة، كإنسان وكأنثى، وبذلك يُصبح مجتمعا قامعا ومقموعا، يجهل أنّ خلاصه لن يتحقّق بالوهم، وبدون تحرّر المرأة وخلاصها من معاناتها.

“دنيا”، التي فقدت عقلها ولجأت للسحر، ثم انسلخت عن واقعها ووطنها، حمّلت مسؤولية ذلك للقدر. ولكن لاحقا، سيكتشف القارئ ما كان يجب أن تكتشفه “دنيا” قبل اختفائها: إنّه ليس القدر، وإنّما هو الإنسان، الإنسان المتذمّر الذي يُصارع اليأس. ويُمثّله في الرواية، الصحفي “أحمد الفرّ”، الذي لم يتقاضَ معاشه لعدّة أشهر، (من عمله في صحيفة “الشروق”)، فقرّر أن يقوم بعمل يلفت نظر المسؤولين إلى غضبه وتذمّره … فقام بنشر نفس تنبؤات النجوم على ثلاثة أيام “أحد” متواصلة” (ص349). ولكنّ “دنيا”، شأنها شأن الكثيرين في مجتمعنا، لم تُفكّر بعقلانية، اسلمت نفسها فريسة للشعوذة، لتكون صورة عن مجتمع متخاذل، يتنصّل من مسؤولياته عمّا يحدث له.

عودة بشارات، وبكشفه عمّا قام به الصحفي المتذمّر، أراد أن يقول لنا: “إن ما يُصيبنا هو من فعل أيدينا، وعلينا أن نستعمل عقلنا في مواجهته، ونكفّ عن تحميل القدر مسؤولية تصرّفاتنا وأخطائنا”. وهذا، لمن يُؤمن بأنّ الله منحنا العقل لنستخدمه، لا يتناقض مع نصّ الآية الكريمة: “قل لن يصيبنا إلّا ما كتب الله لنا” (سورة التوبة، الآية 51).

صحيفة “الشروق” هي صحيفة معروفة لنا جميعا، وكذلك الحزب الذي يُصدرها. وتردّد تنبّؤات الأبراج ثلاث مرّات متتالية فيها، فيه نقد لها وللحزب، يُحيل إلى غياب رقابتهما الذاتية. وبما أنّ بشارات ينتمي للحزب نفسه، يُمكننا أن نفهم نقده، كنقد ذاتي نابع من رقابته الذاتية هو، ومن قلقه بشأن الصحيفة والحزب وعجزهما عن النقد الذاتي.

للصحيفة والحزب دور فاعل في المجتمع، ودورهما يصعد ويهبط. وينعكس ذلك فيما تواجهه صحيفة “الشروق” من صعوبات، على المستوييْن: الفكري والمادي، وفي عجزها عن مواجهة التحدّيات، رغم النوايا الحسنة التي تُحيط بها.

ويرى الكاتب أنّ الحزب ترهّلت قيادته، واضطرب أداؤه، فصار من واجبه أن يُعيد النظر في سُبل نضاله، منطلِقا من مبادئه ومصلحة الناس، بعيدا عن الشعارات التي صار إليها بعض الحركات السياسية المتطرّفة، التي نبتت في الفراغ الذي نشأ بسبب تراجع الحزب والتشنّج في أدائه.

التفتيش عن “دنيا”، أسفر هو كذلك، عن أمرين مهميْن: الأول غير مباشر يكتشفه القارئ من السياق، ويتمثّل بقلق السلطة من اهتمام الناس في “زيتونيا”، حيث تدور أحداث الرواية، ومن تكاتفهم في البحث عن “دنيا”. وهذا يعني قلق السلطة في إسرائيل من وحدة الجماهير العربية، فدأبت على تفسيخها. والأمر الثاني، هو معاناة “نعيم”، حيث نجد أنّ معاناة “دنيا” هي معاناة فردية، كشفت عن المعاناة الجمعية، معاناة “نعيم” التي تعكس معاناة مجتمعنا كلّه.

إذن، يسرد الكاتب وقائع دنيانا نحن، بما فيها من قهر وتشرذمٍ أصاب الفرد والمجتمع، من خلال شخصية “نعيم الملقّب بأبي الخيرات” (ص34)، الذي عاد إلى ماضيه البائس وهو قابع في السجن، “استعاد ما جرى له قبل كم هائل من السنين، عندما وجد نفسه في زنزانة شبه مظلمة، يئن تحت وطأة صفعة همجية، ما زالت تدوّي حتى الآن في ذاكرته. (ص 35).

الصفعة الهمجية التي صفعها المحقّق، أو السجّان، لـ “نعيم”، هي ذاتها الصفعة الهمجية التي كالتها السلطة للأقلية العربية بعد النكبة. الرواية هنا، تفضح السلطة التي حاولت دائما أن تُظهرنا أمام الرأي العام كمواطنين، ولكنّها تعامل معنا دائما، كغرباء أو كأعداء نعيش تحت الاحتلال.

في نهاية الرواية، وبعد خمس سنوات تقريبا، هي زمن الرواية الموضوعي، نجد أنّ ظهور “دنيا” يستفزّ القارئ ويُغضبه، وكذلك قرارها بترك الوطن مرّة أخرى، لـ “العيش في روما” (ص 352). هذا القرار لا يختلف عن قرار “نعيم” بالانتحار. وكلاهما لا يُمكن أن يُشكّل النهاية التي يبحث عنها بشارات. ولذلك، اتخذ من نهاية “دنيا”، بداية للتدرج نحو الحلّ، أو نحو النهاية الحقيقية التي يريدها الكاتب متناقضة مع نهاية “دنيا”، ومفتوحة على نبذ العجز والوهم. ومتناقضة كذلك مع قرار “نعيم”، حيث رأينا كيف منعه الكاتب، وبأسلوب ذكي، من تنفيذ قراره بالانتحار، بواسطة أحداث توالت، وكان آخرها وأهمّها، ظهور “عبير شهلون” مرّة أخرى، يقول الراوي: “جاءه صوتها عبر الهاتف يطلب مساعدته” (ص 354-355). وفي ذلك إشارة واضحة إلى أنّ دور “نعيم” ومسؤوليته في الحياة لم ينتهِيا بعد، وأنّه ما زال قادرا على المواجهة ومواصلة الطريق. يظهر ذلك في الصفحة الأخيرة، في اللقاء بين “نعيم وعبير”، حيث “تلاشى التوتّر والتقيا في قبلة عاصفة أثارت انتباه الشجر وضوء القمر. قال لها: “إذا فكّرتُ بالزواج ستكونين المرشحة الأولى”. فتساءلت بعذوبة وهي تداعب خصلات شعره: “من يُفكّر بـ “البرارة” أمثالِك سوى مسكونة عشق مثلي؟”.

المرأة الواعية تعشق وطنها ومجتمعها حتى لو كان “بْرارة”. واللقاء بينهما، يعني أنّ “نعيم” ترك الوهم ولجأ إلى الوعي والعقل. بدأ يُفكّر، وتفكيره بالزواج، فيه نبذ لفكرة الانتحار، وفيه تطلّع نحو المستقبل، وفيه أيضا مسار جديد، تكون فيه المرأة الواعية والمحبّة، التي تُمثلها “عبير شهلون”، شريكا كاملا، في حياة تقوم على العقل والعاطفة معا.

وكما تقول الرواية، “تعود البدايات لتحتلّ فضاء النهاية”. ويعود “نعيم” إلى الماضي، إلى مسيرة التشرّد داخل الوطن، التي بدأت بعد النكبة، حيث ينتشر الشباب في البلاد بحثا عن لقمة العيش. وما حدث لحامد الأصيل وعادل الزريف، هو صور مصغّرة عن ذلك التشرّد.

في مركز البلاد فرص العمل أوفر، ولذلك تحمّل الشباب إهانة الحصول على تصاريح التنقّل من الحاكم العسكري، وصعوبة العمل والسكن في ظروف غير إنسانية. ولكنّ ذلك أدّى إلى أمرين مهمّيْن: الأول، التواصل في منطقة أخرى من الوطن، مع أناس لحمهم من لحمنا ودمهم من دمنا، والثاني، الاحتكاك بالمجتمع الآخر. وقد ظهرت النتائج سريعا: “حامد”، ابن الجليل، أحبّ فتاة من الرملة واقترن بها، و”عادل الزريف” اقترن بفتاة يهودية. وكوّن كلّ منهما عائلة.

يسترجع “نعيم” معاناته التي هي امتداد لمعاناة العائلتين. حاول أن يبحث عن حياة أفضل من خلال العلم والعمل، ولكنّ البحث فرض عليه الاصطدام بالسلطة، والتعامل معها من خلال أذنابها وعملائها الذين يُقدّمون وعودا قلّما تتحقّق، وإن تحقّقت فثمنها باهظ، يعني تنازل الإنسان عن حريته وكرامته وقبوله بالتدجين، وإن لم يخضع، فهو، مهما حمل من شهادات علمية، لا يصلح إلّا للسجن أو العمل الأسود، مثل العمار وغيره.

سُجِن “نعيم” في صباه، عُذّب واغتُصِب، فترك ذلك جرحا في نفسه لا يندمل. وكذلك الأقلية العربية في إسرائيل، فهي سجينة اغتُصِبَت في الوطن. اغْتَصَبَت السلطة أرضها وهضمت حقوقها، وما زال ذلك الجرح ينزّ حتى اليوم.

بعد أمسية أدبية حول الرواية، قلت فيها هذا الكلام، أشار لي الكاتب أنّ “نعيم” لم يُغتصب. فعدت إلى الرواية وإلى ما قاله فيها: “عادت إليه (نعيم) صور من سجن الأحداث، السيجارة الأولى، والعلاقة العاطفية الأولى (ص 35)، ربما أكون مخطئا، والتأويل لا يزيد عن كونه وجهة نظر، قد تصيب وقد تخطئ، لذلك لم اتراجع عن فهمي وتأويلي. ما فهمته من العبارة المذكورة، أنّ السيجارة الأولى والعلاقة العاطفية الأولى هما تفصيل لبعض الصور من سجن الأحداث، أي الذكريات فيه، وذكريات السجن عادة هي ذكريات مأساوية مؤلمة. وفقد اقتصر فهمي للعلاقة العاطفية على أنّها حالة اغتصاب، أو علاقة مع رجل في أحسن الأحوال، لأنّ أمكانية العلاقة العاطفية مع امرأة في السجن، غير واردة، لعدم وجودها هناك، إلّا إذا كانت العلاقة سابقة يتذكّرها “نعيم”، وهي لم تكن سابقة، كما يُفهم من النصّ. لذلك فقد ترك الكاتب العبارة (العلاقة العاطفية الأولى) فضفاضة قابلة لكل تأويل. وقد ارتأيت تأويلها بالاغتصاب لأنّ ذلك في رأيي هو الأنسب لحالة الأقلية العربية التي يُمثّلها “نعيم” بعد النكبة، كما ذكرت سابقا. أمّا إذا اصرّ الكاتب على أنّها علاقة عاطفية عادية، فقد أخطأ في مكانها، وفي زمانها المرتبط بالمكان، لأنّ ظروف السجن غير مهيّأة لذلك، إلّا إذا كانت العلاقة، كما أسلفت، سابقة يتذكرها “نعيم” في وحدته. وذلك لا يُفهم من النصّ.

لم يُفلح “نعيم” في تعويض نفسه، لا في التعليم ولا في العمل. اصطدم بعقبات كثيرة رمته على حافة اليأس، ما دفعه إلى السحر والشعوذة. وفي ذلك إشارة إلى أنّ الأقلية العربية لجأت في حلّ مشاكلها، إلى حلول غيبية لا تمتّ للعقل والواقع بصلة. وهي حلول فاشلة. والفشل يُؤدي لليأس، واليأس للانتحار. ولكنّ عودة بشارات لا يعرف اليأس، إذن، هل يسمح به لبطل روايته التي يجد فيها خلاصه وخلاصنا؟ بالطبع لا، لذلك أعاق تنفيذ الانتحار حتى ظهرت “عبير شهلون” مرّة أخرى، فعدل “نعيم” عن قراره كليّا.

الكاتب يرفض فكرة الهروب، سواء من “دنيا” أو من “نعيم”. ولكنّه ترك “دنيا” تُنفّذ هروبها لأنّ قرارها هو قرار فرديّ لا يُشكّل قاعدة أو حلّا جمعيا، ومنع “نعيم” من الانتحار، لأنّ قراره قرار جمعي، يمثّلنا جميعا، فهل هناك من يوافق أن تُحلّ مشاكل أيّ مجتمع بالانتحار الجماعي؟!

ولننظر إلى التناقض بين شخصيتي “دنيا” و”عبير شهلون”. يُصوّر بشارات ذلك التناقض، ليقول لنا: إنّ المرأة التي تُفكّر بنفسها ورغباتها فقط، مثل “دنيا”، هي امرأة غير واعية، قد تدمّر مجتمعها. أمّا المرأة التي تقبل مجتمعها حتى لو كان “برارة”، مثل “عبير شهلون”، فهي امرأة واعية تُنقذ المجتمع وتُساهم في بنائه.

من خلال حياة “نعيم”، تظهر الرواية في بعض أجزائها كرواية سجن، سجن صغير يُحيل إلى سجن كبير، سجن الفرد بين الجدران، وسجن الأقلية العربية داخل السجن الإسرائيلي الكبير. في هذا الجانب لا تبلغ الرواية عمق الأدب الإنساني الذي نعرفه في روايات السجن، ليس لنقص في الرواية، وإنّما لكونها لم تُخلق لتكون رواية سجن. ومع ذلك، كان بإمكان الكاتب أن يستغلّ وحدة “نعيم” في السجن، أثناء وحدته ومواجهته لذاته، للغوص أكثر في طبقات لاشعوره، ليعبّر بشكل أعمق عن معاناة الإنسان العربي في السجنين: الصغير والكبير.

سجن “نعيم” واغتصابه في بداية طريقه في سجن الأحداث، كسر شوكته، ودفعه للشعور بالعجز. وقد انعكس ذلك بشعوره بالعجز الجنسي الذي بدا واضحا في فشل علاقاته العاطفية كلّها، وفي طريقة علاجه للنساء. حتى علاقته بـ “عبير شهلون” كادت تفشل في البداية، ولكن، بما أنّها تُمثّل المجتمع العربي كلّه، أصرّ عودة بشارات، على إحيائها، كإصراره على ضرورة إحياء المجتمع، وإصراره على نبذ الوهم والعجز عنّا، لكي نخرج من الدائرة الضيّقة المتخلّفة التي رسمناها بأيدينا وتبنّتها السلطة لخنقنا.

ولكيلا يطغى اليأس والتشاؤم، لجأ الكاتب إلى النهاية المفعمة بالأمل، فدفع “نعيم وعبير”، إلى اللقاء مرة أخرى، وإلى فكرة الزواج. ما يعني أنّه يدعونا إلى مسار جديد، ننطلق فيه نحو مستقبلنا معتمدين على العقل والعاطفة معا.

من قصة “نعيم”، توالدت قصص كثيرة، نجح الكاتب فيها باستفزاز القارئ والتأثير عليه. وكذلك في معظم أجزاء الرواية، أشبع الكاتب السرد بالتفاصيل الصغيرة التي يتلهّف القارئ إلى معرفتها، ودفعه بذلك إلى مواصلة القراءة.

صدور الرواية في هذه الفترة بالذات، له أهميّته الخاصّة على مستوى الوعي الفلسطيني، الأدبي والثقافي بشكل خاص. فهي ترفد ذاكرتنا الجمعية، وتستفزّ عقولنا جميعا، وتنشر الوعي بين أجيالنا.

وختاما، قال من قال، وأظنّه المفكر الجزائري، مالك بن نبي: “أخرجوا المستعمِر من رؤوسكم يخرجْ من أرضكم!”. وهذا في رأيي أهمّ ما جاءت رواية عودة بشارات لتقوله لنا: “أخرجوا الوهم والتخلّف من رؤوسكم، تخرج السلطة وظلمها وفسادها من واقعكم”.

رواية “دنيا” للكاتب عودة بشارات، هي رواية تستحقّ الاهتمام من القراء والنقّاد، فهي رواية واعية وجريئة، فضلا عن متعة قراءتها، كما أنّها تسدّ ثغرة مهمّة في بنائنا الروائي في الداخل، والذي ما زال يعاني من نقص شديد في الروايات الواعية الهادفة.