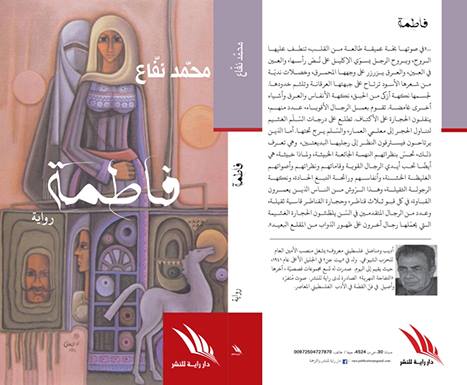

انتقال الكاتب محمد نفّاع من القصة إلى الرواية، في رأيي، تأخّر كثيرا، لأنّ قصته نضجت منذ زمن بعيد، ما جعله قادرا على الانتقال منذ زمن. لسبب ما آثر الانتظار. وها هو اليوم، يُتحفنا بروايته الأولى، “فاطمة”، الكون العامر، كما تردّد ذلك أكثر من مرّة، وكما وصفها الأستاذ إبراهيم طه في مقال له حول الرواية. هذه العبارة، لفتت نظري، شدّتني وجعلتني أنظر عبر فاطمة إلى كون واحد كبير، متصل ومتداخل، يجمع في طيّاته أكوانا عامرة، متصلة ومتداخلة أيضا، أراها كما يلي: الكاتب محمد نفاع، فاطمة الرواية، وفاطمة الشخصية المركزية فيها، قرية “بيت جن”، الأقلية العربية، فلسطين والعالم. يعيش القارئ تلك الأكوان في حقب زمنية مختلفة ومتتابعة، تعيدنا مائة عام وأكثر إلى الماضي، فمن أواخر الحكم التركي، إلى الاستعمار الإنجليزي الذي مهّد لحكم اليهود واغتصاب الأرض وتشريد أصحابها.

“فاطمة” رواية تستحق دراسة أوسع وأشمل وأعمق، أرجو أن تُتاح لي الفرصة للقيام بها قريبا. في هذا المقال، سأكتفي بالتوقّف عند الأكوان العامرة التي تحتضنها “فاطمة”، وعند بعض الملامح السياسية فيها. ولكن، لا بدّ أولا من كلمة حول لغة الرواية، أثني بها على محمد نفّاع ثناء لا أجامله فيه، بل يستحقّه عن جدارة.

لو اقتصرت “فاطمة” ولغتها الفريدة، على أسماء الحيوان، والطير، والنبات، والجغرافيا بكل ملحقاتها، وعلى القصص والأهازيج والأمثال التي توثّق التراث، لو اقتصرت على تلك العناصر فقط، خارجة عن أيّ سياق لكان ذلك يكفيها، فما بالك بها وهي تحتضنها جميعا، وكل منها في سياقه الذي يليق به، وبنفس سردي ممتع ومذهل. لا أعتقد أنّ كاتبا آخر يستطيع أن يفعل ما فعله نفّاع، ويجمع ما جمعه، ويُوثّق ما وثّقه، وأن يبني هذا الكون العامر المدعو “فاطمة”، وبتلك اللغة التي يتفرّد بها. هذا العمل، الموسوعي بشكل ما، ورغم اختلاف اللغة والظروف، ذكّرني برهين المحبسيْن ورائعته “رسالة الغفران”، التي لم يترك شاردة ولا واردة من شوارد اللغة إلّا وذكرها فيها، فقد جمع الشاذّ والغريب والنادر في اللغة وأحيا مفردات كانت ميتة. وهذا ما قام به محمد نفّاع بتوثيقه لكل العناصر المذكورة أعلاه، وفي سياق سردي ممتع، وبلغة لا هي فصيحة، ولا هي عامية، ولا حتى بين بين، لغة فريدة طوّعها نفّاع مستندا إلى مخزون فكره وثقافته وذاكرته، وإلى لغته التي هي لغة الناس، كل الناس، على اختلاف مستوياتهم وسلوكياتهم الاجتماعية ومعتقداتهم الدينية وغير ذلك مما يزخر به هذا الكون العامر الذي لم نعد نخشى زواله؛ عرف نفّاع كيف يبنيه من جديد وبشكل يتحدّى الزمن ونكباته. وهنا أريد أن أؤكّد على ما أكّد عليه الأستاذ إبراهيم طه في مقال له حول الرواية، حين قال: “أعمال نفّاع الأدبيّة عامّة وهذه الرواية خاصّة ما زالت تنتظر الباحث اللغويّ المتميّز ليدرس لغتها ولهجتها ويصنّف مفرداتها ويوثّقها في معجم كبير شامل” (طه، 2015، ص 12). أضمّ صوتي إلى صوته وأضيف، أجيالنا بحاجة ماسة إلى مثل ذلك المعجم الشامل، فأنا، كاتب هذه السطور، وإن كنت أعرف الكثير من الأسماء الواردة في هذا الكون العامر، إلّا أنّ الكثير منها، خاصة أسماء النباتات والطيور، إمّا أن أعرف الأسماء ولا أعرف أصحابها، وإمّا لم أسمع بها من قبل.

* * * * * *

رواية “فاطمة”، هي كون عامر، تتداخل فيه مجموعة من الأكوان العامرة التي يتصدّرها الكاتب محمد نفّاع نفسه. وهي أكوان تزخر بما متحه محمد نفّاع من فكره الأممي، ومن ثقافته وذاكرته، ومن وعيه ولاوعيه، وقدّمها لنا على طبق من ذهب اسمه “فاطمة”.

الكاتب محمد نفّاع

كاتب احترف السياسة والأدب وأبدع فيهما، وأبدع في الفصل بينهما أيضا، بحيث تظلّ السياسة سياسة والأدب أدب. السياسة امرأة عاهرة تُخفي تحت قناعها الجميل وجوها كلها بشعة، والأدب فنّ جميل وراقٍ، له وجوه سواء كانت بأقنعة أو بلا أقنعة، كلّها جميلة. وقد عرف نفّاع، من خلال إدبه، كيف يجعل الغصّة تتنامى في حلق القارئ، ثم تتراجع ليُدخِل مكانها البهجة والفرح. ففيما قدّمه في روايته، قهر وحزن، ولكن فيه أيضا بهجة وفرح. ومع ذلك، ما تقدّم لا يعني أنّ روايته خالية من السياسة، قطعا لا، ولكنّها في هذه الرواية بالذات، تحتاج إلى جهد كبير من القارئ ليبلغها، أو ليُسيّسها، في إطار ما، أو سياق ما، خاصة إذا كانت لديه قدرة ما، على القراءة السيميائية. اختباء السياسة في هذه الرواية، لا يعني أنّ نفّاع عاجز عن مواجهة السياسة والخوض فيها، ولكنّه يرفض أن يطغى وجه العاهرة القبيح على الوجهة الجميل للأدب. فكأنّي به أراد أن يحمل القارئ إلى عالم جميل، بعيد عن عهر السياسة وقبحها، أن يحمله إلى مدينة فاضلة، يوتوبيا (Utopia)، جسّدها في “فاطمة”، لأنّ عالم “فاطمة” الداخلي، هو ليس نفسه العالم الخارجي الذي تعيش فيه، وإنّما هو عالمها الخاص، الذي جعل منها شخصية متميّزة، حاولت أن تنقله إلى عالمها الخارجي، إلى الناس الذين تعيش معهم، بكل أشكالهم وعوالمهم، وعلى اختلاف مذاهبهم. وإن لم يكن الأمر كذلك، كيف يُمكن لـ “فاطمة” أن تكون كونا عامرا، وتكون أيضا كما وصفها نفّاع، “مع النسوان حرمة، ومع الزلام زلمة” (فاطمة، ص 254)، وأكثر من ذلك، هي “أرجل من كل الزّلام”؟ (ص 83). سأوضح ذلك أكثر في حديثي عن “فاطمة” الشخصية.

“فاطمة” الرواية

“كون وعامر”. ماذا لا نجد في الرواية؟ إذا بدأنا باللغة نجد كما أسلفت، أنّ محمد نفّاع لم يطوّع اللغة فحسب، بل خلق منها لغته الخاصة، بمفهوم قدرة الكاتب على تطويع اللغة، وليس بمفهوم انقطاعها عن لغة الموقع الذي تنطلق منه، اجتماعيا أو سياسيا أو غير ذلك. فهي لغة الناس ببساطتها ولغة الكاتب بجمالياتها.

أمّا من حيث الشكل الفني، فقد قدّم لنا نفّاع حبكة متّصلة ومتماسكة، لم أجد سببا مقنعا لتقسيمها إلى فصول إلّا رحمة الكاتب بالقارئ الذي يحتاج أن يأخذ نفسا من حين لآخر، في رواية تشدّه من الغلاف إلى الغلاف. فالقارئ ينقطع نفسه ولا يكلّ ولا يملّ في البحث عن سدّ فجوات تنقله، ليس إلى عوالم الشخصيات الداخلية فحسب، بل إلى عالمه الداخلي هو أيضا، ما يزيد من متعة القراءة. أمّا السرد فقد اعتمد تقنيات معروفة تُلائم رواية حديثة. فتيّار الوعي ماثل في الرواية بكل تقنيّاته وقدراته على استحضار البعيد واستبطان الشخصيات وكشف عوالمها الداخلية. وإذا كان السرد بطيئا، فذلك ليوازي الكاتب بين رتابة الحياة في المجتمع أو الموقع الذي ينطلق منه، وليخرج بالنصّ والقارئ، من ثقل تلك الرتابة بواسطة التفاصيل الدقيقة التي يلهث القارئ وراءها عبر الغوص في أعماق الشخصيات. وهي تقنيات تشدّ القارئ ولا تجعله يملّ أبدا، لأنّ إبطاء السرد في هذه الرواية بالذات، كما يقول الأستاذ إبراهيم طه، هو نتيجة “جملة منالتقنيّات كالاسترجاع والاستطراد ومونولوج الذكريات، الأمر الذي يوقف الأفقيّة التتابعيّة لحركة الأحداث. وكلّها تقنيّات سرديّة معروفة، يحسن نفّاع استخدامها في هذهالرواية … لكنّ إبطاء عمليّة السرد لا يعطّل تفاعل القارئ مع النصّ، وبالتالي لايولّد الملالة بليثري القراءة وينوّع مساراتها” (طه، ص 11). أضف إلى ذلك، عطش القارئ، بمستوياته المختلفة، إلى ما يُقدّمه نفّاع وبأسلوبه الممتع.

وأمّا المضمون، فالكاتب يجوب عوالم كثيرة في فترة تمتدّ ما يزيد عن خمسة عقود، من أواخر حكم الأتراك، ففاطمة “ضاع خبر إخوتها في السفربرلك وهي على بزّ أمّها” (ص 30)، إلى حكم الأنجليز الذي مهّد لحكم اليهود (ص 126)، الذين اغتصبوا الأرض وأرسلوا رجال التسوية “يدقون شلوفة حديد، ويضعون علامات حمراء على الصخور، على شكل دوائر ومثلثات” (ص 206). ينطلق الكاتب في روايته، من الحاضر، حاضر السرد، إلى الماضي، وكل ذلك من أجل المستقبل. فإذا كانت “فاطمة هي الماضي والحاضر الذي ينتهي بموتها ودخول حكم اليهود واغتصاب الأرض، فما علاقة كل ذلك بسمرقند والشاعر رسول حمزاتوف (ص 10)، وبـ “أنادير”، تلك المدينة الروسية، وأهلها وجبالها في الدائرة القطبية الشمالية (ص 39)، وما علاقته بـ “كيرغينا”، تلك الفتاة الجميلة ذات “الصدر الأبيض كالثلج الدافئ الناعم الطري” (ص 50)، إن لم يكن جمال “فاطمة”، ولا أعني جمال الجسد فقط، يضاهي ذاك الجمال، ويستحقّ أصحابه، أي فاطمة ومجتمعها، حياة جميلة تضاهي تلك الحياة الجميلة التي شعرنا بسعادة نفّاع تتدفّق ونحن نقرأ الصفحات الأولى للرواية، في حديثه عن “أنادير”، وجمالها وجميلاتها؟ ما علاقة كل ذلك بامرأة تعيش في قرية فلسطينية لها عاداتها وتقاليدها التي تخرقها “فاطمة” (الشخصية)، وتُخرجها عن رتابتها إن لم يكن استشرافا لمستقبل يرجو نفّاع أن يصل إليه هو وفاطمة والمجتمع كله؟ ألا يختبئ الكاتب وراء الراوي، ذلك الفتى الذي تعلّق بـ “فاطمة” التي تكبره سنّا لأنّه يرى فيها النموذج الذي يبحث عنه؟ المرأة أو “فاطمة” التي وصفها، “مع النسوان حرمة، ومعالزلام زلمة“ (ص، 254)، ولكنّها ماتت بغبّة القلب (ص 214)، الأمر الذي له دلالاته، لأنّ موتها كان “موتِه لا على البال ولا على الخاطر، بيت وانقطع” (ص 215)، وخلّفت له، للراوى الفتى، جرحا لا يندمل، ولم يصحُ منه بعد. وهل قسوة الكاتب عليه تختلف عن قسوة الحياة على تلك الأقلية الباقية في وطنها؟ كما أنّ هذه الحياة الجميلة التي يبحث عنها نفّاع، تعبّر عن تطّلعاته الأممية وفكره التقدّميّ النيّر.

فاطمة (الشخصية) والسياسة

امرأة جميلة ومتميّزة، كأنّها ليست من العالم الذي تعيش فيه. “العلم عند الله انها بدوقة!! مش من ظهر هلمسكين” (ص 30). من ظهر من إذن؟ الأرض والعرض سيّان، فهل غريب على الإنجليزي الذي اغتصب الأرض أن يغتصب نساءها؟ وهي امرأة قوية، “مع النسوان حرمة، ومع الزلام زلمة” (فاطمة، ص 254)، وأشجع من الرجال جميعا، “هاي أرجل من كل الزلام” (ص 83)، فهي تخرق جدران المجتمع وتنتزع حقّها، الذي يتجسّد في ممارستها للجنس مع من تختاره هي، ومع من تراه يستحقّها فقط، (الغول والراعي). ولا تسكت على ظلم، فلا يسلم من لسانها ويدها وحذائها من يعتدي عليها أو على أرضها. “هجم عليها فشلحت الفردة الثانية من صرمايتها فتراجع واندسّ بين الناس” (ص 83). وهي امرأة عاملة، تشتغل في الأرض، وتُحافظ على كرامتها ولا تُفرّط بها ولا بأرضها، “تفو عليك وعلى المصاري … تفو عليك وعليهن” (ص 83)، قالت لمن جاء يساومها على كرامتها وأرضها، له ولمن أرسلوه. أمّا موظف التسوية الذي جاء يقيس الأرض وقال “الأرض ملاك دولة”، فقالت له “روح قيس قبر إمّك وبوك مطرح ما انقلزوا يا ابن الكلب” (ص 185). ووطنيّة ثائرة، تُساعد الثوّار وتنقل لهم الزاد والعتاد، “أعطاها الغرض، زوّادة وشويّة فشك” (ص 78). وامرأة اجتماعية أيضا، تشارك الناس حياتهم ومناسباتهم، أفراحهم وأتراحهم. لا تطيب لهم “الكُبِّه” إلّا من يديها، ولا يطيب عرس بدونها، ترقص وتدبك وتغنّي وتُحمّس الرجال والنساء، و”الأجر بدونها يظلّ باردا … حتى تأتي وتبدأ القول” (ص 110)، تنوح وتعدّد وتندب في الأتراح، ما جعل النساء “ينظرن إليها باحترام” (ص 110). وهي امرأة متمرّدة لا ترهب النساء ولا الرجال ولا حتى شيوخ الدين. ومغوية تُثير غيرة النساء وغضبهنّ بجمالها وجرأتها، ولا يسلم أحد من الرجال من الوقوع بشباكها، حتى بعض رجال الدين. “ترفع إجر شنتيانها أكثر، المتديّنون يغضّون النظر قليلا” (ص، 23). هذه اللفظة، “قليلا”، تفضح بما يكفي. وهي عالمة بالمجتمع ورجاله، عزيزهم ووضيعهم، فلا تقبل الاقتران برجل “يشبع وينام وعنده ضيف” (ص 9). وهذه العبارة لها دلالتها السياسية أيضا، سأبيّنها لاحقا. ويطغى على ذلك كله، عزّة نفسها التي تجعلها تترفّع عن شهوتها عند الحاجة، فلم تضاجع ذلك الفتى الذي تعلّق بها، أحبّها وتبعها، وبدأت هي تستلطفه بل تحبّه وتشتهيه، ولكنّها لم تمنحه جسدها إلّا بعد أن أحسّت برجولته، “شاب في أول عمرة، قلبي رشق له، والأهل والناس، شيطان اشمط، حاشا أن احط ربّي ورا ظهري، طمّعته في حالي. أعطيته الحلال والحرام، كل يوم يلزق فيّ أكثر. مثل اللزّيقة. الولد انجن. عمري قد عمره على مرتين العلم عند الله، مثل أقوى زلمة، أهدس فيه ليل نهار” (ص، 149). ولم تعطه إلّا لأنّها رأت في رجولته حلمها، مستقبلها، وإلّا لماذا راحت الدموع “تشقع من عينيها وتسيل على عرض وجهها” (ص 149)، عندما عرض عليها الزواج فاستسلمت له وضمّته “من صماصيم قلبها وراحت تشهق ودموعها أربعة أربعة” ثم قالت له: “خذ إللي بدّك إيّاه” (ص 150).

لا يفي “فاطمة” حقّها أيُّ كلام. فهي الأرض والحرية والتمرّد والقوة والنشاط وحسن التدبير وعزّة النفس. وكل ذلك يسكن جمالا صارخا يُثير المتعة في الروح والجسد، جمالا أصبح له سلطته على الناس، كل الناس. وغير ذلك الكثير في الرواية.

موت “فاطمة” بحدّ ذاته، أمر محيّر، يُغري بالتأويل السياسي. فهو لا يُمكن أن يكون حدثا شخصيا أو حتى اجتماعيا فقط. يقول الأستاذ إبراهيم طه في مقاله: “فاطمة فعلسيميائيّ ثلاثيّ. الرواية تتقنّع بالبساطة وتتظاهر بالتلقائية، لكنّ العمل الأدبيّ، كلّعمل أدبيّ، هوسيميائيّ بالفطرة منحيث هو مولود في فكركاتب مبدع. لايولد أحد فيالرواية، أو فيأيّ عمل أدبيّ آخر، ولايموت بالصدفة بلبالقصد. والإقرار بأنّ هناك قصدًا وراء كلّعمل أدبيّ هوالخطوة القبليّة للبدء بعمليّة التأويل … قد لا يصلالقارئ إلى قصدالكاتب، ولا بأسفي ذلك، لكنّه لا بدّأن يصل إلىقصد النصّ أيإلى معناه. قدلا نصل إلىالمعنى في القائل لكن لابدّ من الوصول إلى معنى في القول حتى تتحقّق عمليّة التواصل. وإن عجزنا عن ذلكتعطّل التواصل أوتشوّه. والقارئ ينسب كلّ تأويل يصل إليه بجهده إلىالكاتب ويحيله إليه، وهكذا يصير المعنى قصدًا افتراضيًّا. وهذا حقّه (طه، ص 13). وعليه، من حقّي أن أمارس حقّي في التأويل، حتى لو ظلّ المعنى قصدا افتراضيّا. ذلك من جهة، لأنّني بطبعي أربط معظم الأشياء، إن لم يكن كلها، بالسياسة، ومن جهة أخرى، أشك أن يتخلّص كاتب مثل محمد نفّاع من السياسة كليّا، ومن جهة ثالثة، هناك إشارات كثيرة في النصّ، تدفع بي إلى هذا التأويل. مثلا، أقدم الكاتب على فعلته تلك، موت “فاطمة”، لأسباب أخرى تتعدّى ما تقدّم وتأخذ أبعادا نفسية جمعية، وساسية أيضا، إذ لا يعقل أن امرأة مثل “فاطمة”، وصفها الجميع بأبشع الأوصاف، خلقيّا واجتماعيا ودينيّا، فهي في عرفهم “مرتدّة، كافرة، أم صبية، قتلك حلال، عرضك سايب على الدروب، داشرة، ممحونة، فالتة، مفضوحة” (ص 150)، وبالتالي، يبكيها ويحزن لموتها الجميع، حتى النساء اللواتي كنّ يغرن ويخفن منها على رجالهنّ، وكذلك رجال الدين الذين نشرت عرضهم في القرية. وقد “ماتت بغبّة القلب” (ص 214)، يعني موتا مفاجئا. الأمر الذي له دلالاته، لأنّ موتها كان “موتِه لا على البال ولا على الخاطر، بيت وانقطع” (ص 215). ألم تكن النكبة مفاجئة كغبّة القلب؟ ألم تكن الأرض بين أيدينا وسحبت منّا فجأة، فأصبحنا بلا أرض وبلا وطن؟ كانت الأرض بيتا وفجأة انقطع.

ومن هنا أرى أنّ “فاطمة” بموتها، تُحيل إلى الأرض التي ضاعت، وقد رأت بهذا الفتي الصغير، الشاب في أول عمره (ص 149)، الذي يُمثّل الجيل الجديد، رأت فيه فارسها الذي اشتهت أن يُنقذها من إلسنة الناس وبراثن المغتصبين، ولكنّ موتها المفاجئ، اغتصابها ومصادرتها، جاء أسرع وأكبر من قُدراته، فعجز عن إنقاذها. ذلك الشاب، الذي يمثّل الجيل الجديد الذي يكتب له نفّاع ويغرس في ذاكرته وقلبه الأرض وحبّها، دافع عنها، ضَرب وضُرِب وجُرح دفاعا عنها، وما زال يُضرب ويُجرح ويرفض أن يُصدّق أن “فاطمة” ماتت، الأرض اغتصبت.

وإذا تعمّقنا الألفاظ التي وظّفها الكاتب في وصف “فاطمة”، سنجد أنّ بعضها يُحيل كذلك إلى الأرض وأسباب مصادرتها، مما يجعل القضية قضية سياسية إلى جانب كونها غير ذلك. عبارات مثل “عرضك سايب على الدروب، داشرة، ممحونة، فالته، مفضوحة” (ص 150)، وغيرها على امتداد الرواية، كلها أوصاف يُمكن أن تنطبق على الأرض وتُحيل إليها. “عرضك سايب على الدروب، داشرة، فالته”، عبارات فيها إشارة إلى الأرض المشاع في فلسطين وغير المسجّلة، وقد لفت ذلك نظرَ المغتصِب، فاتّخذ منه ذريعة لاغتصابها ومصادرتها. أمّا “ممحونة ومفضوحة” فذلك لأنّ الأرض كالمرأة الشبقة التي لا تُقاوم أيّ رجل، تستجيب لكل من يحرثها، حقّا أو اغتصابا، إذ ليست الأرض هي التي يجب تُقاوِم وتمنع اغتصابها، وإنّما أهلها هم الذين يتوجّب عليهم القيام بذلك وأن لا يتركوها مشاعا كـ “الممحونة أو المفضوحة” التي يفترشها كل من سالت شهوته عليها. وقد صوّر الكاتب أصحاب الأرض عاجزين لم يمنعوا موت “فاطمة”، أي ضياع الأرض واغتصابها ومصادرتها، وقد شبه ذلك الضياع بالموت لأنّ اغتصاب فلسطين حدث كحتميّة للظروف السياسية وغير السياسية التي كانت سائدة فيها آنذاك، وفي مقدّمتها عجز أهلها، وليس العسكري فقط.

أكوان عامرة

قرية “بيت جن”، هذا الكون العامر بأهله في أعالي الجليل، كان لها نصيبها من مصادرة الأرض، وهي الموقع الجغرافي والاجتماعي والنفسي البارز الذي ينطلق منه النصّ. ولم يأتِ هذا التحديد إلّا لأنّ هذه القرية هي مسقط رأس الكاتب، ولأنّ المواقع الكثيرة التي يذكرها فيها هي مواقع تابعة لها ومعروفة لأهلها ولغيرهم. فمن منّا لم يعش ويُعايش قضية الزابود ومحاولات السلطة مصادرة أرضه، ووقفة أبناء “بيت جن” الشجاعة في الدفاع عنها؟ ولكنّ ذلك لا يعني أنّ الموقع بأشكاله لا يكون إلّا “بيت جن”، بل يمكن أن يكون أيّة قرية عربية يعتزّ بها ناسها، وتعتزّ هي بهم وبحبّهم للأرض وتشبّثهم بأرضهم وهويتهم وتراثهم. فلكل قرية مواقعها الشبيهة وإن كانت الأسماء، التضاريس والمعالم، تختلف أحيانا، إلّا أنّ الحيوانات والنباتات على اختلافها هي نفسها التي تعيش في أرض “بيت جن” وغيرها من القرى القريبة أو البعيدة، في الجليل وغيرها من مناطق فلسطين كلها. وكذلك العادات والتقاليد والموروث الاجتماعي والشعبي لا يختلف اختلافا جذريا. قد يختلف في بعض جوانبه شكلا، من مكان لآخر. وبهذا تُصبح كل قرية في فلسطين، حضنا دافئا لـ “فاطمة” ومن تُمثّلهم، وموقعا صالحا لانطلاق هذا النصّ منه.

وعلى ما تقدّم أيضا، تُصبح “فاطمة” تجسيدا لمعاناة الأقليّة العربية، خاصة بعد دخول حكم اليهود وما تبعه من سياسة القهر والقمع ومصادرة الأرض والهوية. وعليه أيضا، خاصة وأن الزمن الذي تُحدّده الرواية كان معظمه إبّان حكم الإنجليز، فإنّ مجتمع الرواية يُصبح هو المجتمع الفلسطيني الذي لا يختلف فيه عن مجتمع “بيت جن”، أو غيرها من القرى. وتصبح المعاناة بشكل ما هي معاناة فلسطين كلها، وما جرّه عليها حكم الأنجليز من ظلم وتمهيد للنكبة وحكم اليهود. “جاي يا غلمان جاي، الهاجانا قتلوا صالح” (ص 161)، وهل مثل هذا القتل يخصّ قرية بعينها، أو يحدث بعيدا عن السياسة؟

ولا تنقطع “فاطمة”، أو يجب ألّا تنقطع، عن الكون العامر الكبير الذي تنتمي إليه، العالم بأسره. يظهر ذلك من علاقة الكاتب بسمرقند والشاعر رسول حمزاتوف، وبـ “أنادير”، و”كرغينا” التي تنتمي إليها. العالم كله عبارة عن مجتمعات تختلف في تراثها وعاداتها وتقاليدها، ولكنّها يجب أن تلتقي بعلاقاتها الإنسانية وبالاحترام المتبادل بينها، احترام الآخر وتراثه، مصدر متعته وسعادته، وقد يكون أيضا مصدرا لمتعة الآخر وسعادته، خاصة إذا احترمه وتعامل معه بشكل إنساني. يظهر ذلك في لقاء الراوي بالمذكورين أعلاه، وخاصة بـ “كرغينا” التي راحت “تضحك بشغف وتعرّي صدرها ونهدها الحنطي العجيب في قمّة البهاء والروعة” (ص 43)، كما تسمح عادات مجتمعها، بينما أخفي الراوي ذلك عن الشيوخ كإشارة إلى انغلاقهم وعدم تقبّلهم للآخر.

الكون الكبير، العالم، وعلاقة الكاتب والراوي به، تعبير واضح عن فكر محمد نفّاع التقدّمي والأممي، وعن محاولته، كما أسلفت، أنّ يجعل مجتمع “فاطمة”، جزءا حيّا من هذا العالم، خاصة وأنّ فيه من الجمال ما يضاهي المجتمعات الأخرى، وربما يزيد، وعليه فهو يستحقّ حياة جميلة تضاهي تلك الحياة الجميلة التي شعرنا بسعادته تتدفّق من الصفحات الأولى للرواية، حين حدّثنا عن “أنادير”، وجمالها وجميلاتها، وغير ذلك.

مراجع

· إبراهيم طه. فاطمة … “كون وعامر”، حيفا: ملحق الاتحاد، 27/3/2015، ص، 11-13.

· محمد نفّاع. فاطمة، حيفا: دار راية للنشر، 2015.