في الحادي عشر من نيسان الماضي أهداني صديقي ورفيقي طيب الذكر، الكاتب رياض مصاروة، روايته، “كابوس الأرض اليباب”، التي صدرت مؤخّرا عن “دار راية للنشر” في حيفا. أرسلها إليّ مع رفيقنا وصديقنا المشترك، الشاعر مفلح طبعوني، بعد أن هاتفني وتحدّثنا قليلا حول الرواية وظروف إصدارها، ولكنّي لم ألحظ من كلامه أنّه يعاني مرضا من أيّ نوع.

عادة، عندما يُهدي إليّ أحد الكتّاب، صديقا كان أو لا، ثمرة من ثمرات إبداعه، شعرا أو نثرا، لا أقرأها مباشرة، وإنّما أضعها جانبا، لا لكي أنتهي مما بين يدي من عمل فحسب، بل لأعطي لنفسي مساحة زمنية تخرجني من جوّ، أو دائرة الشعور بالامتنان لكرم الإهداء، ولأهيّئ نفسي كذلك لقراءة أولى هي قراءة متعة واستكشاف ما إذا كان العمل الإبداعي يستحقّ قراءة ثانية هي عادة قراءة موضوعية نقدية. ولكن، في حالة رياض مصاروة، لا أعرف ما الذي أرغمني على تجاهل ما قلته سابقا، وعلى ترك رواية كانت بين يديّ، ودفعني لقراءة رواية رياض مباشرة بعد أن أهدانيها. هل هو اهتمامي به كرفيق وصديق؟ أقول جازما: “لا”، فأنا أجتهد دائما ألّا تلعب العلاقات الشخصية دورا في اجتهادي النقدي حول هذا العمل الإبداعي أو ذاك. إذن، هل هو اهتمامي به ككاتب قضى معظم أيّامه في العمل المسرحي، مهنة وإبداعا، وقرّر بشكل مفاجئ، ولأسباب أجهلها، أن يترك الإبداع المسرحي ويلجا إلى الإبداع الروائي، فيتمخّض قراره المفاجئ هذا، عن رواية هي “كابوس الأرض اليباب”، أقلّ ما يُمكن أن يُقال فيها إنّها تقرأ واقعنا العربي المؤلم، قراءة فيها الكثير من الصدق والإبداع، والكثير من الألم والنقد والفضح للعبث الأكثر إيلاما. فقد جسّد فيها رياض، اليباب العربي وما يرافقه من عبث قاتل، وباح كذلك بمكنونات صدره ونقل إلينا عصارة ألمه من هذا اليباب وذلك العبث؟ أم كان دافع العجلة، هو اهتمامي بموضوع الرواية، “اليباب العربي” نفسه، الذي لم يرَ رياض مصاروة له نهاية، وقد شاركته الرأي في ماهية هذا اليباب وأسبابه ونتائجه، قبل قراءتي روايته، وبعدها؟

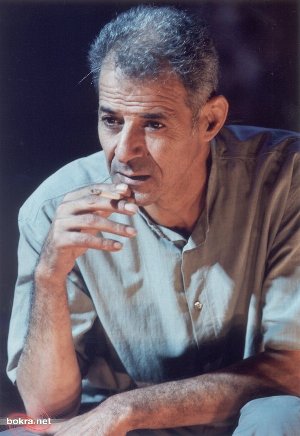

ومهما تكن الأسباب، لم يدر بخلدي أن القدر واليباب العربي سيتّفقان على رفيقي، وسيجتمعان عليه بهذه السرعة القاتلة، فتمتدّ أيديهما إلى روحه وتقطفها بل تخطفها منّا خطفا، في هذا الوقت المبكّر، وهو في قمة عطائه وإبداعه!

وبما أنّي كنت عازما على السفر كذلك، لم أترك الرواية إلّا بعد أن قرأتها قراءتين متأنيتين، ثم بدأت أكتب نقدا لها، وأعود إليها كلما اقتضت الكتابة ذلك. وبعد أكثر من مراجعة، أرسلت ما كتبته للنشر في صحيفة الاتحاد. وقد وضعت لمقالتي عنوانا أتساءل فيه: “اليباب العربي، هل من نهاية؟!”. وقد نشرتها صحيفة الاتحاد في ملحقها الأسبوعي، “ملحق الجمعة” في عددها الصادر في الثالث من حزيران الجاري. أي بعد سفري إلى خارج البلاد بيومين.

في الأول من حزيران الجاري سافرت، ونسيت أمر المقالة ونشرها. في الرابع من حزيران، وفي تمام الساعة السادسة والدقيقة الثانية والعشرين مساء، كنت في إيطاليا، ولم يكن رياض على علم بسفري، عندما ذكّرتني بالمقالة ونشرها، رسالة منه وصلتي عبر الهاتف، يقول فيها: “شكرا يا رفيق على القراءة النقدية، أنا في المستشفى الطلياني حيفا، أصارع سرطاني الخاص”. رأيت الرسالة وقرأتها بعد ثلاث ساعات من وصولها، فكتبت له رسالة تلقائية عاجلة قلت فيها: “أتمنّى لك الشفاء التّام”. والرسالتان محفوظتان في ذاكرة هاتفي. وبعد إرسالي الرسالة، وكما يقولون: “راحت السكرة وأجت الفكرة”. أنا في إيطاليا، وهو في المستشفى الطلياني في حيفا. أيّ بون شاسع؟! خاصة، وما أدراك ما المستشفى الطلياني بالنسبة لضحايا هذا المرض الخبيث؟! فيه يقبع المرضى الذين لا رجاء من شفائهم، الذين يُنازعون سكرة الموت الأخيرة. عشت صراعا وأنا في الخارج: هل كان يجب عليّ أن أسرع في الكتابة؟ ما الذي دفعني للعجلة، الأسباب السابق ذكرها، أم غيرها؟! وهل شاركت اليباب العربي جريمته؟ وها هو لم يمضِ أسبوع على عودتي، عشته هو أيضا في صراع أليم عذّبني، فلا أنا أحبّ زيارة من يُعانون هذا المرض الخبيث، لا لضعفي، بل لشعوري بالعجز أمامهم وأمامه. وأعرف كذلك ومن تجارب سابقة، أنّ الذين يُعانون هذا المرض لا يُحبّون أن يزورهم أحد. وها هو قبل أن ينتهي صراعي المحتدم في داخلي، ينتهي أجل الرجل، ويُفاجئني الفيسبوك بخبره الذي زعزعني. ولماذا أذكر الفيسبوك؟ لأنّني أعتبره، وهكذا كان رياض أيضا، يعتبره صورة من صور اليباب العربي. وهو يذكر ذلك بشكل ما في روايته.

لقد عاش رفيقنا رياض، حياة عريضة وإن لم تكن طويلة، حياة مليئة بالعمل الدؤوب والإبداع، ويكفيه فخرا وذِكْرا، أنّها انتهت بهذا الأثر الإبداعي الرائع، روايته “كابوس الأرض اليباب”، التي جسّد فيها إحساسه بـ “مناقب” الواقع العربي المزري، و”مباهج” العجز العربي المخزي، وجسّد فيها أيضا، صورة الألم العربي، الفردي والجمعي، والفلسطيني بشكل خاص، وما جناه هذا اليباب العربي على فلسطين، أرضا وشعبا.

صديقي ورفيقي رياض، أمثالك يموتون جسدا، ولكنّ أرواحهم تبقى تُرفرف في آفاقنا. وأنت يا رفيقي باقٍ معنا وبيننا، خالدا في ذاكرتنا، بطلا على مسرح حياتنا التي خفّفْتَ بإبداعك من وطأة يبابها، وباقٍ معنا، خالدا في ذاكرتنا، بطلا في رواية شعبنا، تلك الرواية التي فقدت شخصياتها في زمن اليباب العربي هذا، أيّ نوع من أنواع البطولة!

ارقد بسلام يا رفيق، لك الرحمة والخلد، ولنا في عطائك وإبداعك حسن التفكّر والعزاء.

كابول: 19/6/2016