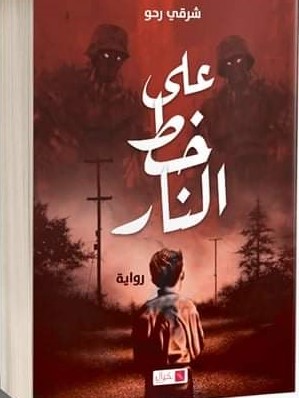

قراءة في رواية “على خطّ النّار” للكاتب الجزائري رحو شرقي!

أرسل لي صديقي، الكاتب الجزائري رحو شرقي، روايته “على خطّ النار” بنسختها الإلكترونية عبر بريد الشبكة. وهي، كما أراها، صورة عن روايته الورقية. شكرته ووعدته بالقراءة ولم أعده بالكتابة. وقلت في نفسي: أقرأها لعلّي أقطف منها بعض المتعة. ولكن، وحتّى قبل أن تكتمل قراءتي الأولى، وجدت نفسي أقع في الشرك الذي نصبه الكاتب لي (للقارئ)، عامدا مع سبق الإصرار، حيث أرغم قراءتي الأولى أن تتعدّى المتعة إلى كسب المعرفة والرضوخ للاستفزاز إن صح التعبير. استفزّني وانتزعني من حيادي وألقى بي في أتون المعركة وألزمني بتقاسمه الهمّ الإنساني. حملني إلى الجزائر مؤكّدا على أنّ الإنسان مهما حاول، لا يستطيع، كما قال ألبير كامو، أن يكون ربّ هذا العالم ليرى الأشياء بحياد مطلق. وهناك انتصبتْ أمامي الحقيقة الساطعة، لا حياد في هذه الحياة، إذا كنت إنسانا فإمّا أن تكون شريكا وإمّا أن تكون شريكا. والسؤال أو القرار الوحيد المتروك لك، هو في أيّ مكان ومع أيّ طرف؟ على أن تكون مستعدّا في كلّ الأحوال لمواجهة ثنائيات الحياة بكل قسوة واقعها وهول تصادمها: الموت والحياة، الخير والشرّ، الحقّ والباطل، النور والظلام، الضحك والبكاء، السعادة والبؤس، الفقر والغنى، الظلم والعدل، التضحية والاستغلال، وغيرها الكثير. وعبر تلك المواجهة، تواجهك أيضا مفارقات الحياة، وبكلّ ظلمها وقسوة سخريتها أيضا، فقد تُضحكك وقد تُبكيك، وقد ترميك بالأقسى، حين تُلقي بك أمام باب المضحك المبكي، لا لتلج إلى الحقيقة عارية فحسب، بل لتعيشها أيضا، بكل ما فيها من حزن وألم.

وهكذا هي رواية “على خطّ النار”، بناها كاتبها على مفارقة من هذا النوع، المفارقة التي تضعك أمام الحقيقة عارية، كما جاء على لسان الراوي في غيبوبته: “استلقيت أرنو بنظراتي لتلك الأفنان الباسقة التي تُظلّل المكان والأخرى الفاسقة عن جذعها، في زمن الأرزاء والنوائب. حتى أصبح الأمس القريب أضغاث أحلام وحاضرنا مُدْرَنًا بالفزع” (30). تلك هي المفارقة التي يعيشها الإنسان الجزائري ممزّقا بين الحياة والموت، وبين النور والظلام، يعيش اغترابه وضياعه في الخراب الذي يفرضه الظلام على النور، الظلام الذي لا يرى في الحياة معنى آخر غير الجنّة والنار، والنور الذي يسعى لاكتشاف الآفاق فيعترضه الظلام الذي “تتفحّم بسواده حظيرة شاحنات بكاملها، ومكتب الحالة المدنية الذي أُتلِف آخر ملفّاته لمولود يحمل اسم سعيد، أمّا لقبه فحجبه السواد، ولم تسلم حافلة نقل تلاميذ المدرسة من الحرق والتخريب” (105). هؤلاء التلاميذ هم بهجة الحياة ونور مستقبلها، نور العلم والمعرفة، تغتالهم أيدي الظلام لا لشيء إلّا لشهوة القتل أو لأنّهم يبحثون عمّا في الحياة من النور، أو لكليهما معا. تغتالهم أيدي الظلام خوف أن يفضحوها بمعرفتهم ويُكبّلوها بعلمهم.

تلك المفارقة تعيشها الجزائر الممزّقة اليوم (زمن القصّ) بين “جزائريْن” إن صحّ التعبير: جزائر الثورة على المستعمِر، التي يُحبّها الكاتب ويجلّها كلّ جزائريّ يعرف معنى الإنسان، ومعنى الوطن ومعنى التضحية عامة، ومعنى التضحية بمليون شهيد كفعل خاصّ بالجزائر، من أجل الهويّة والكرامة الشخصية والوطنية وما تبحث عنه من حقّ وخير وعدل واستقلال. ذلك من جهة، ومن جهة أخرى، من أجل دحر الظلم والاستغلال اللذين لمّا يزل المستعمِر يرفض الاعتراف بأنّه هُزِم ولم يعد قادرا عليهما، لأنّ شعب الجزائر حطّم أصفاده وأعاده يجرّ أذيال الخيبة إلى حجمه الطبيعي خارج الجزائر. تلك هي الجزائر التي يراها الكاتب اليوم (زمن القصّ)، أضغاث أحلام كأنّها لم تكن. أمّا الجزائر الثانية، والتي يرى فيها الحاضر مُدْرَنًا بالفزع، فهي تلك التي لا يستطيع الكاتب ولا غيره ممّن ذكرت من الجزائريّين، أن يكرهها، ولكنّه لا يستطيع أيضا أن يهضمها أو يستوعب ما أقدمت عليه من فعل منكر بعد ذلك الفعل المشرّف والمقدّس. ذلك لما يحدث فيها من اقتتال وقتل مجّانيّ يتبادله الإخوة الذين عاشوا الجزائر الأولى وناضلوا فيها معا، جنبا إلى جنب بقلب واحد وفي خندق واحد لدحر المستعمِر. كيف سوّلت لمثل هؤلاء أنفسهم، أن يتحوّلوا من الأولى التي ينصر فيها الأخ أخاه، إلى الثانية التي يقتل فيها الأخ أخاه والأب ابنه؟ كيف سوّلت لهم أنفسهم أن يتحوّلوا عن الجزائر التي توحّدت على دحر الاستعمار، إلى جزائر الحركات الإرهابية المسلّحة التي تُحرّكها أيادي السياسيّين الموتورين وتجّار الدين والنفعيّين المأجورين، من الدّاخل والخارج. ولا غرابة أن يكون الاستعمار المدحور هو الذي يُموّلها ويحرّكها لأنّه ما زال عاجزا عن ازدراد لقمة الهزيمة التي ألقمه إيّاها شعب الجزائر، ينكر حقيقة اندحاره وحقيقة أنّ مستعمَريه انتصروا عليه وأصبحوا أسياد أنفسهم.

تلك هي المأساة التي اندلعت نيرانها في أوائل تسعينات القرن الماضي، فأدخلت الجزائر في عاصفة من العنف والإرهاب لم تعرفها من قبل، نفّذت فيها الجماعات الإسلامية المسلّحة، عددا من جرائم القتل، بل المذابح التي لا يُمكن لأيّ إنسان عاقل أن يستوعبها أو أن يجد لها أيّ مسوّغ تحت أيّ ظرف.

فكيف لا يُصاب الجزائري المنتمي، بالهذيان في مثل هذه الجزائر التي لم تُبقِ للكاتب منفذا آخر غير الالتحام؟ وإذا كانت الحياة عبارة عن لوحة فسيفساء منسوجة من مربّعات تتآلف وتتناقض باختلاف ألوانها، فالكاتب، رحو شرقي، بدأ حكايته من ذلك المربّع الذي يلتحم فيه الزمان بالمكان، ليُشكّلا معا زمكانيّة جزائرية جديدة غير مسبوقة وغير مشرّفة. وكذلك تلتحم فيه الشخصيات بالأحداث، في المربّع الواحد بتشكّلاته المختلفة: الخراب الممهور بأيدي الاستعمار الفرنسي الآثمة بامتياز، رّكام الجماجم التي انتصرت للجزائر وبَنَت تاريخها الحديث بامتياز. وهذه الصورة المشرّفة التي رسمها شعب الجزائر بدماء أبنائه الطاهرة، تتراجع الآن لتُرسَم مكانها صورة جديدة قاتمة بائسة، تتشكّل من تفحّم الجماجم ورّماد النفوس المعجون بدّم الإخوة. ذلك المربّع الصعب بكلّ تشكّلاته، هو الجزائر.

الجزائر، تختلف اليوم (زمن القصّ) كلّ الاختلاف عمّا كانته ذات يوم (زمن الثورة). وهي ما دفع الكاتب وراوي روايته، إلى التوقّف عند الدّم المسفوك مجّانا في شوارع المدينة التي لم يذكر اسمها عمدا لأنّها الجزائر، أو كلّ شارع أو كلّ زاوية فيها. ذلك الدّم المسفوك شكّل في الرواية منطلقا للسرد، ودفع ببطل الرواية المسفوك دمه، في لحظات قليلة، بين الطلقة ولفظ أنفاسه الأخيرة، إلى الهذيان بمأساته وما أنجزه فيها من لحظة التحاقه بالجيش إلى أن أردته الرصاصة الغادرة. وما يحدث في هذه الجزائر، الثانية، هو ما دفع الكاتب أيضا، إلى السؤال الفلسفي: “لِمَ خلق الله الإنسان؟”، وما تلاه من تساؤلات: “أَلِحَجْب رزقه أو تضييق معيشته وسلب حريّته؟! أم ليُحكّم فيه أناسا مكتوبا على أيديهم الشّقاء؟ أم لجعله خليفة يرعى شؤون الله، أليست شؤونه من شؤون الخالق العظيم؟ أليس بعضهم يُعامل الناس كقطيع شويهات، ليغنم بحليبها وأصوافها، فيزرع بينهم الفتنة والضغينة ثم يدّعي أنّه يملك مفاتيحها عابثا بأحلامهم؟” (11). هذه الأسئلة انتقلت بالرواية وبطلها من مشهد الهذيان المجرّد إلى مشهد القتل المجّاني وبشاعة القتل للقتل. وهو الأمر الذي يُجسّده إنكار أسئلة الكاتب، فينطلق منها عبر هذيان بطل روايته، للنضال بالسيف والقلم، بالسيف في ميدان المواجهة مع عناصر الظلام، وبالقلم لفضحهم في كتابة تطمح أن تكون ملاذا وخلاصا يُعيد للجزائر لُحمتها، يُعيد بناءها لإخوة النضال وبهم، رفاق الدرب والسلاح، شخصيّات روايته: رفيق وجمال ويوسف وسالم. يُعيد بناءها بالحرب المفروضة عليهم، تلك الحرب التي “لن تدع مكانا للذكريات الجميلة، وتشتهي قبضتها على السعادة ولا تعلم أن ّ الحبّ لا يعلو هامته إلّا خالق هذه الأكوان” (31)، لذلك يُعيد بناءها بالحبّ أيضا، الحبّ الذي لا تستطيع الحرب قتله أو تدميره، فهي تستطيع تدمير كلّ شيء إلّا الحبّ. وكذلك لكيلا يموت المحبّون حسرة، ولكي يبقى حبّهم أخضر يانعا يدفعهم إلى التضحية والعطاء حتى بعد موتهم. وفي “زينب” وحبّها لـ “رفيق”، بطل الرواية، نموذج رائع لهذا الحبّ، إذ لم تستشهد “زينب” إلّا بعدما نقلت حبّها له إلى “سليمة” التي “تحمل ملامحها كأنّهما حبّة فول انشطرت نصفين” (134)، والتي تعرّفت إليها ووجدت فيها استمرارها، أثناء وجودها في المخيم مع أخيها “سالم” المصاب، “سليمة” أخت “سالم”، رفيق دربه الذي استشهد هو الآخر. “سليمة” التي حين التقاها “رفيق”، رأى فيها “طلعة شمس مشرقة … وذاب الصقيع فعاد كالنّدى من حرارة دافئة وأنسام تشرح الصدر من الحدائق التي تلفّ المكان وتبعثه للحياة كلّ فجر جديد” (132). وهي بدورها، منذ عرفت “زينب” وكتبت لها رسائلها إليه، بدأت تحلم بلقائه، ولمّا التقته قالت له: “كنت أتطلّع لقدومك يوما بعد يوم، رأيتك في منامي … كان الفرح يغمرني حيال سماعي اسمك … تقرّبت إلى روحك ولو ببصيص أمل … يوم قدومك إلى بيتنا تحمل ذلك الكتاب الذي أوصى به الشهيد (أخوها سالم)، لم أستطع إدراك قلبي من الخفقان بالحبور، واعتراني إحساس بالغبطة كأنّه عقد ميلادي” (140). إذن، كيف يستطيع قتل مثل هذا الحبّ الذي تحتاجه الجزائر اليوم، إلّا من ماتت قلوبهم وعميت أبصارهم وبصائرهم وخضعوا لجهلهم وأذعنوا لأحكام صنّاع الظلام؟

وكيف لا يستسلم الإنسان الجزائري لفعل الهذيان حين يجد نفسه في غيبوبة فرضتها مجّانيّة القتل، في مشهد وجد نفسه فيه القاتل والمقتول؟ كيف لا يندى جبين الكاتب لذلك المشهد الذي يُجسّد المأساة التي تمنعه من إهداء روايته لأحد من الجزائريّين، فقد تركها بدون إهداء “لأنّها تحمل المأساة، ومن غير اللائق أن أهدي الألم لأجيالنا” (ص 5).

تبدأ الرواية بالمقابلة بين مشاهد أبعد ما تكون عن الانسجام، كما هو الحال بين مشهدَي الجزائر المذكورين أعلاه. يُقابل الراوي بين مشاهد الاحتفال بمناسبات سارّة، وبين التجمهر “حول رجل كهل ملقى على أرض مبلّلة تحجب وجهه قتامة الدّم، يتخبّط يمينا وشمالا كما يتخبّط الطير الذبيح” (ص 7). ويُقابل أيضا بين مشهد “موكب مسؤول تأخّر عن حفل ليلة الميلاد” (7) يمرّ متجاهلا المشهد المأساوي أعلاه، وبين مشهد رجل (الراوي) لم يستطع أن يظلّ على الحياد أمام المشهد ذاته، إذ “لم يكن بمقدوره رؤية المشهد المهين، فنقل المصاب إلى المشفى” (8)، رغم أنّه لا يعرف عنه إلّا أنّه جزائريّ مثله رغم اختلاف لهجته، والفرق بين المشهدين الأخيريْن هو الفرق بين الإنسان المنتمي لإنسانيته وبين الإنسان الذي خانها، الفرق بين الإنسان الذي يُقدّس الحياة وأخاه الإنسان وبين الإنسان الذي فسُد دمه وساد جهله فداس قيم الحياة وأخاه الإنسان، عابرا عليهما إلى مصالحه وملذّاته. وبما أنّ الراوي يُمثّل الإنسان المنتمي لإنسانيته وقيمها، وللجزائر ودماء أبنائها، لذلك حين سألته الممرضة عن هويّة المصاب، لاذ في البداية بالصمت، ربما لأنّه لا يعرف، وربّما لأنّه أراد أن يختبر نفسه إذا كان يستطيع أن يظلّ على الحياد. ولكنّه فشل في أن يكون كذلك المسؤول الذي يدوس دماء إخوته وينطلق إلى ملذّاته، فالتفت إلى الممرضة التي سألته “قائلا: أنا أهله، هذا أخي الأكبر الذي كان غائبا، ثم انزوى إلى ركن في الغرفة يسمع هذيان هذا الكهل” (8).

الغيبوبة التي دخل فيها ذلك الكهل نتيجة إصابته في هجوم إرهابي، أدخلته في حالة من الهذيان، ومنه نسج الكاتب/الراوي خيوط روايته وتفاصيل مأساة الجزائر. وهذا الأمر استدعى انتقال السرد من صوت الراوي إلى صوت آخر هو صوت المصاب نفسه الذي يهذي أثناء غيبوبته ويسترجع من الذاكرة ما شهده في رحلته ضدّ أشباح عالم الظلام. ويتوالى تعدّد الأصوات في الحواريّات بين الشخوص في رواية بوليفونية نسمع فيها كلّ أصوات الجزائر في لحظة كرنفالية تفصل بين الحياة والفنّ، كما فصل الكاتب/الراوي بين تلك المشاهد الساخرة والمشهد المأساوي، أو كما أطلّ من خلال تلك اللحظة على الواقع الجزائري الحقيقي والمأساوي، والذي تجعله سخرية المشهد والسخرية من المشهد أكثر مأساويّة.

الفنّ الذي أتاح تعدّد الأصوات في الرواية، هو نفسه الذي أتاح تعدّد الأجناس الأدبية، كأنّ صورة الجزائر وواقعها المأساوي لا يكتملان إلّا به. فقد أجاد الكاتب في سرده، بالمزج بين الشعر والأغنية والمسرح والقصّة القصيرة، ما ساعد في إبراز الصراع الداخلي لدى الراوي في حياته التي هذى بها في غيبوبته، أو عاشها في هذيان غيبوبته، وكذلك لدى باقي شخوص الرواية الذين يعيشون صراعهم بين ثنائيّات الحياة السابق ذكرها، وخاصة ثنائية الحياة والموت، أو ثنائية الوجود والعدم. وقد يبدو الالتحام بين تعدّد الأجناس والصراع الداخلي للراوي وغيره من شخوص الرواية، واضحا في ما سرده الراوي في المشهد التالي:

“صرنا نحمل أسماء مستعارة، كأنّنا تملّصنا من أسمائنا القديمة. غارت نظراتي في صمت كمريض غاب عن وعيه، بعدها يستوي كمن يلمّ شتاته الهارب، يقف وقفة تُدبّر لقنص ثمين، بروح متعبة يفتح عينيه فيبدو لي في الحافلة كأنّنا محتجزون، وتراءى لي وسط الطريق حاجز عسكريّ يُشير إلى التوقّف. ذهب الرجل العجوز فيما يبدو يقضي حاجته، وقد اختفى عن الأنظار دون أن يُبالي لذلك العسكريّ بعدما استوقف المركبة لتفتيشها. يبدو أنّ بقيّة الركّاب يُفكّرون تحت وطأة كابوس لا نهاية له، كما أخرج رجل آخر، جريدة من حقيبته، تراه يتصفّحها باهتمام … خطفت سمعي أغنية تلفح القلب، يُديرها السائق باهتمام، وكلّما قَرُب الحاجز أنقص صوتها. هكذا يحملون الهموم على أوتارهم ويُدندنون باستشراف لواقع أليم يبعث الأمل.

ماهمّوني غير الرجال اللي ضاعوا …

لحيوط اللي رابو كلها تبني الدار …

ما هوّلوني غير الصبيان مرضوا وجاعوا …

والغرس اللي سقط نوضوا نغرسو أشجار …

والحوض اللي جف واسْوَد نعناعه …

الصغير في رجالنا يجنيه فاكهة وثمار …

مصير وحدين عند آخرين ساهل تنزاعه …

وشعاع الشمس ما تخزنه لسوار

كانت أغنية تحمل الغبن بعينه، من صدى أصوات محمّلة حناجرهم بالعذابات. يُعيدني إلى حاضري مع الرّكّاب، بتلك المنخفضات على الطريق تحسبها فراغات هوائية تُشعرك بسقطة حرّة من السماء، أو هوت بنا إلى قاع لا نهاية له، فيزداد خفقان قلبي ثم يُعاود مكانه من جديد” (121-123).

جاء إيراد الأغنية في المقطع أعلاه، لإذكاء الصراع الذي يعيشه الراوي وباقي شخوص المشهد والرواية كلّها، ذلك الصراع الذي يعيشه الإنسان في أقسى لحظات وجوده ونضاله ضدّ الفناء والعدم، أو لحظة إشعاله شمعة يودّ لو يُبدّد بها كلّ جيوش العدمية والظلام. وكلّ ذلك ليس غريبا على كاتبٍ ورواية تُسيطر عليهما ثيمة الموت، وأيّ موت؟ الموت المجّانيّ مقابل الموت الذي ينتصر للحياة ويُعطيها قيمتها التي تستحقّ. أليس الضدّ بضدّه يُعرف. كذلك هي الحياة، تُعرَف قيمتها أكثر، إذا انتصر لها ضدّها، الموت!

“على خطّ النار”، هي قصّة الجزائر التي تفترسها حرب الإخوة. قصّة “رفيق”، الراوي في غيبوبته، مع ثلاثة من رفاق الدرب والسلاح والمصير: جمال، يوسف وسالم، في حربهم ضدّ الجماعات الإرهابية المسلّحة، وقد تجنّدوا لمقاومتها بعد أن سلبت مذابحُها الجزائرَ صورتَها الحقيقية التي رسمتها الثورة، ونزعت منها استقرارها، ونشرت فيها الإرهاب والعنف والموت المجّانيّ، وكادت تقضي على الحبّ الذي ينتصر في النهاية رغم هول المأساة.

في الرواية/المأساة، يضعنا الكاتب أمام الحقيقة العارية، كما ذكرت، ليبحث عن علاقة الإنسان بالحياة من خلال طرحه للسؤال الفلسفي: “ما الإنسان؟”، أو كما طرحه في الرواية: “لِمَ خلق الله الإنسان؟” (11)، ليفضح به تدخّل الإنسان الموبوء في شؤون الخالق، كقناع يُخفي وراءه، جهله وجشعه وما ينتج عنهما من مآسي. وتبلغ المأساة ذروتها حين يكتشف الكاتب/ الراوي أنّه هو المريض وهو الطبيب في آن معا، وهو كذلك القاتل والمقتول في مشهد مأساوي يقتل فيه الجزائريُّ أخاه الجزائريَّ، مدفوعا بجهله ومسح الدماغ الذي أجراه له تُجار الدين وعملاء السياسة المأجورون، وأقنعوه بأنّه يفعل الصواب ويُخلّص نفسه والكون كلّه.

الناقد لوسيان غولدمان، أحد منظّري الرواية، نظر إلى الرواية على أنّها بحث عن القيم في عالم منحطّ، مستندا بذلك إلى نظرة أستاذه، جورج لوكاتش، أنّ ظهور الرواية اتصل بانهيار سُلّم القيم السائد في المجتمع. وبالاستناد إلى هذه النظرة، فإنّ الكاتب، رحو شرقي، جسّد لنا مأساة الإنسان الجزائري، والإنسان المأزوم عامّة، وما يعتريه من قلق إزاء عالم انهارت فيه القيم وسيطرت عليه جيوش المصالح والرّغبات، عالم كانت “الأسلحة فيه تُصنع للدفاع عن شرف القبيلة وتجارتها، أمّا الآن، تُفتعَل الحروب للدفاع عن شرف تجارة السلاح” (47)، فراح الإنسان فيه يبحث عن هوّية عليه أن ينتزعها من براثن تُجّار الدين والسياسيين والعملاء المأجورين، واستغلالهم للبسطاء المغيّبين الذين أوقعهم جهلهم في المستنقع الآسن وهم يظنّون أنّهم يخوضون معركة الله ضدّ عباده العاصين. ثم يكتشفون عند أول سقوط لهم في عالم النور، عماهم وبشاعة ما يفعلون. وليس أدّل على ذلك، من ذلك الرجل البائس الذي شاخ ولم يتعدَّ الأربعين، حين سقط في أسر الراوي ورفاقه، واعترافه أمامهم بأخطائه وجرائمه في مشهد يُلخّص المأساة:

“كنت كالتّائه المحموم، ليلتها لم أخلد للنوم وكأنّه الزمن المعدوم، بين حرقة الشوق ودافعة القرار؛ وأعرف جيّدا عواقب فعلتي … أعدت قراءة شريطي الأسود في لمحة البرق … حينئذ أخذني الحنين إلى طفلي الصغير، وأمّي المريضة … ودموع زوجتي في ليلتي الأخيرة … بعدها وجدت نفسي في صراع لا ناقة لي فيه ولا جمل … خضعت مع الخاضعين. أقحمت نفسي في عين حمئة بدا لي فيها الخلاص لأحلامي، وقد رسموا لنا الجنّة في قاع فنجان. مررت بالمزارعين وبساتين النخيل في القرى التي خلت منها الحياة، إلّا من الشيوخ والنساء مع أطفالهم، سرقنا منهم سعادتهم وهم يرتعشون، يملأهم الخوف حتى الثمالة … كانت الشكوك تُحيط بي من كلّ صوب، وقد ارتكبت عدّة حماقات ولا أنكر ذلك، لكنّي مجبر وليس لي رأي أو أملك خيارا … نحرق ونقتل دون رحمة … معنا أناس تختلف لغاتهم، نصّبوا أنفسهم علينا أسيادا وأمراء، أحاطوا أنفسهم بهالة القداسة والاستعلاء … أقاموا محاكم حسب أهوائهم … لا عدل ولا أمان … إلّا طلق رصاص أو نحرة سكّين. كنّا هناك طرائق عددا، اجتمعنا على القتل والتخريب والتهجير لبني جلدتنا … كلّ هذا نراه فتحا مظفّرا، وبأسنا بيننا شديد دون اعتراف الواحد منّا للآخر” (77-78).

وقبل الختام، لا بدّ من إشارة إلى نجاح الكاتب وإجادته بتوظيف ثقافته الواسعة التي دلّ عليها الكم الهائل من المعلومات في جسم الرواية، وكذلك دلّ عليها كثرة التناصّ الذي يتناثر على امتدادها. وللتمثيل فقط: “منتصب القامة يمشي متثاقلا” (61)، تناص مع سميح القاسم. وتناص آخر مع المتنبي: “كيف وصلت من بين هذا الزحام؟” (63). وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على ثقافة الكاتب واهتمامه بلغتنا وأدبنا بشكل عام، واهتمامه بنا نحن الفلسطينيين وبأدبنا بشكل خاص، لأيمانه بعدالة قضيتنا وصدق أدبنا المقاوم الذي نحتناه من دماء أقلامنا.

وختاما، لله درّك، وفي الوقت نفسه سامحك الله أيّها الصديق الكاتب، رحو شرقي، فقد نكأت جرحا لمّا يندمل بعد، ولن يندمل إلّا بنصركم ونصرنا ونصر الإنسانية كلّها على من ماتت نفوسهم فخانوا إنسانيّتهم وساروا مع جحافل الظلام. وقد أحسنت في النهاية أنّك لم تُعد الراوي من غيبوبته إلى الحياة، تركته يلفظ أنفاسه الأخيرة، وأعدت الرواية إلى راويها الأوّل، لأنّ طريق الرواية كطريق الحياة، تبدأ بمانحها وتنتهي به، تبدأ حياة فرد وتنتهي، ولكن الحياة نفسها لا تنتهي. وتبدأ رواية وتنتهي، ولكن الراوي ينتقل على جناح الأمل إلى رواية أخرى، تلك هي رواية نصركم ونصرنا ونصر الإنسانية كلّها، القادم لا محالة، نصرنا على جحافل الظلام.