د. محمد هيبي

(مداخلتي في أمسية إشهار كتاب “الزقوقيا” للكاتبة خالدية أبو جبل، طمرة: قاعة معهد النجاح، 18/03/2022)

هذا المساء، في هذا الشهر المميّز، آذار المرأة والأمّ والأرض والثقافة، أقدّم وردة لكلّ امرأة تحمل مشعلا تُضيء به فضاء بيتها ومجتمعها وشعبها، وتُطلق زغرودتها للأرض التي نحبّها وتُحبّنا جميعا. ووردة أخرى أقدّمها لكلّ أمّ فَرِح السرير بلمسة يديها، ونبض قلبها بحبّنا جميعا. ولكم جميعا، الحضور الكريم، أقدّم باقة من زهور آذار العبقة برائحة ثقافتنا الفلسطينية.

باسمكم وباسم “الاتّحاد القطري للأدباء الفلسطينيين”، أحيّي السيّدة الطرعانيّة الخلوقة، الكاتبة خالدية أبو جبل، التي أهدتنا باقة جميلة من “الزقوقيا”، هي باكورة أعمالها الأدبيّة. ويُسعدنا أن نقول لها ولكم، إنّنا في “الاتّحاد القطري للأدباء الفلسطينيين”، نهتمّ بكلّ إصدار من شانه أن يُثري مسيرتنا الثقافية، لتكون ثقافة مميّزة تليق بنا وبانتمائنا العربي الفلسطيني.

الكاتبة خالدية أبو جبل كما عرفتها، إنسانة طيبة القلب، هادئة الطبع، دمثة الأخلاق، تتمتّع بذكاء فطريّ. وواقعها هذا، ينعكس بشكل ملموس في كتابها، “الزقوقيا”، وفي مقالاتها النقدية الانطباعية التي تُعبّر عن ذائقة انتقائية مميّزة في القراءة والنقد.

خالديّة، بإنسانيّتها وحساسيّة بنوّتها وأمومتها، تُهدينا مولودها الأول، “الزقوقيا”، وهو عمل أدبيّ يُبشّر بخير قادم. يضمّ الكتاب مجموعة نصوص نثرية، تُقدّمها خالديّة بلغة حيّة وجميلة. فهي بمجملها، لغة الحسّ المرهف والحبّ الصادق، وهي كذلك لغة الوجع القاسي الدفين في القلب، قد تُصيب وقد تُخطئ، ولكنّها تظلّ لغة صادقة تنبض بأحاسيس الكاتبة وصدقها.

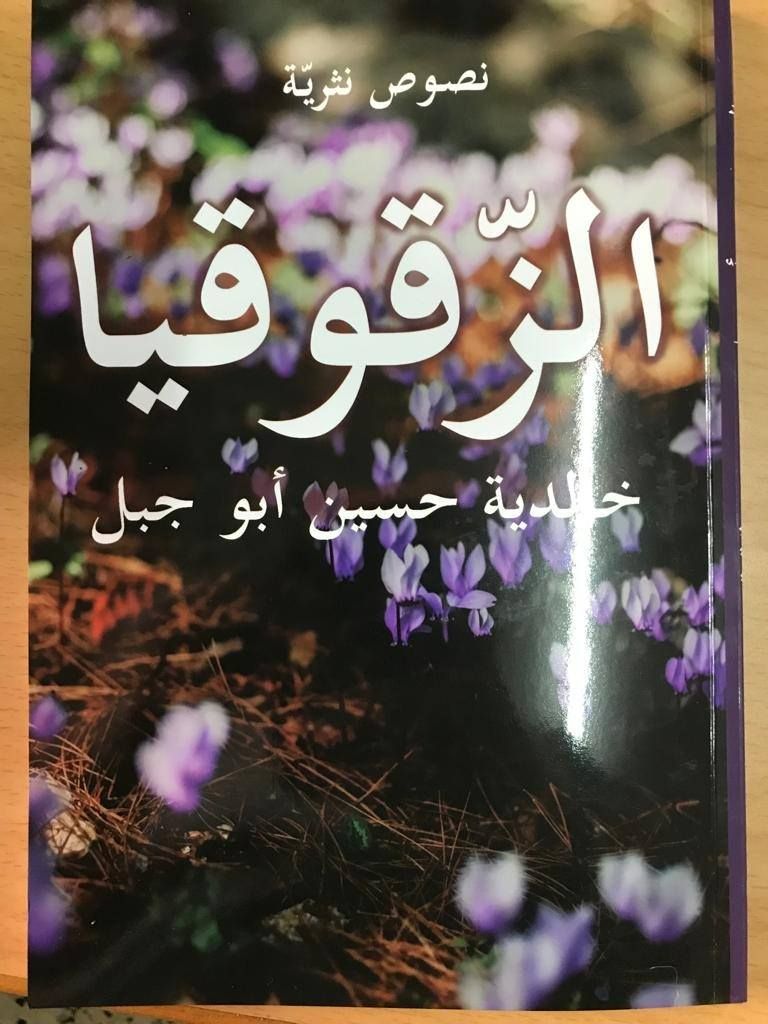

غلاف الكتاب، حيث العنوان وصورة نبتة “الزقوقيا” تُزيّنه بزهورها الجميلة وأوراقها الخضراء، يلعب دورا مميّزا بين عتبات الكتاب.

لنبتة “الزقوقيا” أسماء كثيرة، وأكثرها تداولا بين الناس ثلاثة: الزقوقيا، عصا الراعي والزعمطوط. ولهذه الأسماء دلالاتها في الغلاف وفي النصوص، فهي معلم جميل من معالم فلسطين، تنبت في سفوح جبالها.

زهور الزقوقيا الجميلة تستعمل للزّينة. أذكر أيام طفولتنا، كنّا نأكل ساق الزقوقيا ونتلذّذ بطعمه، كما أنّ أمّهاتنا ما زلن يجمعن أوراق الزعمطوط ويطبخنها، فهي تُلَفّ وتُطبخ كأوراق الملفوف والعنب. هذا التراث يعطي للزقوقيا دلالات وجودية ووطنية وجمالية تُحيل إلى حبّ الحياة والبقاء والتكاثر والتّمسك بالأرض والوطن. وهذا ما يُحيل إليه غلاف الكتاب وعنوانه ونصوصه.

يلفت النظرَ في أوراق نبتة الزقوقيا، شكلها الذي يُشبه شكل القلب. كتاب خالدية وقلبها فيهما من الخضرة والطيبة وحبّ الحياة ما يلفت النظر، ولكن فيهما أيضا، من الحزن والوجع ما يستفزّ القارئ ويُرغمه على التفاعل مع النصوص والتعاطف مع مشاعر الكاتبة وأسباب وجعها وحزنها. كيف لا تحزن وهي تشعر بالعجز أمام تضحيات أمّها التي “تستكثر على نفسها شربة ماء” توفّرها لصغارها (الزقوقيا ص 12). تتساءل وقد رأت أمّها تُضحّي بكلّ شيء من أجل أولادها، ولا تُبقي لذاتها شيئا: “كيف نضب ماؤك … ونحن من الجداول تسعة” (الزقوقيا ص 13)؟ أطعمتِ الأمّ تسعة أولاد ورعتهم، وهم عاجزون عن أن يُقدّموا لها قطرة ماء. وهذا وجه آخر للتضحيات التي ينسبها مجتمعنا الذكوري إلى الأب: “أبو ِبطعمي مِيت (مائة) ولد، مِيت (مائة) ولد ما بطعموا أبو”.

ورد ذكر “الزقوقيا” في عدد من نصوص الكتاب، وهذا ما يجعلها “موتيف” يربط بين النصوص، وبينها وبين القارئ، فيُحيله إلى حبّ الحياة والصمود أمام رياحها، وإلى التمسّك بالأرض والتجّذر فيها. في قطعة “فنّ الحياة” (الزقوقيا ص 41)، صوت الكاتبة يتداخل بصوت أمّها التي أهدتها الزقوقيا وجعلتها تحبّ الحياة على ما فيها من وجع. تقول:

تعلّمي من معشوقتِك، الزقوقيا، فنّ الحياة.

تجّذري في باطن الأرض …

قفي بقامتك منتصبة كما الزقوقيا بعودها الغضّ تقاوم الريح”.

وهذا يعكس الدور المميّز الذي تلعبه الأمّ في حياة الكاتبة وفي نصوصها، حيث تتجلّى الأمّ كثيمة من ثيمات الكتاب.

ذكريات خالدية تفجّر حزنها العميق لفقد أمّها التي أهدتها الزقوقيا في الواقع، وكدلالة للحياة.، لأنّ أوراق الزقوقيا وألوان زهورها الجميلة، هي جمال الحياة. ولهذا فالأمّ تتحوّل في نصوص خالدية، إلى رمز بالغ الدلالة. فهي أصل الحياة وامتدادها في أرض الوطن، وهي نبع الإلهام. أذكر، وتذكر خالديّة أيضا، أنّ أمهاتنا حين كنّ يذهبن في أيام الربيع إلى البرّ لجمع البقول، مثل العلت والخبّيزة والسلق وغيرها، كنّ يقطفن باقات ممّا يجدنه من زهور النرجس والبرقوق (شقائق النعمان) والزقوقيا، وكنّ يحملن تلك الباقات ليُزيّنّ بها بيوتهنّ أو ليهدينها لأطفالهنّ. هذا يُؤكّد إحساس أمّهاتنا بالجمال، ويُؤكّد أيضا إدراكهن للحاجة إليه في تربيتنا. وخالدية تُجسّد ذلك الإحساس في نصوصها. فهي تُؤمن أنّه لا يُمكن أن نُربّي أولادنا على حبّ الحياة والخير، إن لم يكن حبّ الجمال أساسا من أسس تربيتنا.

أوراق الزعمطوط، تُطبخ وتُؤكل، إذن فهي سبب من أسباب بقائنا. هناك اعتقاد شعبي أن كلّ ما كان من نبات على شكل قلب، فهو ينفع دواءً لقلب الإنسان. وقديما أيضا، اعتقدوا أن العضو المريض في جسم الإنسان، يُداوى بأكل العضو المقابل له في جسم الذبيحة. تذكرون قيس بن الملوّح حين أحضرت له جاريته، بلهاء، ذبيحة ليأكلها فبحث فيها عن القلب، وحين لم يجده، تساءل: “كيف يُداوي القلبَ من لا له قلب؟”. وقلب كاتبتنا فيه الكثير من الألم والوجع، ودواؤه قلب ذبيحة خطفها الوحوش. والذبيحة تنتظر أولادها أن يُنقذوها ويُعيدوا لها قلبها. إنّها فلسطين التي ذُبحت وانتزع قلبها، تتَمسّك الكاتبة بضرورة إنقاذها. وينعكس ذلك في التراتيل الشعبية التي تنثرها في نصوصها.

في قطعة بعنوان “بين دمعة وابتسامة” (ص 14)، “تُهلّل” الأمّ لابنتها قبل النوم:

نامت عين حبيبة قلبي يمّه

وعين الله ما نامت

ربّي ما خلق شِدِّة على مخلوق ودامت.

والشدّة هنا هي نكبة فلسطين. وهي في هذه “التهليلة” وغيرها من التراث الفلسطيني، تُبرز الحسّ الوطني في نصوص خالديّة.

تَمسُّك الكاتبة بفلسطين وأرضها، يعني تمسّكها بحقّ العودة التي تظهر في النصوص كحلم، أو إذا صحّ التعبير، فهي تظهر كوجه أبهى لحالة النكبة المشوّهة، لأنّ النهاية المنطقية والحلّ العادل للنكبة، هو عودة المشرّدين إلى أرضهم، وإحقاق حقّهم في وطنهم.

لا تُميّز خالديّة بين من شُرّد إلى خارج الوطن، ومن شُرّد فيه، كلّهم مشرّدون ولهم الوجع ذاته. تقول: “وما كان نصيب من شُرّدوا في الداخل، أقلّ ألما ووجعا ممّن شُرّدوا إلى الخارج، أن لم تكن معانتهم أكبر” (الزقوقيا ص 59).

وتقول: “من قال إنّنا شعب قد ينسى، فقد خاب ظنّه … وجع الشتات ساكن فينا إبدا” (الزقوقيا ص 59). هذا يعني أنّ تَمسُّك الكاتبة بالأمّ والوطن وحقّ العودة، لا يُمكن أن يتمّ بدون التسلّح بالأمل. فهي تُؤمن أنّ الأمل، هو زاد الطريق إلى الحرية. وعلينا إلّا نفقده في بحثنا الدؤوب عن حريّتنا واستعادة حقوقنا. الحياة رغم ما فيها من ألم وظلم وظلام، يضيع فيها معنى الحرّية إن كانت بلا أمل.

وتقول: “مرّت نسمات خريفية فوق صمتهما، أسرّت لهما ببعث جديد”. هذه نهاية مفعمة بالأمل لنصّ بعنوان “صفير الريح” (الزقوقيا ص 24)، فيه حوار موجع بين مشرّد وبين عصفور يخشى على عشّه الصغير من الريح.

وتقول: “أسعى لبقل العلت والسلق والخبّيزة والعكّوب وكلّ ما تجود به الأرض … في هذه البقعة الفاتنة المسلوبة من الأرض، سرقنا بعضاً من فرح”. وهل هناك وجع أقسى من وجع الفلسطيني الذي سُلبت أرضه ومُنِع من دخولها فلا يزورها إلّا سرّا، يتسرّق إليها ليسترق لحظة فرح. ورغم ما فيه من وجع، فهو يسعد بلقاء الأرض ويتمتّع بوفرة خيراتها.

ورغم وجعها، تُؤكّد الكاتبة على الأمل في كلّ مناسبة. في قطعة “العيد” (الزقوقيا ص 30)، تبتسم لصغير جاء يُطالبها بعيديّته. جاء العيد ولم يجئ عيدها هي. ورغم ذلك تنفجر ضاحكة في حوارها مع الصغير، وتُرغم القارئ على الابتسام رغم الغصّة التي تجتاح حلقه. تقول:

“تعال حبيبي أقعد هون” …

فقال محتجّاً بعد أن يئس من فهمي

- آه مهو أجا العيد!

- عن جد، إنتِ شفته؟ وين هو … بالشارع؟

فأجاب بغضب طفوليّ

- لأ ما شفته، بس أمّي قالت لي.

انفجرتُ ضاحكة، حضنتُه وناولتُه بعض النقود، نصيبه من العيديّة.

خرج يحمل العيديّة بيده والعيد يملأ قلبه عيدا.

راقبتُه من النافذة، حيث وقفت أنتظر عيدي.

تُراهن الكاتبة على ذكاء القارئ في معرفة عيدها الحقيقي، فإذا تقصّى أسباب الوجع الذي يملأ قلبها، سيجده ليس ذاتيّاً فقط، بل هو وجع جمعيّ بحجم الجرح الفلسطيني، ومصدره لم يعد واحدا. تعدّدت المصادر واتّسع الجرح الفلسطيني وظلّ الوجع واحدا. وبهذا تكون خالديّة قد نجحت بالمزج بين الخاصّ والعامّ، لإيمانها أنّ جرحها لا ينفصل عن جرح فلسطين. لكلّ واحد منّا جرحُه وألمُه، ولكن في نهاية المطاف، يجمعنا جرح واحد وألم واحد.

للذكريات والحنين إلى الماضي، نصيب وافر في نصوص الكتاب. فالأمّ والطفولة تحتلّان فيه مساحة واسعة. فقد ننسى أيّ شخص، ولكنّنا لا ننسى أمّهاتنا اللاتي غرسن فينا الحبّ والخير. وكفلسطينيّين متمسّكين بهويّتنا، تُعيدنا خالديّة بحنينها إلى الماضي ومذاقاته التي افتقدناها رغم كثرة المذاقات هذه الأيام. تتساءل:

“لماذا ننتقل من فرن لآخر نبحث عن الطعم الجيّد للخبز، ولا نجد الطعم الذي نشتهيه؟!”.

“أين ضاعت تلك الجديلة النديّة المنسابة على ظهر الفتيات بين جمال التسريحات وبهاء زينتها؟!”.

هذه أسئلة إنكارية مفعمة بالحزن والوجع. لا تطلب جوابا، بل تطلب إحساسا بأصالة، أصالة ما كان رغم محدوديّته، في زمن تطغى فيه سطحيّة وتفاهة ما هو كائن رغم وفرته.

وتتكرّر الحاجة إلى هذا الإحساس حين تروي لنا الكاتبة ما تيسّر من يوميّات أمّها في حكاية العجين والخبز. ونهاية النصّ تُؤكّد مرّة أخرى أنّ الحكاية جمعيّة وليست ذاتيّة، حيث اعتادت الأم الفلسطينية أثناء مزاولة أعمالها، أن تُغنّي لنفسها، أو لِطيْف تستحضره في خيالها، وتُردّد من التراث كأيّ أمّ في فلسطين، تراتيل تتماهى الكاتبة مع إحداها وتُؤكّد فيها على الوحدة التي تراها شرط التحرير:

اللهم احفظ فلسطين

صغارها وكبارها / نصارى ودروز ومسلمين

اللهم احفظ شوارعها وبيوتها

سهولها وجبالها

زيتونها وزيتها وزعترها

اللهم من أرادَ بها شرّا

فخذه أخذ عزيزٍ مقتدر

آمين يا رب العالمين. (“حكاية فلسطينية” ص 20).

التّصرّف باللغة في هذا المقطع وغيره، وإيراد الفصحى مكان العاميّة أحيانا، يُؤدّي إلى تقعّر اللغة وترهّلها، ويجعلها غير ملائمة لشخصيّة ناطقها. وهذا مأخذ من المآخذ قد يقع فيه أحيانا كبار الكتّاب.

وأخيرا، تعكس النصوص ثقافة الكاتبة. وهي ثقافة عربية فلسطينية بالدرجة الأولى:

“خرج يحمل العيديّة بيده والعيد يملأ قلبه عيدا” (الزقوقيا ص 30)، تُذكّرنا طبعا بفيروز وسعيد عقل في رائعته:

“غنيت مكّة أهلها الصيدا والعيد يملأ أضلعي عيدا”.

“أنا البحر في حبّي” (الزقوقيا ص 51)، تذكّرنا بحافظ إبراهيم ورائعته، “اللغة العربية تنعي حظّها” وتحديدا بالبيت المشهور فيها:

أنا البحر في أحشائه الدرّ كامن فهل سألوا الغوّاص عن صدفاتي

“لماذا لم يقرعوا جدران الخزّان؟” (الزقوقيا ص 61)، وهي تلك العبارة التي أطلقها الكاتب الفلسطيني، غسّان كنفاني، في نهاية روايته “رجال في الشمس”.

“آدم حين تلقّى من ربّه الأسماء كلّها” (الزقوقيا ص 85) تُحيلنا إلى الآية الكريمة، “وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا”، (البقرة: 31).

“لو تحمّمتَ بعطر ياسمين آذار” (الزقوقيا ص 104) تُحيلنا إلى “مواكب” جبران: “هل تحمَّمت بعطر / وتنشَّفت بنور / وشربت الفجر خمراً / في كؤوس من أثير”.

وأخيرا، يلفت النظر كيف استحضرت خالديّة في مقطع واحد، ثلاثة من أعمدة الإبداع الفلسطيني: توفيق زيّاد، غسّان كنفاني وناجي العلي: “وصحت بحنجرة زيّاد أناديكم، وأنقذت أبطال كنفاني من الخزّان، وحملت ريشة ناجي العلي” (الزقوقيا ص 116).

وعلى ما تقدّم، خالديّة أبو جبل، كاتبة تستحقّ باقة من زهور “الزقوقيا”، نبارك بها إصدارها الأول، لعلّه يكون فاتحة خير تُضيء طريق الإبداع، وشعلة نُضيء بها طريق المستقبل والعودة.