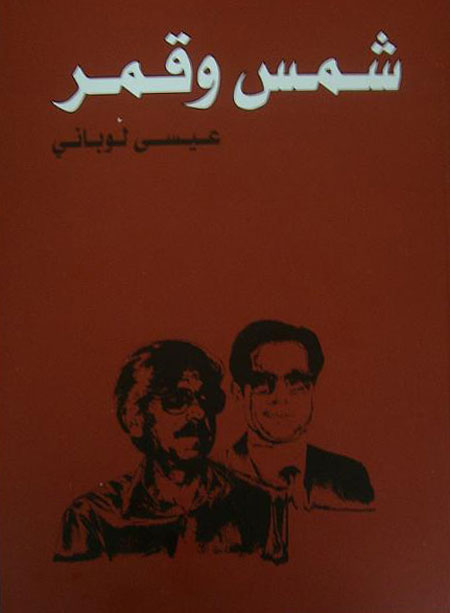

دراسة نقدية لرواية “شمس وقمر”.[1]

أثارتني وأنقذتني من حيرتي، بعد أن كنت قرأت رواية (شمس وقمر) للمرة الثانية، الفقرة الأولى من الإشارة التي قدّمت بها للرواية السيدة المحترمة، ميادة، كريمة الكاتب المرحوم عيسى لوباني، والتي قامت بنشر الرواية بعد أن داهم والدها الأجل ولمّا يفعل. في تلك الإشارة تقول ميادة: “كتب والدي هذه الرواية مباشرة بعد أن أتمّ كتابة ونشر الجزء الأول والثاني من ثلاثية (رسائل في العشق والعشاق). وعلى ما يبدو أنه عدل عن كتابة القسم الثالث لأسباب ولا يعلمها سواه” (شمس وقمر، ص 4).

كنت قد قرأت الإشارة/المقدمة قراءة عابرة، إذ ما الذي يمكن أن يربط بين كلمة الناشر وبين مضمون الرواية فيثري قراءتها؟ ولا أخفي شعوري الذي ظلّ يراودني، بعد القراءة الثانية للرواية، أن حلقة ما مفقودة. هذا الشعور ونيتي كتابة ما يتيسّر لي حول الرواية أعاداني مرة أخرى إلى الإهداء وإلى النصّ الممهِّد (ص 3) والمأخوذ عن ابن حزم الأندلسي من كتابه “طوق الحمامة في الألفة والألاف”، ومن ثَمّ إلى الإشارة (ص 4) وبالتحديد إلى العبارة التي ذكرت. وأعاداني (شعوري ونيتي الكتابة) مرة أخرى إلى ميادة، التي أهدتني الرواية، أطلب منها الثلاثية التي لم تكتمل ولن تكتمل، على الأقل من وجهة نظري ووجهة نظر الكاتب عيسى لوباني كما فهمتها بعد قراءة “رسائل في العشق والعشاق” التي تلقيتها من ميادة مع إهداء بدأته بـ “إلى الناقد …” وهي فرصة، بعد التعبير عن عميق شكري وامتناني، أن أوضح للأخت ميادة، ولجميع القراء أن هذا اللقب، الناقد، “كبير جدا عليّ” ولا أستحقه، وبكل تواضع أقول إنني لست أكثر من قارئ يحاول فهم ما يقرأ وما يستمتع بقراءته، ويحب أن يشرك القراء فيه، لتصل الرسالة التي تحملها “شمس وقمر” وكل كتابات عيسى لوباني وغيره من كتابنا الأفذاذ.

قرأت بنهم “رسائل في العشق والعشاق”، ولم يكن من الصعب، بعد ذلك، أن أجد أن رواية “شمس وقمر” هي امتداد لتلك الرسائل أو الرواية بقسميها: “السقوط” و”القلق”. وهي ليست القسم الثالث والأخير كما يُفتَرض أن تكون، ربما فصل منه، لأن عيسى لوباني كان واعيا تماما أنه لن يكتب القسم الثالث، حتى لو امتد به العمر، لأن هذا القسم هو القسم الذي لا يستطيع أحد بمفرده أن يكتبه. إنه القسم الممتد ما امتد المستقبل وما امتدت الذاكرة بأجيالنا التي تعيش الحاضر وترنو إلى المستقبل، وما دامت هذه الأجيال لا تُغفِل الذاكرة وحنينها إلى الماضي الذي بدونه يتشوّه الحاضر ويموت المستقبل.

إذن، “شمس وقمر” هي فصل أو حلقة من القسم الثالث، حلقة الاغتراب أو امتداد له في مسيرة عيسى لوباني وفي حياة الإنسان الفلسطيني، وخاصة ذلك المثقف الفلسطيني الذي عاش النكبة وما تلاها من “السقوط” ومن مشاعر الضياع و”القلق”، فحملهما كصخرة سيزيف يدحرجها فتتدحرج به إلى غربته ويتدحرج معها في غربته. إنها البحث عن القسم الثالث الذي عن وعي لم يكتبه عيسى لوباني. هذا القسم الذي يبدأ ولا ينتهي لأن عيسى لوباني لا يريد، ولأننا معه، كذلك لا نريده أن ينتهي. وما يريده عيسى لوباني، ونريده نحن، هو أن يمتد هذا القسم إلى ما نريده، أن ننهض بعد “السقوط”، وأن نمحو أسباب “القلق” الذي أسلمنا إلى الغربة والاغتراب، أن ننهض من جديد نهوض العنقاء من الرماد إلى بعث جديد. أفدت كثيرا مما جاء في كتاب د. حبيب بولس، الرحلة الثالثة (1994) حول الثلاثية، ويؤلمني ألا تمتدّ أقلام النقاد الكبار الآخرين إلى مثل هذا التراث الأصيل والفن المتوهج الذي خلّفه لنا عيسى لوباني والذي أبقاه بيننا رغم رحيل الجسد. وسوف يسعدني أيّما سعادة أن يشكّل ما سأكتب إثارة لتلك الأقلام.

* * * * *

قلة قليلة من مثقفي شعبنا أولئك الذين عاشوا النكبة وكانوا في سنّ يسمح لهم بوعي ما حدث، ليس بتذكّره فقط، وإنما بحمله أيضا، فمعظمهم لا قِبَل له بذلك الحمل الثقيل. وكذلك ذاكرتهم الواعية لا ترحمهم، بل تتحوّل إلى سياط نارية تلهب أجساد حامليها وأرواحهم، وخاصة أولئك الذين أدركوا أنّ أسباب السقوط وتبعاته لا تقع على كاهل الآخر فقط، رغم وحشية ما فعل، وإنما تقع أيضا على عاتق الضحية التي أسلمت نفسها لجلادها، وخضعت له، عن وعي أو لاوعي، وقد استغلّ الجلاد هذا الاستسلام أبشع استغلال.

هذا ما يمكن أن يستشفه كل من يقرأ القسمين: الأول (السقوط) والثاني (القلق) من ثلاثية “رسائل في العشق والعشاق” للكاتب عيسى لوباني، وخاصة من أشكال جلد الذات التي يمارسها الكاتب على نفسه، ويكاد القارئ يقع عليها في كل صفحة من صفحات هذه الرواية بقسميها. فعيسى لوباني الكاتب الذي عاش النكبة، ما قبلها وما بعدها، ودفع الثمن الذي دفعه كل فلسطيني من اغتصاب الأرض والإنسان إلى اللجوء والغربة والاغتراب بكل أشكاله ومستوياته، يدفع ثمنا آخر باهظا لكونه مثقفا أتعبه وأقلقه دوره العاجز كمثقف فلسطيني واعٍ وقف عاجزا أمام ما حدث، فراح يعاقب نفسه حيث لا ينفع العقاب ويجلد ذاته حيث لا ينفع الألم. ولكنه، في الوقت ذاته، راح يحمل صخرة نكبته، هذا الهمّ الفلسطيني الكبير، كما لو كان همّه هو وحده، أو كما لو كان هو وحده المسؤول عمّا حدث. راح يلملم أشلاءه وأشلاء مأساته في الغربة وعبر دهاليز الذاكرة لعله يكفّر عن هذا العجز الذي أسلمه إلى القلق والاغتراب. راح يحمل صخرة همّه الكبير كما حمل سيزيف صخرته يدحرجها وتدحرجه، لعله يصل بها يوما ما إلى حافة الوادي. ورغم رحيل عيسى لوباني الجسد إلا أن من يقرأ أعماله يجد أنه ما زال يعالج صخرته، يدحرجها وتدحرجه، والمحاولة مستمرة دون أن يفقد الأمل في الوصول إلى حافة الوادي ليقعّدها هناك ويقعد معها كما يليق بهما أن يقعدا.

لماذا “شمس وقمر”؟ لقد أبدع الكاتب في اختيار العنوان، وهو تعبير عن هذه الازدواجية التي عاشها الفلسطيني بعد النكبة، فما حدث في فلسطين عام 1948 قسّمها في نفس الكاتب/الراوي/البطل، كما في الواقع، إلى قسمين غاية في الغرابة: شمس وقمر، شمس الحقيقة وقمر الخيال. شمس الضوء الحقيقي الذي كان ينير طريقنا ويوفّر لنا الدفء، وقد فقدناه، والقمر الضوء الانعكاس أو غير الحقيقي الذي يضيء لنا الطريق قليلا ولكنه لا يوفر لنا الدفء في برد الليل الذي المّ بنا. شمس، فلسطين الواقع الذي ضاع، وقمر، فلسطين الظل عبر المرآة السوداء، والذي لا خيار لنا في حبه لأنه هو فقط ما تبقّى لنا. وهل كان للراوي/البطل خيار في حبّ قمر بعد فقدانه لشمس؟

الإهداء إلى الدكتور “أسعد خير الله” يكشف جوانب عديدة من الرواية، فهو يكشف التاريخي والإنساني والسياسي فيها. التاريخي بالماضي القريب كامتداد للماضي البعيد، أو الحاضر وما يدور فيه من أحداث كامتداد للماضي، وهو يتشكّل بتاريخ فلسطين قبيل النكبة إلى يومنا تقريبا، وبتاريخ الحرب اللبنانية وأثرها على الحاضر الفلسطيني / اللبناني.

والإنساني، يتمثّل باحتضان المضيف للضيف رغم تطفّله على خصوصياته. والمسألة، أي احتضان المضيف (د. أسعد خير الله) للضيف (الكاتب عيسى لوباني)، ليست شخصية فقط، وإنما هذا الاحتضان الشخصي فيه إحالة واضحة، من جهة إلى احتضان الشعب اللبناني للشعب الفلسطيني المنكوب رغم ما كلفه ذلك من ثمن، ومن جهة أخرى، إحالة إلى احتضان المهاجر للمهاجر، والغريب للغريب، والمنكوب للمنكوب، وخاصة في بلاد الغربة حيث يكون مثل هذا اللقاء والاحتضان كمثل قطرة الماء التي يرجوها التائه في الصحراء. وإن كان من جهة أخرى يعمّق الصراع الداخلي ويؤجج النقمة على الزمن الذي لا يجمعنا بمن نحب إلا حيث لا نحب. وفيه إحالة، كذلك، إلى هذا التماثل والتقاطع والتداخل بين مآسي شعبي لبنان وفلسطين اللذين عرف أبناؤهما جراء هذه المآسي كل أشكال السقوط والقلق والغربة والاغتراب.

وهذا بدوره يقودنا إلى السياسي، وهو ما تطرقت إليه الرواية من العلاقة بين ما دفعه، وما زال، الشعب الفلسطيني، وما يدفعه الشعب اللبناني نتيجة صراع سياسات أكبر منه ولا ذنب له فيها إلا كونه يملك أرضا خصبة لمثل هذا الصراع بين الوحوش أو الفكوك المفترسة وجشعها الذي لا يرحم الضحية. وقد ركب بعض أبناء الشعب اللبناني موجة هذا الصراع فزجوا به في معركة هو بغنى عنها، وساعدوا في إغراق لبنانهم وشعبهم ومعه، بشكل أو بآخر، الشعب الفلسطيني، وربما المنطقة كلها، في بحر من الدم.

النصّ الممهِّد يشير بشكل صارخ إلى الجانب الشخصي، والذي يمكن أن يكون عاما أيضا، في مأساة عيسى لوباني وما يمثله كعاشق مأزوم يختار الغربة ويعيش الاغتراب، خوفا من أن يتمكّن منه “الخلط السوداوي” ويسلمه إلى الجنون، “… خايف والله يمّة بيوم من الأيام، أنجن!!” (ص 10)، لعله يجد هناك ما يبحث عنه، “زائر … وأبحث عن شيء فقدته!!” (ص 51)، إلا أنه يعود ولم يحقق إلا بعض أسباب المتعة التي توقعنا أن تُخمِد بركان الذاكرة وتسلم الراوي/البطل إلى النسيان، إلا أنها وكما لاحظنا، أجّجت الذاكرة وفجرت بركانها من جديد، فأخذت سياطها النارية تلهب الروح والقلب والجسد بأكثر مما كان.

العنوان الداخلي “رحلة في عتبات الذاكرة” (ص 5) يشي بأن هنالك عناوين أخرى قادمة، لكننا نفاجأ برواية تسرَد بنفس واحد الأمر الذي يعبّر عن قدرة الكاتب وامتداد النفس الروائي لديه رغم ما يسيطر عليه وعلى الرواية، من بدايتها حتى نهايتها، من أزمة وشعور مستمر بالقلق يملازمه على امتدادها، والأمر يبدو وضوحا في أحداثها ورسم شخصياتها، في فضائها الزماني والمكاني، المكاني بشكل خاصّ، سماء “فرايبورغ” وفضائها المتلبّد أبدا بالضباب والغيوم. ويبدو ذلك القلق واضحا أيضا في لغة الرواية، الأمر الذي يشير إلى أن الكاتب قد بلّغ الرسالة على المستويين: البنائي والدلالي.

ستقتصر هذه المقالة على الحديث عن المضمون والاحتمالات الدلالية للنص، على أمل أن تسنح لي فرصة أخرى للكتابة حول شعرية النصّ وما حققه الكاتب في إبداع بنائه.

ذكرت أن العنوان يحتوي على ازدواجية تقوم عليها الرواية كلها. إذ أن شمس هي، بمفهوم ما، قمر، وقمر، بمفهوم ما، هي شمس. أو قمر هي صورة أخر عن شمس. هذه الازدواجية بمفاهيمها المختلفة، التشابه أحيانا والتضاد أحيانا أخرى، يجب أن تأخذ في الحسبان في كل محاولة لفهم النصّ. فكما هناك شمس وقمر هناك أيضا روجينا وبولين، وهناك ضيف ومضيف، خيال أو حلم أو ذاكرة من جهة، وواقع من جهة أخرى. الوطن والغربة، الماضي والحاضر وما إلى ذلك. وهي أيضا ثنائيات تعكس التناقض في حياة أشخاص الرواية.

الرواية، في زمنها الموضوعي، رحلة إلى أوروبا، مدينة “فرايبورغ” الألمانيّة تحديدا، يقوم بها الراوي/البطل الذي لم يُذكَر له اسم على امتداد الرواية، حيث يقضي فترتها التي لم يُحدَّد لها تاريخ ولكن، يستشف من أحداث الرواية أنها حدثت في أوائل تسعينات القرن الماضي، ولم تُحدَّد مدّتها ولكن، ومما يستشف كذلك، يفترض أنها ربما تعدّت الأيام إلى الأسابيع ولكن تأكيدا ليس إلى الأشهر، لأن الإقامة مكلفة تفوق قدرات الراوي/البطل الاقتصادية كما قال عندما طلب منه أن يمدّد إقامته في نهاية الرحلة/الرواية. هذه الفترة يقضيها الراوي برفقة مضيفه المهاجر اللبناني، الذي لم يذكر اسمه كذلك، متنقلا بين مقاهي مدينة “فرايبورغ” وبعض بيوتها وشوارعها، حيث يلتقي عددا من الشخصيات المتعددة الجنسيات، أهمّها، ربما بعد مضيفه، الأختان العاهرتان المهاجرتان التركيتان، روجينا وبولين. مع هذه الشخصيات، مجتمعة أحيانا ومنفردة أحيانا أخرى، يقضي الراوي/البطل وقته موزّعا بين ثلاثة أمور: السير، خاصة مع مضيفه، في شوارع “فرايبورغ” وخارجها، ما يمثل الضياع والاغتراب فقد أضاعا الشارع مرة والسيارة مرة أخرى. الأمر الثاني، المتعة المتمثلة بمجالس الشراب والجنس. والثالث، ذلك الحوار، مع مضيفه خاصة، ومع الآخرين في مجالس الشراب والجنس، بحضور مضيفه أو بغيابه. هذا الحوار يرقى إلى مستويات إنسانية وثقافية، فكرية بل فلسفية ترقى بالرواية إلى مستويات إبداعية، وتعطيها زخما مثيرا.

يبدو الراوي/البطل، على امتداد الرواية، كمن يبحث عن شيء أضاعه، وقد صرّح بذلك “زائر … وأبحث عن شيء فقدته!!” (ص 51)، هل وجد ضالته أم لا؟ سنرى ذلك لاحقا!

هنالك رحلة أخرى، هي الأهمّ في نظري، تتوازى مع الرحلة السابقة أحيانا، تتقاطع معها وتتداخل بها أحيانا أخرى، هي تلك الرحلة في عتبات الذاكرة التي تلاحق الراوي/البطل وتلازمه في حلّه وترحاله، أو يفرضها عليه الواقع الذي يعيشه. في الواقع التقى الأختين، العاهرتين التركيتين، روجينا وبولين، ولكنهما تشبهان الأختين “شمس وقمر” شبها يفوق حدّ الوعي. تبدأ أحداث الرواية في اللقاء الأول بين الراوي وروجينا النادلة في أحد المقاهي في مدينة “فرايبورغ”. من خلال وجه روجينا القابعة خلف “الكاونتر” والمتجهة نحوه لاحقا يستحضر وجه شمس الذي “يطلّ عليه من الذاكرة ومن سماء “فرايبورغ” الغائمة بسطوة” (ص 5) يحاورها وتحاوره. شمس حبيبته التي أراد وأرادت أن يتزوجها ولكنّه أضاعها إذ خسرها لابن عمه في القرعة. والذاكرة التي تحمل “شمس” لا بدّ أن تحمل “قمر”، فهما أختان يربط بينهما شبه كبير من الجمال والسحر إلى جانب حبّ البطل لهما. الشيء الوحيد الذي يميّز بينهما هو أنه أراد “شمس” زوجة لا “قمر” التي يحبها ولكن، تزوّجها مرغما بعد أن خسر شمس في القرعة، إذ لم يعد أمامه خيار آخر.

أحداث الواقع، وخاصة لقاء روجينا وبولين، تؤجج الذاكرة فيقصّ الراوي/البطل ما تفيض به ذاكرته على مضيفه وغيره ممن التقى بهم وخاصة الأختين العاهرتين، روجينا وبولين. هذه الأحداث يقتطعها الراوي من ذاكرته كما يقتطع العضو من اللحم الحي، خسارته لشمس في القرعة، زواجه من قمر بعد أن لم يبقَ أمامه إلا هذا الخيار، رحلة قلقه التي طالت وهربه بعد أن ناء بالحمل وبلغ به هذا القلق إلى ما يفوق قدراته على الاحتمال. وتنتهي الرواية بالعودة إلى الوطن المسلوب والمغتصب الذي يلازمه حتى في غربته واغترابه، حيث لا شيء، مهما كان ممتعا، كاللقاء مع روجينا وبولين ومونيكا، يقطع خيوط الذاكرة التي حاول الراوي/البطل أن يهرب منها ولو إلى حين.

ربما نستطيع أن نحمّل أحداث هذه الرواية وشخصياتها ورموزها، احتمالات دلالية كثيرة، على المستويين: العام والخاص، الشخصي وغير الشخصي، لكني أترك ما تنثره ديمقراطية النصّ، من احتمالات أخرى، للقراء على اختلاف مستوياتهم الثقافية لأذهب للاحتمال الأقرب الذي أفكر وأومن به والذي تبادر إلى ذهني أسرع من غيره وتأكّد لي أكثر فأكثر كلما غصت في أعماق الرواية. ذلك هو أن أحداث هذه الرواية وشخصياتها ما هي إلا رحلة تعبّر عن اغتراب الراوي/البطل الذي، وإن كنا نستطيع أن نرى فيه عيسى لوباني بشكل شخصي، يمثل، في نظري، أيّ مثقف فلسطيني عاصر النكبة وعاش لحظة الفقدان وما تبعها من سقوط وقلق مستمرين عششا في الذاكرة فأصبحت حملا ثقيلا على كاهله ناء تحت سياطه التي تلهب فكره ووجدانه فراح يبحث عمّا فقد، في غربته واغترابه.

لحظة الفقدان حوّلت فلسطين إلى شمس وقمر. شمس هي فلسطين التي أضاعها، اغتصبت منه فاغتصب بها. شمس التي أراد أن يتزوجها ليرتبط بها ذلك الرباط المقدس الذي لا فكاك منه، إلا أنه خسرها لابن عمه، اليهودي الذي اغتصب شمس/فلسطين، في قرعة، إن دلّ اختيار الكاتب لها على شيء إنما يدلّ على السخرية اللاذعة التي تبلغ حدّ جلد الذات من الطريقة أو البساطة التي خسر بها الراوي/البطل وطنه كما يخسر طفل فلسطيني دوره أو حقّه أو فوزه في لعبة ما كـ “الغميضة” مثلا. هكذا أكثر من جدّة من جدّاتنا كانت تتحسر وتقول: “يا ولداه … راحت بغمضة عين” أو ” … راحت ضحكة بلعبة”.

المضيف اللبناني هو المضيف الأكثر كرما بين المضيفين الحقيقيين العرب الذين استضافوا الشعب الفلسطيني بعد نكبته، وأكثرهم تحمّلا لتطفّلنا على خصوصياته. وأكثر من ذلك، جاء المضيف اللبناني في الرواية لا ليمثل الجانب الإنساني فقط، على أهميته، وإنما ليمثل وحدة الفكر ووحدة الموقف السياسي الذي ربط الفكر التقدمي اللبناني بالفكر التقدمي الفلسطيني فشكّل أصحابهما كتلة ويدا واحدة في وجه العدو السياسي والطبقي المشترك وإن كان لبنانيا، لأنهما فهما اللعبة وأدركا بوعيهما أن هذا العدو إنما يُحرَّك بأيدٍ استعمارية خارجية خبيثة، كانت خفيّة ثمّ طفت على السطح بأبشع صور ظهورها وأشدّها صلفا وظلما واستغلالية. لاحظنا من خلال هذا اللقاء كيف لم يكن للدين أي أثر سلبي في رسم العلاقات بين أصحاب الفكر التقدمي النير. فالراوي المسلم والمضيف المسيحي كانا على وعي تام بأن الخلاف اللبناني / اللبناني، واللبناني / الفلسطيني ليس له أية علاقة بالدين إلا بقدر ما أرادت تلك الأيدي الخفية وعملاؤها أن يزجوا بالدين في خضم المعركة ليحققوا مآربهم معتمدين على بساطة الناس وسذاجتهم وقلة وعي بعضهم أحيانا وعلى انتهازية البعض أحيانا أخرى.

الأختان المهاجرتان، العاهرتان التركيتان، تمثلان اللذة التي يبدو الغرب، بانتهازيته وديمقراطيته الزائفة، وكأنه يقدّمها لنا على طبق من ذهب لنعيش الحياة “الحقيقية” ولذّاتها التي نفتقدها في مجتمعاتنا وأوطاننا، ولكنّه في حقيقة الأمر، يقدمها لنا لننسى مجتمعاتنا وأوطاننا، ونضيع في ظلمات الرأسمالية ومتاهاتها. عبر هاتين الأختين يكشف الكاتب بشاعة الاستغلال الرأسمالي الغربي، فهو في الحقيقة، لا يقدّم لنا شيئا من خزائنه، وإنما يأخذ، أو بالأحرى يسرق وينهب، من مغتصَب ما (روجينا وبولين أو الشعب التركي مثلا) ليسكّن، بما ينهب، أوجاع مغتصَب آخر (الكاتب/الراوي/البطل أو الشعب الفلسطيني). ولكن، عندما يمتزج حبّ الحياة ولو بقليل من الوعي تفشل هذه السياسة الانتهازية الساقطة. ومثلا لذلك: هل استطاعت، هذه السياسة المجرمة، التي حوّلت روجينا وبولين إلى عاهرتين “حرّتيْن”، هل استطاعت أن تنسيهما اسطنبول بعذوبة ألحانها رغم ما فيها من موبقات؟ وهل استطاعت هذه السياسة نفسها، أن تنسي الراوي/البطل، رغم ما قطفه من عناقيد اللذة، ماضيه وحاضره ومستقبله؟ ألم تتحوّل روجينا وبولين إلى حافز للذاكرة التي عادت تسوم الراوي أسواط عذاب أشدّ وأعنف وأكثر أيلاما مما كانت عليه قبل هذه الرحلة؟ ألم يقرر بعد ذلك العودة معتذرا بالتكاليف الباهظة، وقد بدا وكأنه يقصد التكاليف المادية لاستمرار الإقامة ولكنه في الحقيقة قصد التكاليف المعنوية وما ستؤول إليه حاله إن بقي، كأن يحدث له ما حدث لغيره: مضيفه والأختين التركيتين من ضياع في متاهات الرأسمالية الغربية؟

ليس عبثا جعل الكاتب الأختين عاهرتين. العاهرة لا تستطيع أن تقدّم إلا اللذة العابرة. إذن العلاقة مع الأختين مهما طالت لا تستطيع أن تكون علاقة دائمة، علاقة يُبنى عليها مستقبل. وهكذا هي العلاقة مع كل ما تقدمه الرأسمالية. علاقة سطحية هشّة، علاقة توفر لنا متعة اللحظة العابرة، التي إذا داومنا عليه ندفع ثمنها باهظا، غربة وضياعا.

ليس عبثا كذلك أنّ الراوي/البطل لم يضاجع الطبيبة الألمانية “روكسان”. وواضح أن الكاتب يقف من وراء ذلك. وهو الذي، عن قصد، جعل المضيف يضاجعها في حين جعل الراوي/البطل يضاجع الأختين التركيتين ومونيكا، زوجة الرسام. ولكل مضاجعة دلالاتها. في الحقيقة “روكسان” و”مونيكا” لا تمثلان المرأة الألمانية بشكل خاص وإنما تمثلان مظهرين من مظاهر الحضارة والفكر الألماني الحديث.

الطبيبة “روكسان” تمثل عصر السرعة أو العولمة وثقافة الآلة اللذين يحوّلان الإنسان إلى آلة أو إلى شيء، لا يهمهما أن يخسر نفسه وإنسانيته وما يهمهما فعلا هو أن يجداه ويستعملاه عند الحاجة إليه. هذا الأمر يبدو واضحا كل الوضوح في تصرف الطبيبة “روكسان” مع المضيف الذي فشل بل يئس من أن يقيم معها علاقة يحكمها أيّ نوع من الروابط النفسية أو الروحية، من حبّ ومشاعر أو عاطفة إنسانية، بينما هي أرادته آلة للذّة تستعملها عند شعورها بالحاجة إليها. ما جاء في الصفحتين 44 و45 من الرواية يصور ذلك بوضوح. هذا الوجه هو ليس الوجه المظلم للثقافة والحضارة الألمانيّة الحديثة فحسب، وإنما هو الوجه المظلم للرأسمالية الغربية وشكلها أو ثوبها الجديد، العولمة، التي بالقليل الذي تعطيه، لا تسلب الإنسان قدراته وخيراته فحسب، وإنما تسلبه إنسانيته ايضاً.

مونيكا هي الوجه الآخر للحضارة الألمانية أو الغربية عامة. الوجه الذي يمكن اعتباره نيّرا. امرأة وإنسانة مثقفة ذات مبدأ وفكر سياسيين. تحبّ الفن، الرسم والموسيقى. تقدّر الإنسان بوجه عام والإنسان المثقف بوجه خاص. وربما الأهمّ من ذلك كلّه تحب أن تعطي كما تحب أن تأخذ. ذلك على العكس من الطبيبة “روكسان” التي استدعت المضيف عند حاجتها إلية، تعاملت معه كما لو كان جهازا في عيادتها، أخذت منه ما تريد ولم تعطه شيئا. امتصت لذّتها منه كما تمتصّ الكولا من الزجاجة وترميها فارغة. وهو لم يأخذ منها شيئا لأنه ضاجعها على عجل وكما تريد هي، انتهى منها كما ينتهي من عمل فرض عليه، لا يرافقه أيّ نوع من أنواع اللذّة، أي أنه أعطى ولم يأخذ. بينما مونيكا أعطت للراوي/البطل مفتاح بيتها وأذِنت له بدخوله والتصرف فيه متى يشاء حتى في غيابها. لا بل أكثر من ذلك، طلبت منه، عندما علمت أنه كاتب، أن يكتب عنها وعن زوجها الذي ما زالت وفيّة لحبه رغم موته. لعلها تريد أن تقول إنها هي الوجه الحقيقي للإنسان الألماني المغتصَب أيضا، لأنه يعاني من السياسة نفسها التي يعاني منها المغتصَبون الآخرون. الإنسان الذي لم يخسر إنسانيته رغم كل الظروف المحيقة به والتي تدفعه إلى ذلك، والذي يؤمن أن متعة الحياة لا تتحقق إلا بالأخذ والعطاء المتبادلين.

الكاتب جعل الراوي/البطل يضاجع مونيكا، بينما المضيف يضاجع الطبيبة “روكسان”، لأن سفر البطل إلى أوروبا يبدو اختياريا، بمفهوم ما، رغم ما أسلفناه عن كونه هربا بمفهوم آخر، والأهمّ من ذلك أن إقامته هناك عرضية محدودة مما يجعله قادرا على اختيار أسباب متعته، بمن يلتقي وبمن لا، ممن يأخذ ولمن يعطي. بينما المضيف ضاجع “روكسان” مضطرا لأنه مقيم شبه دائم هناك منذ خمسة عشر عاما وإلى ما لا يعلم، وإن كان يريد العودة إلى وطنه، ولذلك هو مضطر لقبول ما تقدمه الرأسمالية، المتمثلة بـ “روكسان”، بكل انتهازيّتها، ليضمن حياته وبقاءه إلى أن تحلّ مشكلته التي تعرقل الرأسمالية حلّها.

الاغتراب والجنس ثيمتان رئيسيتان في الرواية، وهما ثيمتان متلازمتان غالبا في الأدب، حيث يسيطر الشعور بالاغتراب فيوظَف الجنس كتعويض عن الفقدان أو كبحث عن الخلاص.

اغتراب الراوي/البطل نابع من الشعور بالفقدان وذلك القلق والشعور بالذنب المرافقين له. لقد فقد الحبيبة شمس ففقد صلته بذاته وواقعه وبالآخرين الذين سلموا بهذا الواقع. لقد أسلمه الشعور بانعدام القدرة على تغيير الواقع، استعادة شمس أو ما تمثله، فلسطين، إلى مرحلة متواصلة من القلق وجلد الذات، الأمر الذي عمّق معاناته وجعله يفتقد القدرة على اكتشاف المعنى أو المغزى الحقيقي أو القيمة الحقيقية للحياة. هذا الشعور أرغمه على الابتعاد عن “شمس” التي فقدها ولكنه أبعده أيضا عن “قمر” التي أحبّها، ولكن تزوجها لأنه لم يكن له خيار آخر بعد فقدانه لشمس. البعد عن “قمر” بعد فقدانه لشمس ربما يمثل مرحلة من الضياع والبحث عن تعويض ما، وهو ما فعله الراوي/البطل في رحلته، وهذا ما يعكس الوجه السلبي للاغتراب فهو يرحل إلى واقع ربما يكون أشدّ تدميرا له من فقدانه لشمس. ربما يقطع هذا الواقع الجديد صلته نهائيا بشمس وقمر وبما تمثلانه: فلسطين وما تبقى منها. ولكن ما يبدو في الرواية هو أن الرحلة كانت امتحانا للراوي/البطل والاغتراب كان فرصة للبحث في أعماق الذات كما في خارجها للتأكد ما إذا انقطعت الصلة نهائيا أم أنها ما زالت تشتعل في أعماق الذات متمثلة بالذاكرة التي لم يبدد شعلتها أيّ تعويض بل زادها حدة واشتعالا. هنا يبرز المعنى الإيجابي للاغتراب، إذ ليس كل اغتراب سلبيا بالضرورة، لأن اغتراب الراوي/البطل أجّج ذاكرته ولم يقطع صلته بما تمثله هذه الذاكرة، بل كشف عمق هذه الصلة بشمس وقمر وكل ما له صلة بهما، المضيف ومصباح، وبالتالي ضرورة العودة للزوجة والأولاد، وقد اتخذ الراوي/البطل قرارا بالعودة؛ ولهذا القرار مبرراته الظاهرة والخفية.

هنا أيضا، يبرز الدور الذي يلعبه الجنس، من خلال توظيفه في الرواية، كعامل ملازم للشعور بالاغتراب حيث يسعى الشخص، الذي يعاني هذا الشعور، للبحث عن تعويض يخفّف من معاناته ويعوّضه عما فقد، وربما ينسيه ما فقد. هكذا يبدو لأول وهلة، توظيف الجنس في رواية “شمس وقمر”. يبدو كأن الراوي/البطل في الرواية وجد ضالته إذ تيسّر له من الجنس وأسباب المتعة الشيء الكثير. ولكن الذي يسبر غور الرواية، وربما أغوار الكاتب من خلالها، يجد أن الجنس وظّف كهدف يبحث الراوي/البطل من خلاله عن الرابط الحقيقي بالحياة بعد أن انفصم هذا الرابط بفقدان الراوي/البطل لأسباب الحياة، شمس وقمر وكل ما تمثلانه. الجنس لم يكن هدفا بحدّ ذاته. هذا ما صرّح الراوي/البطل بعد أن قصّ على مضيفه ما حدث له مع الأختين، روجينا وبولين، “ولكنني لم آت إلى هنا لذلك، فأنت تعرف!!” (ص 16).

التعويض بواسطة الجنس يمكن أن يتأتّى من خلال الجنس الرخيص الذي منحته العاهرتان التركيتان للراوي/البطل. ولكن، الذي لا يغفل عن حقيقة أن هاتين الأختين، روجينا وبولين، وكونهما مهاجرتين مغتصبتين، اغتصبتهما أولا رجعية مجتمعهما، واغتصبتهما ثانيا استغلالية الرأسمالية وانتهازيّتها، يمكن أن يرى التماثل الذي بين حالة الراوي/البطل وبين حالتهما وأنهما اغتربتا من أجل الهدف الذي اغترب من أجله الراوي/البطل، وأن هذا اللقاء بينهما وبينه يمثل ضرورة التعاون بين المغتصَبين لاجتراح خلاصهم. وهنا يبرز دور الجنس، الرابط المقدس الذي يعيد للحياة قيمتها.

هذه الازدواجية في النظر إلى الاغتراب، السلبي من جهة والمتمثل بهرب الراوي/البطل من واقعه الذي فيه امتداد للفقدان/السقوط والضياع وامتداد للقلق الذي تأتّى منهما، والإيجابي المتمثل في البحث عن مستقبل أفضل من خلال البحث عن رابط حقيقي بالحياة، هذه الازدواجية هي التي فرضت الازدواجية في توظيف الجنس، والنظر إليه نظرتين متناقضتين: الجنس الرخيص كتعويض، والذي يمكن أن تجده بسهوله، فأنت في بلاد ” … أحيانا هو (الجنس) الذي يبحث عنك … ولا تبحث عنه” (ص 17). والجنس المقدس كرابط يكشف المعنى الحقيقي للحياة ويسعى إلى تحقيق قيمها الحقيقية. الازدواجية تكمن أيضا في أننا أحيانا يمكن أن نجد هذين النوعين من الجنس لدى امرأة واحدة، روجينا، إذ الجنس معها كعاهرة لا يمكن أن يرقى إلى مستوى الجنس معها كمهاجرة تركية مغتصَبة. الأولى، روجينا العاهرة، لا يمكن للراوي/البطل أن يربط مصيره بها أو يتعاطف معها، ولكن، الثانية، روجينا المهاجرة التركية المغتصَبة، هنالك نوع من التماثل بين قصّتها وقصته، لذلك يصل معها إلى حالة من العشق الذي يشبه المرض “”مالك!!، مريض … أم …” “لست مريضا … ولكني عاشق … أمارس الوصال … في الواقع والخيال” وشرعت أدندن … بصوت … كرجع الصدى … “شمس وقمر!! هون، في بلاد الحضر” (ص 22). هذه الازدواجية في توظيف الجنس أثرت الرواية حيث جعلت القارئ يقتصّ لذة القراءة ولا يقف عند هذا الحدّ، بل وينحت في الصخر لبلوغ الحقيقة.

هذا هو الهدف الحقيقي من توظيف الجنس لدى عيسى لوباني في كل كتاباته ولكن، لم يكن هذا الهدف واضحا تماما في “رسائل في العشق والعشاق”، كما هو الأمر في رواية “شمس وقمر”. وهذا التباين في وضوح الهدف يثري الرواية ويبيّن بشكل لا لبس فيه أنّ الكاتب أفاد كثيرا من تجربته السابقة وبالطبع من ثقافته وسعة اطلاعه، ما أدى بالتالي إلى هذا الإبداع.

[1] . هذه الدراسة نشرت في ملحق جريدة “الاتحاد” وفي موقعي “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة” بتاريخ: 14.03.2008، وفي موقع “ديوان العرب” بتاريخ: 17.03.2008.