يارا سعيد عقل

الشخصية الإشكالية موجودة في الواقع، في الأدب والسياسة، وفي الثقافة عامة. تنبع إشكاليّتها من تأرجحها بين الإيجابية والسلبية، إيجابية الرؤية وسلبية التنفيذ. وعادة، تكون لها رؤية إيجابية تعمل على تطبيقها. ولكنّها تتراجع عندما تصطدم بعائق معين. المثقف العربي، خاصة ذلك الذي احتكّ بشكل ما بالثقافة الغربية، هو نموذج جيد لتلك الشخصية. فهو يتراجع عندما يصطدم بتحفّظ المجتمع ومعارضته.

بعد وفاته، طُلب منّي أن أتحدث في أمسية أدبية عن سعيد عقل، فاقترحت أن يكون عنوانها، “سعيد عقل، الشخصية الإشكالية”. راجعت معرفتي به فوجدتها لا تكفي للحديث عنه بموضوعية ففكّرت بالاعتذار. ولمّا تعسّر ذلك، قرّرت الرجوع إلى كتاباته وإلى بعض ما كُتب عنه قبل وبعد وفاته. بدأت أقلّب صفحات الكتب و”الإنترنت”، وبدأت الغربلة. قرأت له وعنه الكثير، فوجدتني أمام إشكالية جديدة أكثر تعقيدا مما كنت أظنّ، حيث أنّ شخصيته ليست إشكالية بقدر ما هي مزيج من المرض والتناقض، سواء كان ذلك في شعره أو نثره أو ممارساته. ما لديه من إيجابيّ وسلبيّ، في الكتابة والممارسة، مثير للجدل حقّا. وكذلك ارتسم موقف القراء والنقّاد منه، إذ يتغيّر موقفهم ويتبدّل تبعا للزاوية التي يُنظر منها إليه. من ينظر إليه كشاعر، لا يثبت على موقفه الإيجابي منه، عندما يتعرّف على شخصيته الموبوءة بجنون العظمة، أو عندما يقرأ تاريخه مع التنظير السياسي أو يسمع دعوته إلى إبادة الفلسطينيين، أو إشادته ببطولة “بيغن” وجيشه الذي غزا لبنان عام 1982، كجيش جاء، لا ليستعمر ويدمّر، بل ليخلّص اللبنانيين من العنصرية الدموية الفلسطينية، حسب زعمه.

وهكذا يصبح الأمر أكثر تعقيدا. فهو من ناحية، شاعر كبير، كتب بالعربية قصائد تستحقّ الثناء، فهي جميلة معنىً ومبنىً. وقد تغنّى بلبنان والشام وغيرهما، بالطبيعة والناس والتاريخ. وتغنّى، وهو الشاعر المسيحي، بمكة وأهلها والمسلمين جميعا، ودعا في شعره إلى التآخي والتسامح الديني. ولكنّه من ناحية أخرى، سجّل، كتابة وممارسة، مواقفَ جرّدته من مصداقيته الأخلاقية كشاعر وكإنسان. ونحن، الفلسطينيين بالذات، مهما تعالينا على الجراح، يظلّ علقم كلماته، بالقلم والصوت والصورة، يصمّ آذاننا ويحزّ في نفوسنا. لنا أن ننسى ونغفر إذا أردنا، ولكن لا يحقّ لأحد أن يعتب علينا إذا لم نفعل، لأنّ سعيد عقل رحل عن الدنيا ولم يُغيّر من نهجه شيئا، ولم يعترف بخطئه تجاهنا، ولم يعتذر عنه.

كعربي فلسطيني، ولأكون موضوعيا لا تستبدّ بي العاطفة، ذهبت أولا إلى كتاباته، فوجدتني أقف مشدوها أمام الفرق الشاسع بين شعره ونثره. ولا أقصد هنا جودة اللغة والأسلوب، فهو بلا شكّ يتمتّع بقدرة فائقة، ولكنّي أقصد الفكر.

في شعره تغنّى بالوطن، الأرض والإنسان. الأرض هي لبنان وطبيعته ومعالمه، وهي الشام ومعالمها، وكذلك الأردن ومكة وغيرها من معالم الوطن. (ولا أقول الوطن العربي، لاحقا سأبيّن لماذا؟). والإنسان في شعره، هو غالبا المرأة الجميلة، ولكنّه يجمع فيه الكثير من رموز الفكر والأدب والسياسة والتاريخ في لبنان وسوريا ومصر وغيرها، من مسلمين ومسيحيين ودروز. يمدح الجميع ويتغنّى بمناقبهم وتاريخهم ومواقفهم الوطنية والإنسانية.

هذا الشاعر يدهشك سلبا وإيجابا. من جهة، وأنت تقرأه تشعر بمتعة القراءة وبقدرته على التحكّم باللغة. فهي بين يديه طيّعة سهلة، ولكنّك من جهة أخرى، تكتشف أنّ معجمه الشعري وقاموس مفرداته محدود جدا. هذا ليس رأيي فقط، إنّه رأي محمود درويش وآخرين. هناك مفردات مثل: الورد، الفل، النسرين، الياسمين، الزنبق وغيرها، يظهر أنّ الشاعر أغرم بها فكرّرها بكثرة في غزله. ورغم أنّ غزله يرتقي إلى جمال عالي المستوى، إلّا أنّ عباراته وصوره الجميلة، كما وصفها الكاتب اللبناني صلاح لبكي: “نحت لا مشاعر فيه ولا شعور“. وهو نفسه نفى العاطفة وأهميّتها، وسخر ممن يتغنّى بها، حين قال: “عناصر الوعي، ولم أستثنِ العاطفة، صنم النظّامين الأفذاذ، لا تلعب في الشعر أيّ دور” (الأعمال الكاملة، م 1، ص 82). كما أنّ لغة شعره عامة، تتّسم بالسطحية والشكلية، بمعنى البعد عن العمق، وبالنبرة الخطابية العالية كذلك. وقد يكون انحصار شعره في الغزل والمديح، سببا أو نتيجة لذلك.

أمّا نثره، فهو من حيث الشكل والأسلوب وأحيانا المضمون، جميل أيضا، ولكنّه قبيح كلّ القبح من حيث الفكر. استوقفني في نثره أثران مثيران للجدل: الأول بعنوان “مشكلة النخبة في الشرق”، وهي محاضرة ألقاها في الجامعة الأميركيّة في بيروت عام 1954، ثم نشرها معدّلة بعنوان “غد النخبة”، في المجلد الثاني من أعماله الكاملة الصادرة عام 1991. والأثر الثاني هو “الوثيقة التّبادعيّة” وهي مقالة من بضع صفحات ينقل فيها رؤيا عن الله والكون. نشرها عام 1974، قرأتها في المجلد السادس من أعماله الكاملة.

وقرأت ما كُتب عنه، فوجدت الكتّاب لا يقلّون تناقضا عن تناقضه، وذلك بسبب إشكاليّته هو. فقد استقطبت مواقفهم بين مديح يبلغ حدّ التعظيم والتغاضي عن كل ما هو سلبي، وهجاء يبلغ حدّ التحقير والتغاضي عن كل ما هو إيجابي. وبين هذا وذاك، فيض من مدح وذمّ يُرجّح كفّة على أخرى أحيانا، ونقد يتوخّى الموضوعية أحيانا أخرى.

كتاباته شعرا ونثرا، تشهد على كراهيته للعرب ولغتهم، كراهية غير مبرّرة. لديه تناقض عجيب حقّا، فهو يكتب بالعربية ويعمل على هدمها. ويزيده تناقضا، موقفه الإيجابي من الإسلام وكتابه ورسوله العربييْن. لا تظهر لديه إشارات توحي بالعنصرية الدينية. فهو الشاعر المسيحي الذي تغنّى بمكة، واشتبك صوته بصوت حجيجها. وتأثّر بالقرآن وأعجب بمواقف الرسول العربي وأقواله. يقول أحد الكتّاب عنه: قرأ روائع التُّراث العالميّ، وأخذ عن المسيحيّة المحبّة والفرح، ودرس تاريخ الإسلام وفِقْهَهُ، وأخذ عنه ما كان يعتزّ به، وما أوجزه الكاتب في خمسة بنود:

1. أخذ عنه أنّالله ليس رَبَّ جماعة دون سواها وإنّما هو ربُّ العالمين.

2. تعلّم أنيُمارِسَالزّكاةفيُعطي ممَّا أعطاه الله.

3. تعلّم، كلَّمافَكَرَّبأمّه، أن يُردّد أجمل قَول قُرِئ في كتاب: “الجنَّة تحت أقدام الأمَّهات”.

4. وإنْنَسيَ كُلَّ ما قِيل عن الحبّ في الدنيا كلِّها، لا ينسى حديث محمد (ص): “اثنان ماتا من وفرة ما أحَبَّ الواحد منهما الآخر يَدْخُلانِ رأساً إلى الجنّة”.

5. وأخيرا، أخذ عن الإسلام كيف يَنْذَهِلُ بلبنان! استنادا إلى ما ورد في الحديث الشريف،“تُرابالجنَّةفيه من لبنان، وعَرْش الله مصنوع من خشب الأرز الذي في لبنان”.

استنادا إلى هذا البند الأخير، يُمكننا أن نقول: “هذا ما جناه الإسلام على سعيد عقل”، إذ يبدو أنّ الإسلام هو الذي أنار قلبه بحبّ لبنان. ولكن، هذا ليس مرفوضا ولا مصيبة. المصيبة الحقيقية في حياة سعيد عقل هي: من الذي جعل الظلام يغشى قلبه وعقله، فعلمه كراهية قومه ولغتهم، وعلّمه كذلك حبّ الذات وتعظيمها وتقديسها؟ وقد بلغ ذلك عنده حدّ الجنون، في الوقت الذي يدعو فيه الإسلام، وكذلك المسيحية، إلى المحبّة والتواضع. التواضع، هذه الصفة التي لا تجدها في قاموسه أو تصرّفاته.

إذا جمعنا العناصر الثلاثة المذكورة: الحبّ الذي أخذه عن المسيحية، وحبّ لبنان الذي أخذه عن الإسلام، وحبّ الذات وتقديسها الذي لا أدري من أين أخذه؟ ربما من الشيطان، الواقع والرمز، إذا جمعناها، قد نستطيع تفسير تعصّبه للبنان، الذي بلغ حدّ الجنون، وجعله يتعامى عن كل ما هو عربي، ويذهب إلى ما هو أبعد من “لبننة” لبنان أو الشام بمفهوم لبنان الكبير، فقد تجاوزهما إلى “لبننة” العالم. أظنّ، وهذا رأيي القابل للنقاش والتغيير، وأقرّ أنّه يحتاج إلى دراسة أعمق لإثباته أو نقضه، أظنّ أنّ نزعة اللبننة وغيرها من أفكار سعيد عقل الاستعلائية المعادية للعرب، هي وليدة أفكار إمبريالية متضاربة. هنالك إشارات في كتاباته تجمع بين النازية والصهيونية والمسيحية الصهيونية وتعكس قربه منها. كلنا نعرف مدى خطورة تلك الأفكار على العالم بأسره، بما في ذلك على المسيحيين أنفسهم. أصحاب تلك الأفكار، ينزع كل بطريقته، إلى السيطرة على العالم. المسيحية الصهيونية اليوم هي أشدّهم خطرا اليوم. ولمعرفة مدى خطرها حتى على اليهود والمسيحيين، في الشرق والغرب، أنصح بقراءة كتاب “يد الله” للكاتبة الأمريكية المسيحية الصهيونية، “غريس هالسيل”، التي اكتشفت الحقيقة وكشفتها.

أغلب الظنّ أنّ تلك الأفكار، إلى جانب نزوعه الفينيقي، هي التي أدّت إلى حبّ الذات وجنون العظمة عند سعيد عقل. والذات هنا، هي الذات الفردية والجمعية. الذات الفردية التي قدّسها، هي “الأنا”، سعيد عقل، وهناك الكثير في كتاباته وممارساته ما يُؤكّد ذلك. والجمعية هي لبنان الذي يراه عظيما، ولكن في تاريخه غير العربي. ولنا أن نتساءل، ماذا يقصد بالبيت التالي: “يا حجارة خوافتَ اللون في لبنان … قُصّيَ كتابُ عهد نضير”. من الذي أقصى ذلك العهد؟ أراه يندب حظّ العهد الفينيقي القديم في لبنان، ويحقد على العهد العربي الحاضر. فالحجارة خوافت اللون، هي الآثار الفينيقية التي بهت لونها، لأنّ العهد العربي الحاضر، حسب زعمه، أقصى عهدَها الفينيقي الذي شُيّدت فيه. ذُكر البيت في مقالة “على عرش رومة”، من كتابه “لبنان إن حكى”، وقد ذكر فيها أنّ إمبراطورا من أصل لبناني، هو “الكسندروس ساويروس”، حكم روما، ما يدلّ على مجد لبنان القديم (الأعمال الكاملة،1991، م 3، ص 61).

وتوخياً للموضوعية أيضا، إذا أضفنا إلى ما سبق، عنصرا رابعا هو أخطاء الفلسطينيين وقادتهم في لبنان، وهي ليست “عنصرية دموية فلسطينية” كما بالغ سعيد عقل في وصفها، وإنّما هي نتاج واقع تحكّمت به قوى الظلام التي ساندها سعيد عقل، إذا أضفنا تلك الأخطاء، كما رآها عقل، يمكننا أن نفسّر كراهيته للفلسطينيين الذين رأى بهم خطرا على لبنان وعظمته وسيادته. وإذا تفهّمنا تلك الكراهية بشكل ما، كيف لنا أن نتفهمّ تقديسه لمن نكبوا الفلسطينيين وجعلوا نكبتهم نكبة للبنان أيضا؟

لسعيد عقل موقف أخر، وصفه شخص يُدعي “بول باسيل” بأنّه موقف سعيد عقل الحقيقي من إسرائيل. وقد شاهدت سعيد عقل يشرح ذلك الموقف في تسجيل للبرنامج المعروف، “حوار العمر”. وهو ليس موقفا إيجابيا أو سلبيا بقدر ما هو محيّر. أوجزته فيما يلي: “إسرائيل لديها مرض في ديانتها، فهي لا تؤمن كالمسيحية والإسلام بالبعث بعد الموت. المسيحية والإسلام ليس لديهما هذا المرض. أن يكون لديها مرض في ديانتها هذا شيء عميق جدا، وهو أهمّ من إسرائيل وطائراتها وميزانيتها. هذا المرض يجعل العقل الإسرائيلي كئيبا ومجروحا”. حتى هنا يبدو الموقف واضحا وعقلانيا، يبدر عن رجل علم ومعرفة متبحّر في الفلسفة وعلوم الدين. ولكنه ينحرف فجأة، إلى الغموض وجنون العظمة الذي يُلغي العرب وإسرائيل في آن معا، لأنّه بعد قوله السابق يتابع: “أقل ضيعة في لبنان تستطيع التفوّق عليه (العقل الإسرائيلي). لدى إسرائيل ضعف في كيانها، فأنا لا أخافها أبدا، دع 200 مليون عربي يخافونها، سعيد عقل بيوم واحد يلغيها، وإذا كان هنالك من يريد اقتلاع إسرائيل من هنا، ليس العرب هم من سيقتلعها، أنا (سعيد عقل) سأقتلعها. سوف يتصالح العرب مع إسرائيل، أمّا نحن فإسرائيل أصبحت عدونا، وسعيد عقل يعرف أنّ هناك قضايا عميقة بينه وبين إسرائيل، لا يحلّها صلح العرب معها”. الحقيقة أنّني لا أفهم من يقصد بالضبط حين يقول “أصبحت عدونا”، ولا أظنّه يقصد اللبنانيين فقط. وأتساءل: ما هي تلك القضايا العميقة بينه وبين إسرائيل؟ إذا اعتبرنا الذات المتكلّمة هنا، هي الذات الجمعية التي يُمثلها سعيد عقل، ذلك يعني أنّ لسعيد عقل ذاتا جمعية أخرى غير لبنان، وأقواله تلك، تعيدني مرّة أخرى إلى الأفكار المسيحية الصهيونية التي تتمسّك بإسرائيل واليهود رغم كرهها لهم، لأنّها تعرف أنّها تجرّهم إلى الهلاك.

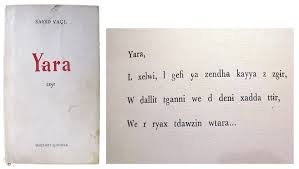

وإذا قادنا تطوّرُ الظروف السياسية من جهة، وأخلاقياتنا من جهة أخرى، إلى تفهّم جنون سعيد عقل وانحداره الاخلاقي، كيف لنا أن نتفهّم عداءه للغته العربية، خبز يومه، وقد كان أقدم من “يارا” وحروفه اللاتينية. فقد ظهر عداؤه واضحا في مسرحيته “بنت يفتاح” (1935)، في عنوانها وأسماء شخصياتها، وفيما قاله هو في مقدمتها: “أخذت موضوعها من العهد القديم، واستخدمته للتعبير عن أماني بلادي” (الأعمال الكاملة، م 1، ص 16). هناك إشارات كثيرة في كتابات سعيد عقل تدلّ على أنّه منذ بداياته كان يحلم بلقاء يُوحّد بين الفينيقية والكنعانية، أي بين لبنان وفلسطين التوراتية (إسرائيل). ولاحقا، انضمّ سعيد عقل إلى ركب الكتّاب والمفكّرين العرب، مسلمين ومسيحيين، في مصر ولبنان، الداعين إلى كتابة العربية بحروف لاتينية. الحملة فشلت، ولكنّ ما يميّز سعيد عقل ويُؤكّد حبّ الذات الفردية والجمعية وجنون العظمة عنده، ويُؤكّد أيضا عداءه للغة العربية، الفصحى بشكل خاص، هو دعوته إلى لغة خاصة بلبنان، هي المحكية اللبنانية، وإلى كتابتها بحروف لاتينية اختار هو صورها. ثم انتقل إلى التطبيق العملي للفكرة، فراح يُعلّمها لطلابه، ثم أصدر بها ديوانه المعروف، “يارا” عام 1961. وإليكم ما يقوله في “الوثيقة التبادعية” (1976)، التي لا يذكر فيها اللغة العربية، بينما يذكر مكانها اللغة اللبنانية. يقول: “في اللغة اللبنانية ثلاث مفردات: “سرمدية، أزل، أبد – ليس لها في اللغات الأوروبية إلّا مفردة واحدة” (عقل، الأعمال الكاملة،1991، م 6، ص 204).

إذا كان العرب هم لغتهم، لأنّها انتماؤهم الحافظ لهم ولتراثهم على مرّ الأجيال، يكون سعيد عقل، بما فعل، فَقَدَ عقله وشطب العرب ولغتهم معا. وناقض نفسه بنفسه. فلماذا كتب بالعربية وهو القادر على الكتابة بغيرها، وقد صرّح أنّ ديوانه الذي أصدره بالفرنسية هو أجمل دواوينه. وهنا آتي لبيان “لماذا قلت الوطن، ولم أقل الوطن العربي”.

“مشكلة النخبة في الشرق”، كُتيّب أصدره سعيد عام 1954. قبل قراءته، قرأت مقالا للمفكّر السوري، الدكتور عبد الله عبد الدايم، ينتقد فيه الكتاب ويبّن ما له وما عليه بموضوعية متناهية. وينهي مقاله بتساؤلات، منها: “لمَ يعتبر (سعيد عقل) المشكلة “مشكلة النخبة في الشرق”؟ وماذا يعني الشرق عنده؟ … وفيمَ الإحجام عن ذكر كلمة “عرب”؟ أفلا تحمل هذه الكلمة معنى واقعياً حياً؟ وهل إِلى إِنكارها أو التنكر لها من سبيل؟ هذه التساؤلات، دفعتني إلى الكتاب. قرأته فوجدت أنّ الحديث عن العرب، ولا ذكر لهم. فالشرق، موضوع الحديث، هو الشرق العربي. وقد دفعني ذلك إلى تصفّح أعماله الكاملة، سبعة مجلّدات، فما وجدت كلمة “عرب” أو أحد مشتقّاتها، في أشعاره داخل المجلّدات أو خارجها، إلّا في نشيد جمعية “العروة والوثقى” الذي كتبه في ظروف ألزمته، لأنّ شباب الجمعية معظمهم من العروبيين، وكتابة النشيد جاءت بعد طرده من الحزب القومي السوري. وقد سبق له أن كتب نشيدا لذلك الحزب، فطُرد منه لنزعته النازية، فقد أنهاه بعبارة “سوريا فوق الجميع” التي تُذكّر بعبارة هتلر، “ألمانيا فوق الجميع”.

أمّا في نثره، فقد ذكر لفظة “عرب” على قلّة مثيرة للتساؤل. في كتابه، “لبنان إن حكى”، 1960، (المجلّد الثالث)، في قطعة بعنوان “السلام اللبناني” (ص 212)، ذكر مفردة “عرب” مرة واحدة، في حديثه عن “مدرسة بيروت الحقوقية”، التي قصدها “الطلاب من بلاد العرب و …” (ص 217). وهو يذكر بلاد العرب وكأنّها ليست بلاده، وكأن لبنان ليس منها.

“كأس لخمر” (1961)، هو الكتاب الأول في المجلّد الرابع، فيه ستّ عشرة مقالة كُتبت في مناسبات مختلفة. المفارقة، أنّ الكتاب يتصدّره قول لسعيد تقي الدين جاء فيه: “سعيد عقل أعظم من كتب النثر في العربية”. في الكتاب ذُكرت مفردة “عرب” مرتين فقط، في مقالة بعنوان “الحلم والقدر” (ص 51). يقول: “موضوع السندباد أجمل ما صدّر العرب إلى العالم” (ص 53). ويقول: “… يُفتتح اليوم بلغة العرب” (ص 54). هل هذا أسلوب يليق بواحد من أبناء اللغة العربية وشاعر من شعرائها، أم هو أسلوب من يستهتر بالعرب وبلغتهم وكأنهم ليسوا أمته أو لغته؟ وفي مقالة بعنوان “شعر الحب” (ص 67) ذكرت لفظة “عرب” مرة واحدة، بنزعة إيجابية إلى حدّ ما، حين يقول: “بلى أحبّ العرب. أحبّوا بالجسد وأحبّوا بالروح”. أمّا لفظة “العربي”، فقد ذكرها ثلاث مرّات، مضطرّا على ما يبدو، لأنّه ينقد نصوصا عربية. يقول مثلا: “امرؤ القيس الصحراوي يسكن كالجنّ كلّ قلم عربي”. وهي عبارة يُمكن تأويلها هجاءً أكثر منها مدحا. وفي مقالة “فن ولاهوت” (ص 89)، يقول عن كتاب “مرداد” لميخائيل نعيمة: “في مصر يقولون إنّه كتاب العصر في اللسان العربي”. وهنا أيضا، يتحدّث عقل عن اللسان العربي وكأنه ليس لسانه. وليس لذلك تفسير إلّا كراهيته للعرب وسلخه لنفسه عنهم.

كتابه “كأس لخمر”، الذي ذكر فيه كلمة عرب على قلّة، صدر عام 1961، أي في العام الذي أصدر فيه ديوان “يارا” بالأحرف اللاتينية، وبما أنّ الديوان لاقى نقدا شديدا، قد يكون ذلك هو ما دفع بسعيد عقل إلى ذكر العرب واللسان العربي في كتاباته، تحاشيا للحملة ضدّه وضد ديوانه. وحتى هذا لم يجعله يخفِي نزعته السلبية في أسلوبه تجاههما.

ومهما يكن من أمر، فقد بقي العرب والعربية، وذهب سعيد عقل وعقليّته، ولكن، ظلّ تراثه بين أيدينا. لنا أن نقرأه أو لا نفعل، كما لنا إذا قرأناه أن نقبله أو نرفضه. ولكن، يجدر بنا قبل أن نتسرع بإطلاق أحكامنا، أن ندرسه دراسة عميقة وموضوعية، لأننا لا نستطيع بجرّة قلم، أن نشطب سبعة مجلدات من الشعر والنثر، وشاعرا غنّى للوطن وللإنسان، ودعا للحبّ والمساواة، وللابتعاد عن العرقية والتعصّب الديني. وقصيدته “غنيّت مكة” وغيرها، شاهد على تُجسيد تلك المفاهيم، وإن خانته اللغة في إحدى عباراتها وأثارت النقّاد فأخذوا عليه عبارته “ضجّ الحجيج”. ولا نستطيع أن نشطبه أيضا لأنّه حمل فكرا مغايرا، ولكن بلا شكّ، لنا أن ننقد ونرفض ذلك الفكر الذي أفقد صاحبه أخلاقيات الشاعر ومصداقيّته وإنسانيته. فقد نقض سعيد عقل بفكره الظلامي، كلّ المعاني الجميلة التي أحببناها في شعره.