د. محمد هيبي

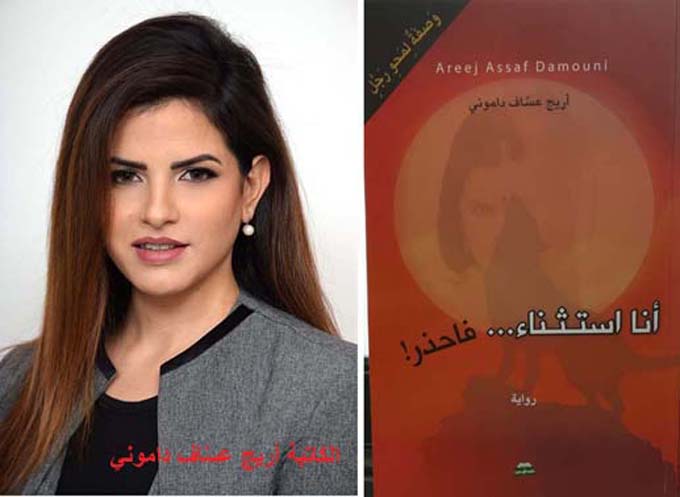

“أنا استثناء … فاحذر!”، العمل الروائي الأول للكاتبة أريج عسّاف داموني، فيه موهبة واعدة. قدّمت نوفيلا، أو رواية قصيرة، خفيفة، جريئة وهادفة، تحمل رسالة فكريّة وإنسانية، موجّهة للمرأة بشكل خاصّ. في طياتها قدر لا بأس به من العمل الروائي. ولكنّها كتجربة أولى، فيها بعض المآخذ، خاصة في الشكل واللغة وعمق الطرح.

الأدب النّسوي وتقنيّات الرواية بين الأدب الذكوري والأدب الإنساني

هل اتّفق النقّاد على نظرية أدب الرجال أو الأدب الذكوري، ليتّفقوا على نظرية الأدب النسوي؟ هذه المصطلحات ما زالت تُعاني من إشكاليّات كثيرة أوّلها إشكالية المصطلح نفسه. وليس لهذا السبب لست مغرما بهذه التسمية، “الأدب النّسوي والأدب الذكوري”، بل لأنّ الأدب في نظري، هو أدب إنسانيّ بغضّ النظر عن جنس كاتبه. والدافع إليه وركيزة انطلاقه هو أحوالنا الشخصية، رجالا ونساء، كجزء لا يتجزّأ من أحوال مجتمعنا الخاصّ والإنساني عامّة، لأنّ المجتمعات الأقلّ اتّساعا، كالعربي أو الفلسطيني وغيرهما، هي بُنيات صغيرة تأتلف أو تُحاول الإتلاف في بُنية كبيرة تحمل صفاتها.

المرأة تاريخيا، لم تكن محرومة من المشاركة في الأدب، وعبر التاريخ هناك نماذج وإن كانت قليلة. ولكنّها دائما كانت محرومة من ممارسة دورها كشريك مساوٍ للرجل، بسبب الخلل المتراكم في المجتمع وليس في الأدب الذي هو مرآة المجتمع. وإذا لم تكن المرأة حاضرة بما يكفي ككاتبة، فقد كانت حاضرة في الأدب بكثافة، ومحرّكا له بكلّ أجناسه. ظلمها كتّاب وأنصفها آخرون ودافعوا عنها. وتأنيث السرد كذلك ليس جديدا. فهو موجود في أدبنا العربي، منذ “ألف ليلة وليلة” على الأقلّ. ولم يقتصر على المرأة، بل ساهم فيه الرجل أيضا. يحضرني الكاتب السوري، خالد خليفة، وروايته الرائعة، “مديح الكراهية”، التي سردها على لسان امرأة. لذلك، فإذا لجأت المرأة للكتابة باعتبار الأدب الذكوري فيه خلل ما يظلمها، ويجب إصلاحه، معنى ذلك أنّها قد تُعالج الخلل الذكوري بخلل نسوي. وليس هذا ما يتوق إليه المجتمع ولا الأدب الإنساني عامّة، أو في أطره الخاصّة. لهذا تتميّز “أنا استثناء … فاحذر!”، بميلها لتصحيح الخلل عند المرأة قبل الرجل.

يذكر صديقي، الناقد محمد صفّوري في مقال له حول الرواية (ملحق الاتحاد، 9/8 و19/8/2019)، بأنّ التقنيّات الموظّفة في الأدب النّسوي، وما فيه من رفض للأعراف الاجتماعية والأدبية الذكورية وما فيها من احتقار وتهميش للمرأة، “ليست مقصورة على الأدب النِّسْويّ، ولا هي من صنيعه، إنّها معروفة ومستخدمة في الأدب الذكوري الرسميّ، إلّا أنّ الكاتبة النِّسويّة تلجأ إلى استخدامها؛ لأنّها تضمن لها تحقيق هدفها في زعزعة مقوِّمات النظريّة الأدبيّة الذكوريّة أكثر من غيرها”. وكأنّي به يُشاركني الرأي أنّ المرأة مهما حاولت التحرّر، يجب أن تعترف أنّها لن تُحقّق ذاتها، كأنثى على الأقلّ، إلّا من خلال حضور الرجل في حياتها. وهذا ما تعترف به المرأة نفسها على لسان بيتي فرايدن:[1] “لا تستطيع المرأة الحصول على النشوة من خلال تلميع أرضية المطبخ”. وتعترف به أيضا أريج عسّاف في روايتها. فهي لا تُحارب الرجل بقدر ما تُحارب المرأة وتُحمّلها مسؤولية سوء اختيارها للرجل المناسب. وعليه فإنّ اللافت في هذه الرواية، هو أنّ الكاتبة تتمرّد على أعراف الأدب النسوي الذي في بعض جوانبه، يرى الرجل عدوّا أو وحشا فريسته المرأة. إنّها تُحارب المرأة التي تبحث عن الرجل لتُهيمن عليه انتقاما منه لهيمنته عليها، ولا تبحث عن الرجل الذي يُنصفها ويُؤمن بحقّها ودورها. وبهذا تُوقع المرأة نفسها والمجتمع، في مأزق لن يخرجا منه إلّا إذا غيّرت المرأة نمط تفكيرها.

وعلى ما تقدّم، أرى أنّ الكاتبة وظّفت تقنيات تيّار الوعي بما فيها من تكسير للزمن وخلخلة للسرد، لتذهب إلى ما هو أبعد من خلخلة النظرية الأدبية الذكورية ودعم النظرية النسوية. إنّها تُخلخل الواقع الذي يشمل المرأة (الأنثى) وحالة التّشظّي التي تعيشها، والرجل (الذكر) وفكره الذكوري الاستعلائي الذي يُهمّش المرأة ولا يراها أكثر من لعبة للجنس. وكلّ ذلك يُبيّن بوضوح أنّ الكاتبة ونصّها ينطلقان من واقع لم يَغفلا عن جوانبه الأخرى. تُؤكّد ذلك، الإشارات السياسية إلى كون الكاتبة جزءا من واقع الشعب الفلسطيني ومعاناته وصموده (14، 26، 27، 92). ولا غرابة في أنّها تُركّز على قضيّتها الأساس، قضية المرأة وعلاقتها بالرجل، مستفيدة من تجربتها، أنّها جزء من شخصية تنشدها وتطمح إلى كمالها، تجتمع فيها صفات الشخصيات النسائية الأربع في الرواية، لتكوّن شخصية واحدة استثنائية. وعليه فإنّ حديثها عن استثنائيتها على امتداد الرواية، يقوم على مفارقة، فقد كان وهما أنثويا، إلى أن حقّقت خلاصها في نهاية الرواية. فهي المرة الأولى والوحيدة في الرواية، التي تحدّثت فيها بصدق عن استثنائيتها حين قالت: “لم أشعر بأنّي استثنائية قبل الآن!” (108).

الفقد والسعي والمفارقة بين المحو والصقل

حين كتبت روايتي، “نجمة النمر الأبيض”، وصفها بروفيسور إبراهيم طه بأنّها رواية الفقد والسعي، ذلك لأنّ البطل، “محمد الأعفم” فقد “المنارة” وبذل كل جهوده سعيا إليها. و”رغد”، بطلة رواية أريج عسّاف، فقدت أو افتقدت في نفسها، المرأة القويّة الاستثنائية، وبذلت طاقاتها الأنثوية والمهنيّة والثقافية، سعيا لخلقها أو صقل شخصيتها من جديد. ولكن البون الشاسع بين الموجود والمنشود، أو الوهم الذي تعيشه والواقع الجديد الذي تبحث عنه الكاتبة، جعل روايتها تقوم على مفارقة كما ذكرت، خاصّة في رسم الكاتبة لشخصية “رغد”. فهي من خلالها، تسخر من المرأة التي تُوهم نفسها بالقوّة والاستثنائية، وتدّعي أنّها تسعى لمحو الرجل، بينما هي في الحقيقة تمحو نفسها، لكونها تقع فريسة للرجل عند أول إشارة. لذلك تهدف الكاتبة إلى محو هذه الشخصية عند المرأة، وتطمح إلى صقلها من جديد. وبذلك، تعكس واقع مجتمعنا الذي يعيش مفارقة كبيرة. فكثيرة هي الأمور التي تسير بعكس ما نتوقّع، ونحن نعرف ونسكت بشكل يُثير سخريتنا من أنفسنا. وأظنّ أنّ الكاتبة تُدرك أنّ في المفارقة سخرية، والسخرية تقنيّة بارعة للتعبير عن الألم، وللفضح كذلك. وما أكثر ما يُشير إلى ذلك في الرواية، وخاصة في بداياتها. فالرواية موسومة بـ “وصفة لمحو رجل”، ولم تكن كذلك بقدر ما هي وصفة لصقل امرأة. وهذا ما تُظهِره صورة الغلاف، حيث المرأة تترك الذئب يعوي، ولكنّها بنصف وجه، ونصفه الآخر ممحوّ المعالم، ما يُؤكّد الحاجة لصقله من جديد. والكاتبة عاملة نفسية قادرة على فعل ذلك.

وتظهر المفارقة في العنوان. هل عبثا جاءت مفردة “احذر” مائلة إلى الأسفل؟ أم أنّها تقول: “أنا استثنائية ولكن انتبه، لست حازمة في ذلك، وكسري أو الإيقاع بي ممكن”. تدّعي “رغد” القوّة، ولكنّها كثيرة الاعتراف بهشاشتها وكونها متردّدة (10)، غبية (21، 22)، متشظّية ومبعثرة (25)، وتعترف أيضا بأنّها كاذبة (90)، وليس رجوان وحده الذي يكذب (24، 90). والمفارقة هنا، أنّ رجوان يكذب عليها، بينما هي تكذب على نفسها، ما يشي بأنّها ليست جادّة في استثنائيتها، بل تسخر من المرأة التي تكذب على نفسها لتُرضي غرورها كأنثى، وتقبل كذب رجوان (الرجل) الذي يعرف كيف يُرضيها: “كان ينعتني بالمسيطرة والاستثنائية” (18، 22).

وتظهر المفارقة في الإهداء. “أهدي روايتي إلى من أحبّ متمنّية له” (5). الكلام هنا ليس بالضرورة موجّها لرجل، فاسم الموصول “من”، ينفع للمذكّر والمؤنّث، والضمير في “له” يعود على “من” وليس بالضرورة على الرجل، ولذلك، أراه اختباء ذكيّا، أو عفويّا لاواعيا، وراء اللغة. فمن تُحبّه وتُريد الخير له، قد يكون امرأة وليس رجلا. فالكاتبة تفضح أوهام المرأة، وقد جاء التّمنّي مخالفا لتوقّعنا. توقّعنا الراحة وهدأة البال والسعادة، ووجدنا “القلق والكآبة وسلخ الذات والتجربة والخوف والوجع والألم”، فهل هذا ما يتمنّاه المحبّ لمن يُحبّ؟ ومن جهة أخرى، مرّت البطلة بالتجربة، وليس عبثا ذكرتها فيما تتمنّاه. فقد استخلصت منها ما ينتظر بنات جنسها إن لم يُحكّمن عقولهن في اختيار الرجل (الحبيب) المناسب. الاختيار العاقل هو ما سيساعدهن في صقل شخصياتهن من جديد.

تظهر المفارقة أيضا من بداية الرواية، في ضعف “رغد” أمام الهاتف، فهي من جهة تدّعي القوّة والاستثناء، ومن جهة أخرى تخاف جارتها، “أم سميح”، “أكثر نساء حارتنا رجولة” (7)، أن تسمع دقّات قلبها التي تُعبّر عن ضعفها وارتباكها، وعن حاجتها أن تكون قوية مثلها. وليس عبثا استعارت لها صفة الرجولة، واسما يقوم على الكنية، بل لقدرتها على مواجهة الرجل الذي بدا مسكينا أمامها. مثل هذه الشخصية، “أم سميح”، الموجودة في المجتمع، وإن لم تمنحها الكاتبة الاهتمام والعمق الكافيين، تمحو الرجل بعد أن تفقد أنوثتها، بينما “رغد” التي تخضع لغرور أنوثتها، تشفق عليه، “لا أنكر أنّني أشفقت على أبو محمود” (8)، وتُحبّ أباها رغم خيانته لأمّها.

وتظهر المفارقة أيضا في ضعفها أمام رنين الهاتف الذي تمنّت أن يصمت قبل رفعها السمّاعة، فينوب عنها في حلّ مشكلة تردّدها الذي يشي بضعفها وعجزها عن اتّخاذ القرار بعدم الردّ. وهي تعترف بتردّدها وتخبّطها أمام المتَّصِل (الرجل)، بدافع رغبتها في التواصل الجسدي معه، فالحبّ والأنوثة عندها لا يكتملان بدونه؛ بدليل تشنّج جسدها (9) واعترافها، “لا أرتوي إلّا إذا شممت نسيم الخريف الذي يُنذر بقدوم حياة جديدة تستحضر المطر، لأروي ظمأي من حبّه الغافل عنّي!” (10). والمطر هنا، ما هو إلّا ماء الرجل الذي يُخصب المرأة، لأنّ أرضها “لن تثب إلّا بفعل المطر القادر على إخصابها” (13). وتقول بجرأة ووضوح: “هكذا أعرف الحبّ” (13).

الرجل في الرواية، يبدو مسيطرا على تفكيرها وعواطفها منذ اللقاء الأول عند الإشارة الضوئية. هو من قرّر دخول سيارته في مؤخّرة سيارتها، وبدأ باعتذار مفتعل، وانتقل بموضوع الكلام، “على فكرة حدا قلك من قبل بأنّك مَرَه حلوة”، وصمتها كان تعبيرا عن رضاها (11). كلّ ذلك والبطلة القوية التي “تُقرّر البدايات والنهايات” (10)، تُوهم نفسها بأنّها هي التي أثّرت عليه (11)، غير مكترثة بذوبان شخصيتها أمام شخصيته، شخصية رجوان، زير النساء وصيّادها، الذي بقي على حاله ولم يتغيّر إلّا حسب ادّعاءاته غير الموثوقة. يعود الآن إلى البطلة، بعد انقطاع دام ستّ سنوات، لا نعلم من أخباره فيها شيئا سوى ما صرّح به لها، طلاقه وضياعه. وقد يكون سبب طلاقه من زوجته، الخيانة وكونه زير نساء، يُعوّض بهما النقص في شخصيته وحياته. يعود الآن وهو يعلم بأنّ ضحيته متزوّجة، ما يشي بأنّ محاولته مدروسة ومحسوبة النتائج، كما يظهر من سؤاله لها عن علاقتها الزوجية، “حدثيني عنكِ وكيف هي علاقتك بزوجك؟” (20). ومراده واضح: هل في حياتك الزوجية ثغرة أتسلل منها إليك؟ وقد نجح في محاولته جزئيا، بدليل أنّ عيوبه وشكوكها بمصداقيته، لم تمنعها من الردّ عليه، والاسترسال في الحديث معه، والامتعاض من طارق الباب حتى لو كان توأم روحها، صديقتها حنان، لأنّها قطعت عليها خلوتها به. وارتبكتْ لأنّ الطارق قد يكون زوجها (حبيب). تلبّكت واعتذرت من رجوان، أقفلت الهاتف غير راضية وفتحت الباب بحذر، “حنان! ما الذي جاء بك في مثل هذا الوقت؟” (65). سؤال إنكاري يشي بعدم الرضى.

عودة رجوان ليست أكثر من جوع وقح، بعد اضمحلال الضحايا، لأنّ “الرجال عندما يخسرون كلّ شيء يعودون للتّفتيش في أوراقهم القديمة” (63). وورقة البطلة دسمة ومغرية. أغرته بسهولة انقيادها إلى الفراش في اللقاء الأول. وهو كصيّاد متمرّس، يُدرك احتياجات غرورها الأنثوي، عزّز إيمانها بما كانت تُوهم نفسها به، كامرأة استثنائية تُمسك بخيوط اللعبة. كان يُقدّم لها الطُّعم الخبيث تلو الآخر، يُدغدغ به أنثوتها. في اللقاء الأوّل، “على فكرة حدا قلك من قبل بأنّك مَرَه حلوة” (11)، وصمتها كان دليل رضاها. وعندما أخذهما “الكلام إلى ما يعبر كل الإشارات الضوئية والمرورية” (12)، قال لها قول المجرّب المحنّك المدرك لاحتياجاتها وكيفية إرضاء غرورها: “أحببت فكرة أن أقف أمام امرأة صاحبة جبروت وسيطرة، تديرني هي، وتسوق فيّ حيث يشاء هواها” (19). وفي المطعم: “يا الله، كنت أعلم أنّني سأقع إعجابا في هذا النوع من النساء أمثالكِ. وقفتكِ أمامي وحدها كفيلة بأن تدلّ على أنثى بكل ما تحمله الكلمات من معاني، تخلو من المعاني عند رؤيتك” (34)، أي تُصبحين أنت المعنى. يضع لها السمّ في الدسم، مدركا أنّها لن تعير اهتمامها إلّا لما يرضي غرورها كأنثى.

والاحتمال الآخر، قد تكون عودة رجوان، بعد فراغ حياته، حبّا في الانتقام ممن أذاقته حلاوتها طوعا، وهجرته دهرا، لأعذار قد يتفهّمها بعض الرجال، ولكن ليس من هم على شاكلة رجوان الذي سيتابع طريقه نحو ضحية أخرى في حال عدم نجاحه معها. فأين محوه إذن؟ قد تكون البطلة قد أخرجته من حياتها، ولكن ليس لأنّها حازمة وصارمة واستثنائية كما كانت تدّعي، بل لتدخّل صديقتها “حنان” في الوقت المناسب قبل وقوع المصيبة التي توقّعتها في بداية الرواية حين قالت: “تعابير وجهي في هذه اللحظة تُنذر عن قدوم مصيبة لا تخلو من الفزع” (9). ولماذا الفزع؟ أليس لأنّها متزوجة وفي الوقت نفسه، غير قادرة على مقاومة عشيقها؟ وقد يكون قرار تركها له في بدايته، ليس اقتناعا بما اعترفت به صديقتها، بل لأنّها كعادة المرأة، لا تُحبّ أن تشاركها في الرجل امرأة أخرى. وهو الآن مطلّق، وليس غريبا أنّها فكّرت بأمكانية أن يكون لها وحدها، خاصة وأنّها كانت تفتعل المشاكل مع زوجها ولا تستبعد طلاقها منه. قرارها الصادق بتركه نهائيّا، احتاج لشيء من الوقت والتفكير بعد خروج “حنان”.

تُدرك الكاتبة أنّ المجتمع لن يخلو من أمثال رجوان ولا من أمثال حبيب، لذلك قامت الرواية على المفارقة. فهي ليست لمحو رجل وصقل آخر، وإن كان فيها شيء من هذا القبيل، بل جاءت بالأساس لصقل شخصية المرأة، لتكون قادرة على اختيار الرجل الذي يُمثّله “حبيب” والقبول به، لأنّه يؤمن بحقّها وتحقيق ذاتها وإنوثتها؛ وكلّ ذلك من غير أن تقع فريسة للرجل الذي يُمثّله “رجوان” الذي لا ينظر إلى المرأة إلّا من منظور سيطرته وذكورته ومتعته الجنسية.

وكون الرواية تقوم على مفارقة، معنى ذلك أنّ الكاتبة، سواء صدر ذلك عن وعي أو لاوعي، تسخر بشكل مبطّن، من المرأة التي تعتقد أنّها قوية وأنّها تُمسك بالخيوط، وأنّها استثناء لا تقع بسهولة. فالبطلة وقعت عند أول إشارة (10)، في براثن رجل محترف قد يكون افتعل الحادث عن قصد. ولكنّها كانت تنتظر الفرصة، “لا يُمكن أن أنسى ذلك المشهد عند الإشارة الضوئية” (10). فالمرأة كعادتها تذكر أول لقاء وأول قبلة، في حين ينسى الرجل آخرهما. ووقعت بدليل شعورها بالمتعة في لغتها المليئة بالمؤشّرات الجنسية. خجلتْ أن تقول “وإذا برجل قرّر أن يدخل بي أو في مؤخّرتي”، واستعاضت عن ذلك بقولها: “وإذ بسيارة من ورائي قرّرت أن “تدخل” في “مؤخّرة” سيارتي” (10). توظيف المزدوجين حول المفردتين، “تدخل” و”مؤخّرة”، يلفت انتباه القارئ ويحيله إلى دخول آخر، في مؤخّرة أخرى.

صورة المرأة والرجل في الرواية، بين تجزيء الشخصية وصقلها من جديد!

تظهر المرأة في الرواية، في أربع شخصيات نسائية تحمل كل واحدة منها، صورة مختلفة تعكس حالة التشظّي التي تعيشها المرأة. تطرح الكاتبة رؤيتها من خلال شخصية “رغد”. تراها مهما بلغت من الوعي والعلم والقوة، تظلّ ضعيفة أمام الرجل وحاجات أنثوتها. ومهما حاولت الظهور بمظهر القوّة والسيطرة، فإنّما تفعل ذلك إرضاء لغرور أنوثتها الذي تشرعنه (12)، لأنّ ما يُوجّهها هو قلبها ورغباتها الجسدية وليس عقلها. تلك هي صورة البطلة منذ لقائها الأول برجوان، إلى لحظة اعتراف صديقتها حنان بكونها إحدى ضحاياه. انقادت له وهي تُوهم نفسها بأنّها هي التي تقوده وتسيطر عليه. هذه المرأة شخصيتها ناقصة، كغيرها من شخصيات الرواية: الأم عاشت مع رجل يخونها، والجارة “أم سميح” تقمّصت الرجولة بعد أن فقدت أنوثتها، والصديقة “حنان” كانت ضحية أخرى لرجوان. ولتعويض النقص، ترى الكاتبة بضرورة جمع هذه الشخصيات الأربع في واحدة. أي أنّ الكاتبة تطمح في روايتها، إلى بناء شخصية أنثوية جديدة، قادرة على مواجهة الرجل. وهنا يبرز فكر الكاتبة بأنّ تغيير الرجل وتحرير المجتمع، لن يتأتّى عن طريق محو الرجل، بل عن طريق تغيير المرأة وتحريرها. ولا يتأتّى ذلك إلّا إذا أخذت المرأة دورها الفاعل في عملية تغيُّرها وتحرُّرها؛ بدليل أنّ البطلة تعترف بمسؤولية المرأة عن خيانة الرجل، “وأنا أعي أنّ بعض الرجال لا يخونون عبثا … قد نكون نحن النساء السبب في هذه الخيانة لأنّنا خنّا أنفسنا أولا في الاختيار والتّوقّع!” (91).

جرأة الكاتبة تُقنع القارئ بأنّها تعي جيّدا ما تقول. وأنّها على وعي تامّ بأنّها لا تُريد محو الرجل بقدر ما تريد رتق شخصية المرأة المتشظية، وصقلها من جديد، لكي لا تكون فريسة سهلة للرجل. فالبطلة عاشت التجربة، وكل محاولاتها كادت تبوء بالفشل لولا تدخّل صديقتها في الوقت المناسب. ولذلك ليس عبثا استحضار الشخصيات النسائية الأخرى. والكاتبة، في وعيها أو لاوعيها، تعرف أنّ البطلة تعيش حالة من التشظّي. فهي ترفض أن تكون لعبة الرجل، ولكنّها عاجزة عن مقاومته. إذن فهي ليست استثائية، وإنّما هذا ما تُريد الكاتبة للمرأة أن تكون. وقد استعانت على تصوير الحالتين، الموجودة والمنشودة، بآليّة معروفة أحسنت توظيفها، هي تجزيء الشخصية. فالمرأة الموجودة في المجتمع، قد تكون البطلة التي خاضت التجربة وكادت تغرق لولا يد القدر الذي ساق صديقتها. وقد تكون “أم سميح” القوية المجرّبة التي تهزم الرجال، ولكن بعد أن فقدت أنوثتها، وقد تكون الأمّ الحنون، الصارمة، الحكيمة التي تعرف أنّ “الحيط للحيط” (66)، ولكنّها ترضى أن تعيش في كنف زوج يخونها. وقد تكون “حنان”، صديقة البطلة التي خاضت التجربة ذاتها، ولكنّها بعد كشف حقيقة رجوان، أخرجته من حياتها. أمّا المرأة التي تُريد الكاتبة بناء شخصيتها أو صقلها من جديد، فهي التي تحمل كل تلك المواصفات: امرأة تتحلّى بجمال البطلة وثقافتها وتأثيرها على الرجل، وبقوة “أم سميح” وجرأتها، وبحنان الأمّ وحكمتها وصبرها وصرامتها، وبقدرة “حنان” على الاعتراف بالمشكلة كشرط أساس لحلّها. فلولا ظهور هذه الأخيرة واعترافها، لوقعت البطلة في حبائل رجوان مرّة أخرى. والحقيقة أنّ دخول “حنان” في الوقت المناسب، هو من رسْم الكاتبة نفسها، لتحقيق هدفها، فقد أنقذت البطلة وصقلت شخصيتها من جديد، فصارت قادرة على أن تختار بعقلها، الرجل الذي يستحقّها. ولأول مرّة كما أسلفت، صار شعورها باستثنائيتها صادقا (108).

ومن المنطلق نفسه، بالنسبة للرجل، تبتعد الكاتبة عن التعميم. فليس كلّ الرجال سواء. هناك الرجل الذي يرى المرأة لعبته، كرجوان، والرجل الخائن كالأب، والرجل الإمّعة الذي يخضع بسهولة كأبي محمود، ولكن هناك أيضا الرجل الذي يؤمن بحقّ المرأة، يحبّها ويحترمها ويوفّر لها كلّ حاجاتها ولا يغفل عن أنوثتها، كـ “حبيب”، زوج البطلة.

المرأة، التجربة والألم، في مجتمع لم يعد ذكوريّا إلّا في نظرته للمرأة!

رغم ما وصلت إليه المرأة العربية من وعي وثقافة، وارتقاء في مجال العلم والعمل، إلّا أنّ شخصيتها ما زالت متشظية، لأنّ المجتمع رغم كلّ ما حدث فيه من تغيير، بقيت نظرته الذكورية للمرأة على حالها، ولم يُغيّر تعامله معها كأنثى. ذلك يعني أنّ التطوّر الحاصل في المجتمع، ليس طبيعيا. وهذه مشكلة من مشاكل مجتمعنا العربي منذ ولدت البرجوازية فيه بشرط غير طبيعي، أي أنّها لم تأتِ نتيجة صراع طبقي، بل أوجدها الاستعمار بخلقه للطبقة الكمبرادورية الانتهازية التي ستكون وكيل أعماله وراعية مصالحه بعد رحيله. ومنذ ذلك الوقت، كل التطوّرات والتحوّلات الاجتماعية وغيرها في مجتمعنا، تحدث بشكل غير طبيعي. وكذلك المرأة، ما زالت تتخبّط في محاولاتها لتغيير نظرة الرجل إليها أو تغيير نمط علاقتها به. وهي تتحمّل جزءا كبيرا من المسؤولية، أولا لأنّها جزء من المجتمع، يجب عليها أن تنتزع حقّها بالحرية والمساواة، وثانيا لأنّها تغيّرت من حيث الوعي والثقافة، ولكنّها لم تتغيّر من حيث حاجتها كأنثى للرجل. والرجل كذلك تغيّر، ولكن نفعيّا وليس فكريّا، بدليل أنّ تفكيره الذكوري نحو المرأة وعلاقته بها، لم يتغيّرا. لذلك تُحاول هي أن توظّف وعيها وثقافتها ومكانتها الجديدة، في صقل شخصيتها من جديد. ولكنّها تصطدم بحاجتها إليه رغم تخلُّف نظرته إليها ونمط تفكيره بها. ولهذا اقتنعت “رغد” بعد تدخّل صديقتها، أنّ المرأة لن تفلح إلّا إذا عالجت علاقتها بالرجل، بالعقل وليس باختيار قلبها الأخرق الأبله له (22). ودليل ذلك أنّ البطلة قبل زواجها، انجرّت وراء عواطفها، وانزلقت عند أول إشارة، ورغم اعترافها بأنّ عقلها هو من اختار زوجها (21)، كادت تنزلق بعد زواجها للسبب ذاته، بينما عندما حكّمت عقلها في المقارنة بين تجربتها وتجربة صديقتها، وبين حبيبها “رجوان” وزوجها “حبيب”، استعادت توازنها واستطاعت أن تُخرج رجوان من حياتها. من هنا ولد الأمل لدى الكاتبة وبطلة روايتها، بأنّ المرأة لن تكون قادرة على محو هذا النوع من الرجال، إلّا إذا حكّمت عقلها وصقلت شخصيتها من جديد، بحيث تجتمع فيها عناصر تكوين الشخصيات الأربع في الرواية.

بعض ملامح الأسلوب واللغة

الزمن الموضوعي الذي اعتمدته الكاتبة قصير نسبيا، لا يتعدّى بضعة أيام، يمتدّ بين رنين هاتف “رغد” واللقاء الأخير مع رجوان عبر زجاج السيارة عند الإشارة الضوئية (106)، بينما الزمن النفسي يمتدّ ستّ سنوات، من لقائهما الأول عند الإشارة الضوئية (10) حتى مكالمتها لحبيب (109). ولهذا عمدت الكاتبة إلى تكسير الزمن وتيار الوعي بتقنيّاته المختلفة مثل الاسترجاع والمنولوج والتداعي والأسئلة البلاغية وغيرها. وهو ما سهّل عليها البدء من النهاية تقريبا، وتكسير الزمن كانعكاس لحالة التشظّي التي تعيشها. كما سهّل عليها التنقّل بين الأزمنة. وهذا يتلائم مع طبيعة الأحداث في الرواية وكونها أحداثا داخلية غالبا، تحفر فيها البطلة داخل طبقات نفسها ولاشعورها، لترصد ما يعتمل فيها أثناء تجربتها مع رجوان، وبعدها. وكل ذلك يعكس مدى التوتّر الذي تعيشه.

برزت جرأة الكاتبة أيضا، شكلا ومضمونا، في توظيفها لضمير المتكلّم، الأنا الشاهد المشارك، وفي خوضها المباشر في المسكوت عنه، الجنس بشكل خاصّ، وكونها هي المبادرة إليه.

لغة الرواية وأن كانت مأخوذة من عالم المرأة وتجربة الكاتبة وثقافتها، بما فيها من فصحى في السرد ومحكية في الحوار، وأمثال شعبية واقتباسات مختلفة تدعم ثقافة الكاتبة ومصداقية بطلة روايتها، إلّا أنّها لا تخلو من بعض المآخذ غير الأخطاء المطبعية والنحوية.

لا يخلو السرد في الرواية من كثافة اللغة، ولكنّ الكاتبة كثيرا ما تجنح نحو التقريرية وتبتعد عن جمال السرد وكثافة لغته، في وصفها المباشر للشخصيات، وذكرها لأسماء بعض المفكرين واقتباسها المباشر لأقوالهم، حيث تتحوّل لغتها إلى لغة علميّة تظهر كأنّها تدعم فرضيةً في بحث علمي أكاديمى. وبذلك تُرهق القارئ ولا تترك له مساحة لمتعة التأويل، بل تنتزعه من انسجامه مع الأحداث والشخصيات وخاصة البطلة وأزمتها. ومع ذلك، فقد نجحت في اختيار لغة الشخصيات، وخاصة لغة رجوان الذي يضع لها السمّ في الدسم، فهو يعلم أنّها تقبل ما يُرضي غرورها فقط، كأقواله السابق ذكرها، أثناء لقائهما (11، 34).

نجحت الكاتبه أيضا في اختيار أسماء الشخصيات التي يُؤكّد بعضها المفارقة. “رغد”، يشي اسمها بعكس معناه الحقيقي، فهي لم تكن تعيش رغدا بل وهما به. توهم نفسها بأنّ “رجوان” يرجو وصالها، بينما الحقيقة هي التي ترجوه أكثر، رغم جهلها بحقيقته. أمّا الكنية فعادة تُستخدم لإظهار الاحترام، بينما استخدمتها الكاتبة لـ “أم سميح” بسخرية مبطّنة، لأظهار رجولتها، ولـ “أبو محمود”، للسخرية من ضعفه أمامها، وظلّ الأب مجهول الاسم، لأنّه يُمارس خيانته في الخفاء. أمّا الاسم المتميّز الذي يحمل معناه، فهو “حبيب”، زوج “رغد”. فقد اختارته الكاتبة، لأنّه الرجل الذي يقبله عقلها، ويستحقّ أن تُحبّه وتقترن به، فلمَ لا يقبله قلبها؟!

وأخيرا،

يُحسب للكاتبة، توظيفها للسخرية المبطّنة التي يحتاج القارئ إلى جهد كبير للوصول

إليها. وقد برزت في المفارقة التي تحدّثتُ عنها كثيرا، وقد عبّرت بها الكاتبة عن الألم،

وفضحت الوهم الذي تعيشه “رغد” والمرأة عامة. كما برزت السخرية في

استخدام الكنية لـ “أبو محمود”، لضعفه وفقدان رجولته أمام “أم سميح” التي

سلبته رجولته، ولكن بعد فقدان أنوثتها.

[1] . بيتي فرايدن، (1921-2006)، كاتبة أمريكية، كانت واحدة من الشخصيّات البارزة في الحركة النّسوية في الولايات المتّحدة.