د. محمد هيبي

في حواراتنا الشخصية، بين اثنين أو أكثر، كلّنا نشهد أنّ في مشهدنا الثقافي المحلّي، والعربي عامة، نوعا من فوضى الكتابة والنشر، وغالبا ما يبقى ذلك بعيدا عن بساط البحث العامّ والنقد الملتزم، اللهم إلّا من بعض الإشارات التعميمية، نجدها هنا وهناك، في بعض المقالات النقدية. وتبرز تلك الفوضى بشكل خاص في أعمال شعرية أقلّ ما يمكن أن يُقال فيها إنّ كاتبها كان يجب عليه أن يتريّث قليلا، ويُراجع عمله قبل أن يُقرّر نشره. وعليه، فأنا لا أتّهم الشعراء وأبرّئ النقّاد، لأنّ الأمر عائد ليس إلى أزمة القراءة فحسب بل إلى أزمة القراءة النقدية أيضا، والتي يُعاني منها مشهدنا الثقافي بشكل جدّي. معظم قرائنا يُثنون على الكاتب ويُباركون نشر كتابه، وبعد الثناء والمباركة، قد لا يقرؤون الكتاب، وإذا قرأوه، من حقّهم أن يكتفوا بمتعتهم في القراءة. أمّا نقّادنا فمنوطة بهم مهمّة أكبر، مهمة استكشاف ليس ما في النصّ من جمال فقط، وإنّما ما فيه من عيوب ونواقص. والمؤسف أحيانا، أنّ بعض الذين يملكون أدوات النقد، يكتفون بالمديح ويغضّون النظر عن العيوب والنواقص. ولا يكمن العجز في قدرتهم على النقد، بقدر ما يكمن في قدرتهم على مواجهة المبدع كصاحب سلطة على النص، خوفا من غضبه أو تملّقا له.

وعليه، فقد يكون فيما سأقوله، نوع من الإحراج للكاتب والقارئ على حدّ سواء، ولكن بكل تأكيد، ليس بهدف التجريح، أو التقليل من قيمة الكاتب وعمله الأدبي، وإنّما هي محاولة للترشيد، على الكاتب أن يتحلّى بالقدرة على احتمالها، رغم قسوتها أحيانا، لكي يتحفنا مستقبلا بنصوص أكثر وعيا وجمالا وإبداعا.

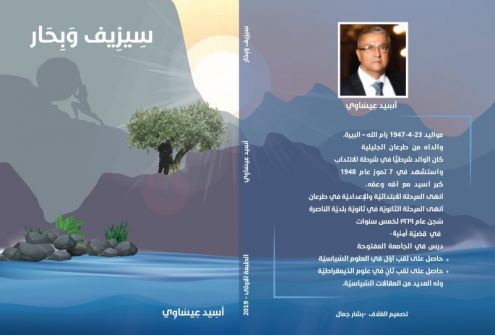

أسيد عيساوي إنسان وطني غيور، مثقّف ومناضل عرف السجن، ولكنّه ليس شاعرا، ولا أخاله هو نفسه، يدّعي ذلك. ومع ذلك، من حقّه أن يحلم بإصدار كتاب، كما ذكر ذلك في صفحة الشكر (ص 5)، لانّ الكتابة، تُغرينا جميعا، لما فيها من تحرّر وانعتاق. وأسيد كالكثيرين غيره، لم يصمد أمام إغرائها، فكتب وأصدر ديوانه الأول، “سيزيف وبِحَار”. وهو في الحقيقة، مجموعة أفكار جاءها المخاض فوُلدت على شكل قصائد نثرية مصبوغة برومانسية مطبوعة أحيانا ومتكلّفة أحيانا أخرى، تتّكئ على أيديولوجيا ناصرية نابعة بالأساس من حبّ الكاتب للزعيم جمال عبد الناصر الذي في فترة حكمه ومحاولته تنفيذ مشروعه القومي، أجّج الشعور القومي لدى أسيد والعرب جميعا. ولكنّ أيديولوجيا أسيد اليوم، الأصحّ أنّها تتغذّى من الشعور بفقدان عبد الناصر، ومن الحاجة إليه أو إلى قائد يملأ الفراغ الذي تركه، في زمن طغى فيه حكم العسكر والزعامات العربية المخصيّة. فمنذ غاب ناصر “صرنا مضحكة للأمم” (انظر قصيدة “على الضريح”، ص 85). والناصرية مهما كان شكلها في قصائد أسيد، ليست هي الرافد الوحيد للأيديولوجيا. فهناك الوطن، فلسطين المغتصبة، التي يُجاهد الشاعر من أجل استردادها. فالشعور الوطني لدى أسيد، منغرس في نفسه وقلبه وفكره، كجذور الزيتون الراسخة عميقا في أرض فلسطين. ولذلك، ما من شكّ أنّ أسيد في ديوانه، يطرح قضايا ملحّة تقلقه وتقلقنا جميعا، لها علاقة بأوضاع شعبنا وأحوال مجتمعنا التي يراها تسوء وتفلت من بين أيدي أصحابها، لا بل صار بعض أصحابها يتاجرون بها، أو صاروا لعبة بأيدي من تاجروا بها منذ بداياتها. وأسيد كغيره من أبناء شعبنا، مُكبّل لا يستطيع أن يفعل شيئا سوى البحث بقلمه وكلماته عن سيزيف آخر، سيزيف الذي لا يُدحرج صخرته ويتركها تنزلق من بين يديه قبل القمّة، بل يصعد بها ثم يُلقيها “كرة مشتعلة / من أعلى قمّة الجبل / على مجمع الربّان” (ص 9)، فقد حان الوقت للعائم التائه في البِحَار، أن يرسو على شاطئ يفتح له ذراعيه.

قلت إنّ أفكار أسيد عيساوي جاءت “على شكل قصائد نثرية”، ذلك لأنّها تفتقر في كثير من الأحيان، ليس للوزن فقط، وإنّما للعبارة الشعرية وما تحمله من جرس موسيقيّ داخلي ضروري في مثل هذا الجنس الأدبي، لأنّ الموسيقى تنزع القارئ من عالم النثر وتجعله يُحلّق في عالم الشعر حتى لو كان منثورا.

الموسيقى الشعرية هي رابط أساس يربط القارئ بعالم الشعر. وهي نوعان: داخلية وخارجية. قد يتخلّى الشاعر عن الموسيقى الخارجية، وهي الموسيقى التي يفرضها الوزن والقافية، ولكنّه لا يستطيع أن يتخلّى عن الموسيقى الداخلية التي تتولّد من أعماقه وأحاسيسه فيوصلها للقارئ بلغته وحسن اختياره لمفرداتها التي لا بدّ لها أن تنساب متآلفة بعيدا عن التنافر والتنفير. فالشعر له لغته الخاصّة التي يغرفها الشاعر من بحر أو ينحتها من صخر، ولكنّها في الحالين، يجب أن تتمكّن من جعل القارئ يشعر بخصوصيّتها. ففي نهاية المطاف، ما الشعر إلّا عاطفةٌ تُخاطب عاطفةً، تطمح للتآلف معها، بلمح ولغة كثيفة وموسيقى. وهذه العناصر هي الأكثر إثارة واستفزازا للذائقة الجمالية عند الشاعر قبل القارئ. وأظنّ أنّ هذا ما ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني حين قال: “اهتزاز الأصوات في الشعر هو صدى لاهتزاز القلوب بالمعنى”. وهذا الاهتزاز لا نجده يُسعف أسيد في اتّكائه البارز على القافية، لأنّها غالبا ما تجيء على حساب المعنى. ويظهر هذا بشكل واضح حين تخونه اللغة وترغمه على استعمال مفردات قد تتآلف مع القافية لكنّها لا تتآلف مع المعنى أو السّياق أو الدلالة التي يبحث عنها القارئ. أو قد نجد في هذا الاتّكاء ليس أكثر من سجع يُضفي بعض الموسيقى ولكن يظلّ بعيدا عن كونه قافية تلائم قصيدة، بل يرغم الشاعر على الحشو لاستكمال السجع وليس بلوغ الدلالة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، يبدو ذلك واضحا في قصيدة “أين الطريق؟”، حيث قال: “وتحتجب الشمس في النهار / فيخرج من يُنادي بالإفصاح / بعد تكتّم وخشية البواح / ويسير العبد بلا أغلال / يدعو الناس إلى الفلاح / … / تدلّت عناقيد العنب / ووصل التّفاح أقاصي البطاح / وهناك في الوادي / هبّت ريح صرصر / فدخلوا الكهف للرّاح” (ص 20-21). القافية في هذه العبارات ليست أكثر من سجع يمنح النصّ بعض الموسيقى ولكنّه لا يُساهم في تآلف المفردات وانسيابها. ولا يُساعد كذلك في بلوغ الدلالة. كما أنّ القافية فرضت نفسها عليه بشكل واضح في عبارة “فدخلوا الكهف للرّاح”، والراح بمفهومها الأكثر قربا وتداولا، هي الخمر، والمعنى الذي يُريده الشاعر هو الراحة لا الخمر. وستكون لي وقفة أخرى مع القافية لاحقا.

الكتابة فعل حرية، يتحرّر بها الكتّاب من كل ما يقيّد حريتهم. وقصيدة النثر، تتّسع لكل ما يتفتّق عنه الوعي واللاوعي البشري. وبما أنّ أسيد عيساوي يعيش تعقيدات حاضره وهموم مجتمعه الفلسطيني والعربي والإنساني، ويُريد لنفسه خلاصا، وانعتاقا لروحه المتعبة، فقد وجد في قصيدة النثر ضالته، وذلك للتعبير عن كل ما يعيشه من تناقضات غامضة وملتبسة، تتداخل فيها الأمور، في الأدب والسياسة والحياة عامة. وقد يكون الأهمّ من ذلك كلّه أنّ ما في العالم من فساد وتشويه، جعل هذه التناقضات لدى أسيد، غير واضحة المعالم، فغرق فيها كما يغرق مجتمعنا والمجتمع البشري عامة.

ليست لدى أسيد مشكلة في المضامين، بل في شكل طرحها وبلوغها. مضامين أسيد تجمع بين الوهم والمنفى والعذاب والقهر والضياع، وبين عشق فلسطين والحنين إليها وإلى زيتونها وبرتقالها وزعترها وشذا أزهارها. وتجمع كذلك بين الذكريات والتاريخ الذي يراه أسيد لم يتغيّر منذ لوّن هولاكو مياه النهر بلون الحبر والدم، وربما أبعد من ذلك. فالقتل وسفك الدماء مستمرّ منذ الجريمة الإنسانية الأولى، حين سال دم هابيل على يد أخيه قابيل. ومنذ ذلك الوقت ودم الإنسان يُسفك بيد أخيه الإنسان. والذئب منذ تلك الأيام لم يغيّر طبعه، فصار وما زال رمزا للخيانة والغدر. وبين هذه الأشواك، يرى أسيد، أو سيزيف الآخر، أن لا بدّ للعشق أن ينمو، والأمل أن يُزهر. فالشاعر، رغم كل ما يدعو لليأس في واقعنا الراهن، يحدوه الأمل بأنّ جفرا، عشقه الأبدي، عائدة لا محالة، جفرا المرأة والوطن، جفرا الحبيبة وجفرا فلسطين الحبيبة التي ستعود ما دام زيتونها يثمر، وبرتقالها يُزهر وتعبق روائح أزهاره في ثنايا الليل، وما دام زعترها ينبت في جبالها، وما دامت أزهار فلسطين تنشر شذاها في ربوعها، سهولها وجبالها. ويرى كذلك أنّه لا بدّ لجحافل المظلومين من ثورة على الطاغية، وإن طال الطريق المعبّد بأجساد الشهداء ودمائهم. وعلى طويل هذا الطريق، يرى أسيد المرأة رفيقة تُشاركه وتُخفّف عنه وتنقذه عند الحاجة إليها. لذلك يجعل منها رمزا لفلسطين الباقية العادة مهما طال الزمن.

في مضامين الديوان يؤخذ على الشاعر كثرة البكاء والنزوع إلى إظهار الضعف والعجز، بدل الاستمرار بما لمسناه من ثوريّة وعزمٍ عليها، في القصيدة الأولى. فقد أكثر في قصائد لاحقة، من إظهار عجزه وحاجته لمن ينقذه من ضعفه وعجزه، بأسلوب فيه الكثير من البكاء.

كل هذه المضامين الإنسانية وغيرها، بخيرها وشرّها، جمعها أسيد في ديوانه، “سيزيف وبِحَار”. ورغم بساطة اللغة وسهولة الوصول إلى تلك المضامين، فالقارئ يشعر أنّ أسيد وجد صعوبة كبيرة في أن يُوفّق بين مضامينه والشكل الذي قدّمها فيه. لأنّ الشكل في نهاية المطاف، هو ما يمنح القارئ متعة الوصول إلى الدلالة.

الشكل الذي قدّم فيه أسيد قصائده، لنا عليه مآخذ كثيرة. سأحاول فيما يلي أن أبيّن بعض عناصر الشكل التي وظّفها أسيد، ليُعبّر بها عن أفكاره ويقدّم بها مضامينه، مثل التناص والأسطورة والرمز بشكل عام، وكلّها بارزة في قصائد الديوان، وبشكل خاص الأسطورة، سواء نجح ببنائها وتوظيفها أو أخفق.

ليس عبثا اختار أسيد عنوان ديوانه، “سيزيف وبِحَار”. فسيزيف هنا، هو سيزيف الفلسطيني الذي يُدحرج منذ عقود طويلة، قضيته في بِحَار عربية وعالمية متلاطمة الأمواج محمّلة بالجهل والعنف والذلّ والقهر والقائمة تطول. وكلّما اقترب من شاطئ ولاح له الخلاص ولاحت البسمة على شفتيه، اختفى الشاطئ. ولكنّه لا ييأس ولا يتراجع، بل يعود إلى العوم من جديد. فهو كما جاء في القصيدة الأولى، “كنعان وسيزيف”، سيزيف آخر، يُحيل سيزيف الذي عرفناه حتى اليوم، على المعاش، ويبحث عن دم جديد، “نريد دما جديدا” (ص 7)، دما يقف بوجه مجمع الربّان، ويرفض قرارات البيت الأبيض. “لن أقبل القرار / سألقي بنفسي وألقي بالحجر / كرة مشتعلة … تتناثر كالمطر / من أعلى قمة الجبل / على مجمع الربّان” (ص 8-9).

ينقل أسيد عيساوي سيزيفَ من اليابسة إلى البحر، ذلك لأنّ البحر أكثر خطورة وغموضا، ولا شيء أكثر غموضا من مصير بحّار تائه تمزّقت أشرعته. وفي أيامنا لا شيء أكثر غموضا من مصير شعبنا الفلسطيني الذي يُقلق أسيد. وقد ساهمت وما زالت الزعامات العربية المخصيّة تساهم في تمزيق أشرعته. وهذا يظهر واضحا في القصيدة الثانية، “يا بِحَار”، إذ يقول: “فلقد امتلأ الجسم بالطعنات / ضلوعي تكسّرت وتمزّقت الرئات” (ص 10). ولكنّ القارئ في هذه القصيدة يُصاب بخيبة أمل، فسيزيف فيها ليس سيزيف الآخر المصمِّم على المواجهة، الذي رأيناه في القصيدة السابقة. هذه القصيدة ليست أكثر من بكائية، وسيزيف فيها يبكي ويطلب من غيره أن ينتصر له. أمّا من حيث الشكل، فيقسّم الشاعر القصيدة إلى مقاطع تبدأ بعبارة “يا بِحَار” التي نسي ذكرها في المقطع الأول وترك العنوان يقوم مقامها. كما أنّ في معظم المقاطع هناك أكثر من عبارة زائدة ليست أكثر من حشو لاستكمال السجع، كان من الأفضل لو لم تُذكر. يبرز ذلك بشكل واضح في المقطع الثالث الذي يبدأ بـ “يا بِحَار / لماذا اسودّت مياهك؟ / هل عاد هولاكو إلى بغداد؟” (ص 11). كان حَرِيّا بالشاعر أن يتوقف هنا، احتراما لكثافة اللغة وعقل القارئ وقدراته. ولذلك جاءت العبارات التالية في هذا المقطع، لا تزيد على أن تكون كما ذكرت، حشوا لثقافة مفهومة ضمنا بعبارات تبحث عن موسيقى. ومثل هذه العبارات الزائدة، معنى وموسيقى، كثير في قصائد الديوان.

يظهر سيزيف عاجزا لا حول له ولا قوة، في قصائد كثيرة من الديوان. ويستمرّ بكاؤه وبحثه عمّن يُنقذه، في القصيدة التالية، “مدّي ذراعك يا جفرا”، وكذلك العبارات الزائدة. ففي قوله: “مدّي لي يدك يا جفرا / يا جبلا من زيتون وتوت وزعتر / ضعي يدَك على صدري / وضعي يدي على صدرك / رُشّيني بماء الشطآن / علّ ثورتي تهدأ” (ص 17)، يبدو سيزيف ضعيفا عاجزا غير قادر على الفعل، يحتاج لمن يُنقذه. فكيف سيُنقذ حبيبته إذن، إذا كان هو نفسه يُريدها أن تُنقذه من ثورته التي لم تُحقّق مرادها؟ ولا أرى هناك حاجة للعبارة، “وضعي يديّ على صدرك”. فهي إلى جانب أنّها تُبرز ضعفه وعدم قدرته على المبادرة والفعل، تُبرز أيضا جوعه الجنسي. فهل هذا هو الهدف الحقيقي القابع في لاوعي الشاعر، من التقرّب إلى جفرا، إطفاء الرغبة الجنسية؟ هذه العبارة كادت إن لم تفعل، كادت تقوّض المعني المشحون بالحنين إلى جفرا الحبيبة والأرض والوطن والزيتون والزعتر، لتختزله في الرغبة الجنسية. قد تضع الحبيبة يديها على وجه حبيبها المريض، أو العاجز لأيّ سبب، أو على صدره، ولكن ما معنى أن يطلب منها هو، وهو على هذه الحال، أن تضع يديه على صدرها؟ ليس هناك غير الرغبة الجنسية التي لا أنفي شرعيتها أو حقّ الشاعر أو شخصياته فيها، ولكنّها هنا أخرجت الشاعر والقارئ عن السياق المذكور، الحنين إلى جفرا الحبيبة والأرض والوطن والزيتون والزعتر.

في قصيدة “مشتاق أنا”، نموذج آخر للعجز. يقول: “تعبت من الإبحار في قوارب الموت / لم يعد بي قدرة على الترحال / طالبا أن أعيش / كفاني بكاء / على عتبات الأغراب والأقارب / كفاني لنفسي تغشيش / فيا بِحار أعيديني إلى وطني / أعيديني إلى كرومي اليابسة” (ص103-104). في هذه العبارات يُؤكّد على أنّه ملّ من المنفى، ويُظهره كقدر سيء مذلّ، بين الأغراب والأقارب. وبما أنّه يُدرك حقيقة عجزه، يطلب من البِحَار أن تنقذه. هذا إلى جانب ضعف اللغة البارز في كثير من العبارات. سأذكر بعض ذلك في حديثي عن اللغة.

فيما تقدّم، تظهر حالة من التخبّط بين الشكل والمضمون. وهي بلا شكّ تعكس حالة الشاعر النفسية التي يُعانيها بسبب ضياعه في وطنه، واغترابه عن كل ما يدور حوله، يُغالب اليأس ويُحاول جاهدا ألّا يسقط فريسة له. ولكنّه لا يرى نفسها منقذا، بل يبحث له عن منقذ، قد يكون جفرا وما تعنيه بالنسبة له بين كونها حبيبة ورمزا للوطن. وقد يكون البِحَار أو غيرها.

للتّناص والرمز والأسطورة حيّز واسع في قصائد الديوان. وإن دلّ ذلك على شيء فيدلّ على ثقافة الشاعر الواسعة. ولكنّ المشكلة التي يواجهها أسيد، تكمن في الصعوبة التي يجدها في توظيف هذه الثقافة بما يخدم الدلالات التي يرمي إليها. ولذلك جاءت في معظم قصائد الديوان حشوا زائدا لا يحمل بعدا دلاليا أو معرفيا واضحا، ويفتقر أيضا، إلى ما يحتاجه النصّ من إثراء للناحية الفكرية فيه.

التناص: في مجال التناص مثلا، يقتبس الشاعر الكثير من عناصر التراث، وأحداث التاريخ، وآيات القرآن الكريم، ونصوص الأدب العربي القديم والحديث. في قصيدة “أين الطريق؟”، لا أدري ما الحاجة لكل هذا الحشد من الآيات المقتبسة من القرآن الكريم في بداية القصيدة، “كنت هناك في البيت / “أول بيت بُني للناس” / “وهو هدى للعالمين” / “فيه آيات بيّنات”. ومن المزمور السادس، “عابرون في وادي البكاء / يُصيّرونه ينبوعا (مزمور 5/84)” (ص 19). هل كلّ ذلك لكي يقول لنا الشاعر إنّه حجّ البيت الذي “حوله طاف حمام الحمى” (ص 20)، وإنّه سعيد بانتمائه إلى الرسالة المحمّدية، أم هو تمهيد ليُخبرنا أنّنا أضعنا الطريق؟ هذا ما قصدته من أنّ التوظيف وغيره من رمز وأسطورة، لا يحمل بعدا دلاليا أو معرفيا واضحا يُثري الناحية الفكرية للنصّ.

الرمز: في توظيف الرمز نجد المشكلة ذاتها. فإذا كان الشاعر قد نجح بعض الشيء في توظيف جفرا كرمز للحبيبة والوطن، فقد أخفق في إظهار البعد الدلالي لتوظيف الذئب كرمز للخيانة والغدر وسفك الدماء. وهل يُقابَل من هو معروف بغدر الذئب وبطشه وحبّه لسفك الدماء، بمثل هذه اللغة المسالمة التي جاءت على لسان النملة في قصيدة “الذئب والنملة”، والتي لا تُعبّر إلّا عن ضعف صاحبها، لغة وموقفا، “يا ذئب اغرب من هنا / دعك من هذا العدوان” (ص 43-44). وإذا كان الذئب رمزا للصهيونية، والنملة رمزا لفلسطين وشعبها، فهل بمثل هذا الأسلوب الضعيف سنردّ الصهيونية عن جشعها، وننقذ فلسطين من ضعفها؟ أليست النتائج ماثلة أمام الشاعر وأمامنا جميعا؟

توظيف الأسطورة: تشغل الأسطورة في قصائد أسيد حيّزا كبيرا جدا: سيزيف، زيوس، فينيكس (العنقاء)، الطوفان، التنّين، الأنوما إيليش (قصيدة خلق الآلهة والكون والإنسان عند البابليين)، جلجاميش، عشتار، تموز، إيريشكال، إيزيس، وغير ذلك. يجب ألّا تُوظّف الأسطورة في نصّ ما لذاتها، أو لمجرد معرفة الكاتب بها، وإنّما لتُثري النصّ وتُضيف له بعدا أو أبعادا دلالية تستفزّ القارئ. وهنا تكمن نقطة ضعف أسيد، إذ قلّما نجد ذلك في توظيفه للأسطورة وغيرها كما ذكرت سابقا. وبناء على ذلك نرى أنّ توظيف الأسطورة لا يُؤدّى دورا في كثير من القصائد، أكثر من كونه حشوا يثقل النصّ ولا يُثريه. وكنموذج لذلك، ما جاء في قصيدة، “رسالة إلى الأنام” من ذكر جلجاميش وعشتار وغيرهما. كما أفهم، يرمي الشاعر في قصيدته إلى إثبات ملكيّتنا لفلسطين، ولكن ما شأن الألواح التي كتبت عليها الأنوما إيليش وقصة جلجامش وعشتار بإثبات ملكيّتنا لها؟ أما كان من الأفضل للشاعر أن يُركّز على معالمنا التراثية في فلسطين؟

والأمر لا يختلف كثيرا في قصيدة “عشتار: تمّوز قضى”، رغم كونها قصيدة جميلة في قسمها الأول على الأقلّ (ص 81-82). ولكن ما هو الدور الذي أراده الشاعر لأسطورة عشتار وتمّوز وإيريشكال، أن تلعبه في النص؟

اللغة: لغة أسيد بسيطة سهلة، ولكنّها لا ترقى في كثير من القصائد إلى مستوى اللغة الشعرية الكثيفة التي تختزل بتوظيفها للأسطورة والرمز وغيرهما، معاني كبيرة يصل إليها القارئ بلمحه وثقافته وقدرة النصّ ولغته على استفزازه وكسب تعاطفه مع النصّ وكاتبه. يُريد القارئ لغة كثيفة تمنحه متعة التفكير والتأويل. بينما جاءت اللغة بسيطة سطحية في كثير من القصائد، بل نثرية ركيكة في بعضها أيضا. ومثال ذلك السرد والحوار في قصيدة “سألتها: إلى أين؟” (ص 27)، فاللغة فيها، كثير من عباراتها أقرب إلى العامية منها إلى الفصحى، ما يُظهر أنّ الشاعر عجز عن أن يأتي بمقابل فصيح يُؤدي المعنى. ومثل ذلك يُمكن أن يُقال في قصيدة “ماذا لو قابلتها؟” (ص 62) وقصيدة “نحو السماء” (ص93)، وقصيدة “مشتاق أنا” (ص 101) وغيرها. وبالإضافة لكل ذلك، وإن كان على قلّة، هناك بعض الأخطاء النحوية التي لا تليق بالشعر والشاعر، مثل: كاذبا وخائنا (ص 57)، وسبعة عشر شمعة (ص 59).

وفي الختام لا يسعني إلّا أن أقول: الكتابة تجربة، وأسيد خاض التجربة بجرأة، سواء نجح هنا أو أخفق هناك. وستُضاف هذه التجربة إلى مخزون خبرته. ولذلك يتوجّب عليه مستقبلا، أن يجمع بين مخزون خبرته ومخزون ثقافته الواسعة. وعليه كذلك أن يحرص على تطوير لغته، فهي الأساس لنقل تجاربنا أيّا كان نوعها، وهي الأداة الوحيدة لتحويل تجاربنا الحياتية إلى تجارب شعرية.